火曜日会社帰りに買ったのが運の尽き・・・一気読みして水曜日はちと睡眠不足でした。いやー面白かった!わずか数行読んだだけで下町ロケットの世界観が蘇り、下町ロケット2はロケットスタートで4時間ほで一気に読み終わてしまいました!

読む前から面白いと予想はしていたのですが、夜更けの10時過ぎから読みだしたのが悪かった・・・面白すぎてページをめくることを止められませんでした。午前2時過ぎには読み終わったのですが・・・脳が興奮してしまい寝付かれず・・・2時間寝れたかどうか怪しかった。皆さまも平日夜にこの本を開いてはいけません、この本を読むのなら休日の朝にしましょう!

正直なところ阿部寛主役のTVのドラマの方はまだ1度も観ていませんが、下町ロケット1の方が5話で一旦終了し・・・6話からガウディ計画が始まるそうです。全話終了したら一気に観てみたいと思っています。

本日(11/14)FM-TOKYOの番組で池井戸氏が恵さんの番組に出演して発言しておられましたが、「下町ロケット2 ガウディ計画」はおそらく阿部寛主演でドラマ化の企画が決まっ他と同時に執筆されたれたようでした。しかもなんと20日で執筆したと言うから驚きだ!。取材もわずか数時間で、キャラクターを設定してその登場人物の気持ちになって、常に客観的な視点から話を積み上げながら書くそうです。作者の都合で登場人物の心情に沿ってストリーを進行させ、登場人物の心情に反するようなことはしないのだと発言されていました。しかし、一気に書き上げ、読み返して何度も何度も推敲を重ねてた言うから・・・・物語の神が池井戸氏に降臨し、宿っているのかもしれません。

それにしても池井戸潤氏は商売上手だ!直木賞を受賞した下町ロケットの続編が出たらすかさず買いたいと思っている読者は私だけではなかったはず、ドラマ化決定と同時に続編を書き始めたのではなく、池井戸潤氏が続編を書こうと思ったところからTVドラマ化の企画が同時進行したのかもしれません。出版と放映企画が同時並行する、新しいメディアミックスのエンターテイメントの成功例として記憶に残るかもしれません。

でも、そんなことができるのは池井戸氏のような数少ないヒットメーカーに限られてしまうのかもしれません。もし更に下町ロケット2の続編3が出版されたのなら、同じく即日書店に走り、寝不足の朝を迎えたいと思います(笑)。

直木賞受賞作に待望の続編登場!

その部品があるから救われる命がある。

ロケットから人体へ――。佃製作所の新たな挑戦!

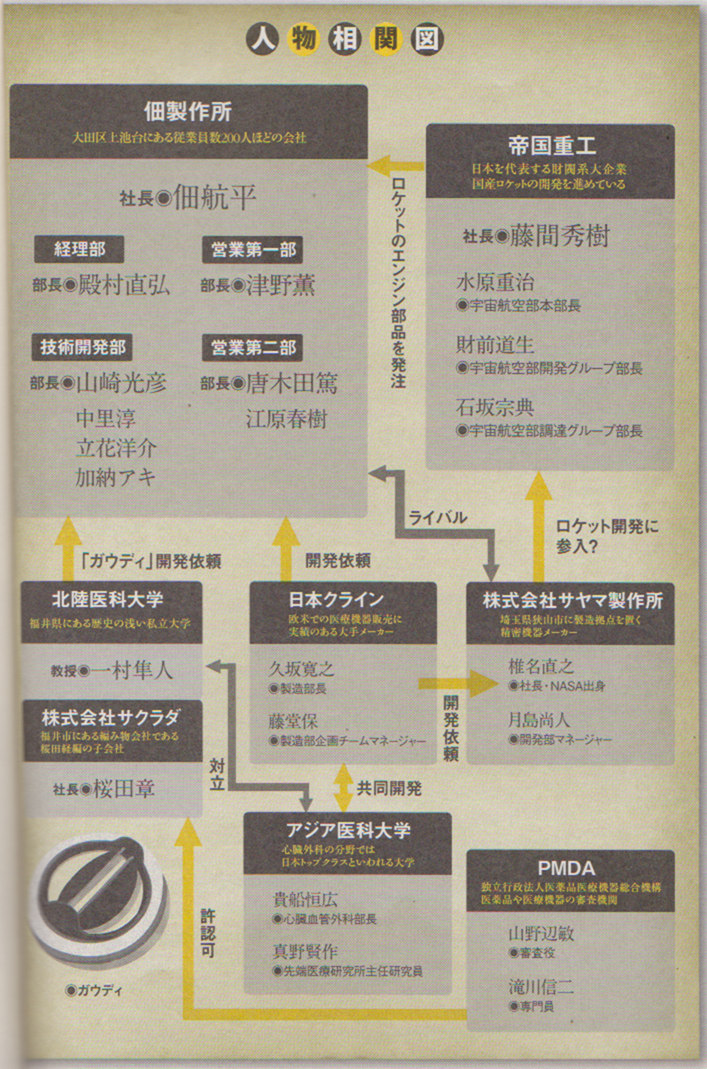

ロケットエンジンのバルブシステムの開発により、倒産の危機を切り抜けてから数年――。大田区の町工場・佃製作所は、またしてもピンチに陥っていた。

量産を約束したはずの取引は試作品段階で打ち切られ、ロケットエンジンの開発では、NASA出身の社長が率いるライバル企業とのコンペの話が持ち上がる。

そんな時、社長・佃航平の元にかつての部下から、ある医療機器の開発依頼が持ち込まれた。「ガウディ」と呼ばれるその医療機器が完成すれば、多くの心臓病患者を救うことができるという。しかし、実用化まで長い時間と多大なコストを要する医療機器の開発は、中小企業である佃製作所にとってあまりにもリスクが大きい。苦悩の末に佃が出した決断は・・・・・・。

医療界に蔓延る様々な問題点や、地位や名誉に群がる者たちの妨害が立ち塞がるなか、佃製作所の新たな挑戦が始まった。

日本中に夢と希望と勇気をもたらし、直木賞も受賞した前作から5年。

遂に待望の続編登場!

下町ロケットはかつての名番組NHKのプロジェクトXをエンターテイメント化したものだが、ノンフィクションでは扱いにくい「下請けいじめ」や特殊法人や独立行政法人、

外郭団体の問題点、権威主義的な医学界がフィクションであるがゆえ、ノンフィクションよりリアルに感じることが出来る。理不尽だらけの社会で苦闘する我々サラリーマンにとって池井戸氏の本は、琴線に触れる。現実の社会ではなかなか解消することができないカタルシスを一気の解消させてくれる一服の清涼剤である。いや~習慣性があるので、麻薬か・・・いや、合法ドラックかもしれません。

ああ、早く次が読みたい!

朝日新聞デジタル掲載第一章と第二章

下町ロケット2 ガウディ計画〈第1回〉 池井戸潤・作(10/03)

■第一章:ライバル現る

有楽町駅から山手線のガードに沿って歩いていた佃航平の視界に、目的のホテルが見えてきた。

七月の終わり。梅雨が明けたと思ったらいきなり三十度を超える真夏日だ。強い日差しはいま西に傾いていたが、ガラス張りのビルに反射して佃を照りつけ、駅から五分も歩けば汗が噴き出してくる。

隣を歩いている山崎光彦も、さっきからひっきりなしに額にハンカチを当てている。佃製作所の技術開発部を率いる山崎は、三度の飯よりものづくりが好きな技術屋だ。

業界団体が開く恒例のパーティーに向かうところであった。

十分ほども歩いただろうか、すでに開会の挨拶が終わった会場は、グラスを片手に持った参加者でごった返していた。

入り口でドリンクのグラスを受け取り、世話になっている帝国重工の財前道生を捜すのだが、なにしろ千人近い人が会している場である。見つけるのは容易ではない。

同業者に呼び止められ、旧知の取引先と話し込み、

「佃さん――」

ぽんと肩を叩かれたとき、すでに一時間ほどが過ぎていた。

振り向くと、白ワインのグラスを持った財前がそこに立っていた。日本に冠たる財閥系大企業である帝国重工の宇宙航空部開発グループ、その部長職にある財前は、日頃、佃がビジネスの相手にしている男である。

「先日の打ち上げ成功、おめでとうございます」

帝国重工の大型ロケットが種子島宇宙センターから打ち上げられたのは、二週間ほど前のことだ。同社社長の藤間秀樹が進める宇宙ビジネスも着々と軌道に乗ってきた印象である。

「こちらこそ。いつもお力添えをいただきまして。ただ、その件で折り入ってお話ししようと思っていたんですが――」

財前がいいかけたとき、背後からひとりの男が現れた。

財前と同じ宇宙航空部の調達グループを統括する、石坂宗典である。資材調達を担当している石坂は、財前と並ぶ宇宙航空部のリーダー的存在で、社内でライバル関係にあるらしい。

「おや、佃さん。それに財前も。これは奇遇だな」

そんなことをいって近づいてきた石坂は、背後にまたひとり、男を連れていた。

年齢は佃と同じく、五十を少し過ぎたぐらいだろうか。上等なスーツを着こなし、銀縁のメガネをかけた、いかにもインテリといった風貌の男である。

「ああ、そうだ、紹介しよう」

そういうと石坂は、男を佃に引き合わせる。「こちら、株式会社サヤマ製作所の椎名社長だ。ぜひ、佃製作所さんを紹介していただけないかとおっしゃっていてね。ちょうどよかったよ」

佃の前に進み出て、さっと名刺を差し出す椎名直之の仕草は、洗練されていて、優雅であった。

「サヤマ製作所の椎名です。お噂はかねがね。宇宙科学開発機構にいらっしゃったそうですね。今後ともお見知りおきください」

「佃製作所の佃です」

佃は丁重に挨拶を返した。

「椎名社長は、NASAのご出身なんですよ。すばらしい技術をお持ちでねえ」

石坂はまるで自分のことのように誇らしげにいい、暗に椎名との良好な関係をほのめかした。その横で、なぜか財前が冴えない表情で成り行きをうかがっている。

「以前、雑誌でお見かけしました」

山崎が興味を示した。「NASAではどんなことをされていたんです」

「ロケット工学です。数学屋みたいなもんですよ」

軽い口調で椎名はいってのけたが、いわゆるロケットサイエンティストが果たしてどんなものかを知っている山崎は、ほう、と思わず声を上げた。「それはすばらしい」

「ただ、あんまり激務なんで、もっと楽してお金が儲かることはないかと思いましてね。いままで会社を経営してきた父も歳を取ったものですから、ひとつ会社でもやってみるかと、三年前にそれを引き継いだんです。これがなかなかおもしろい」

「そうなるのを見越してMBAまで取得したというんだから、さすがだよ」

石坂は賛辞を惜しまない。「それで三年間で会社を急成長させたんだからね」

「いえ、大したことはありませんよ」

椎名は笑っていった。「特別なことはしていません。日本式だったオヤジの経営方針をやめて、自分に馴染みのある合理主義に変えてみただけです。日本の会社にはまだまだ無駄が多いですから」

果たして謙遜なのか、自慢なのか。

サヤマ製作所はかつて埼玉県狭山市に本社を置いていた精密機械メーカーで、佃の同業者だという。

「もう、狭山市のほうにはお会社はないんですか」

名刺の住所が新宿区になっているのを見て、佃はきいた。

「かつて本社があったところは製造拠点にしておりまして。本社機能は都心に移しました。そのほうが何かと便利なものですから」

「ウチと同業ということですが、その合理化で、それまでの製品ラインナップも変えられたんですか」

佃がきくと、「いえいえ」、と椎名は首を横にふった。「従来扱ってきたものはそのまま継続しています。それプラス、私の専門分野を生かした製品を製造しようと。それで、ライバルの佃製作所さんにご挨拶したいなと」

「ライバル?」

佃は思わず聞き返し、どういうことなのか、先ほどから硬い表情をしている財前を振り向いた。

「いや実は、佃さんに話そうと思ってたんだが、次回からのバルブシステムをコンペで決定することになったんだ」

財前の発言に、佃は眉を顰めた。

「バルブの性能も違うのに価格を争うと?」

「値段だけじゃない、性能も含めてですよ」

そういったのは財前ではなく、椎名だ。「帝国重工さんには、ぜひとも私のNASAでの経験を生かしてもらおうと思いましてね。弊社ではいま、NASAのバルブシステムのさらに上を行く製品を開発しております。佃さんもかつてロケットエンジンに関わっていらっしゃったとのことですが、あの業界は日進月歩です。NASAの最先端テクノロジーで挑戦させてもらいます」

「それはもう、決定事項なんでしょうか」

警戒して、佃は財前に問うた。

「本部長の一声でね」

財前は渋い顔だ。財前らの上司、水原重治は優秀な男だが、かなりのワンマンだ。「詳細はこちらからメールしておくから、まずは目を通してもらえますか。このコンペで決定したバルブシステムが次期中期計画に採用されることになる――」

「向こう三年間のバルブをそれで決めると」

寝耳に水の話である。

来年から始まる中期計画に搭載するバルブについては、設計を新しくしてすでに取り組んでいるところだ。仮にコンペで敗れるようなことになれば、投資の回収すら難しくなる。

まぎれもない、佃製作所の一大事であった。

「マズイですよ、社長」

財前たちと別れ、足早にパーティー会場を出ると、山崎が顔色を変えた。「あの椎名って男、ただもんじゃない。なにしろ――」

「NASAだからな」

佃がいうと、青ざめた顔で山崎は頷く。

「どうします、社長」

「コンペになった以上、受けて立つしかないだろう」

「まあ、それはそうですが」

山崎は悲壮な表情だ。「しかし、水原本部長の決断でコンペになったということは、少なくともサヤマ製作所の評価はウチと同等レベルだということです」

椎名が日本人科学者として、宇宙工学の最先端技術に触れていたことは間違いない。「相手がNASAだろうが、ウチだって一所懸命にやってるんだ。まずは、バルブシステムの改良をやり遂げようや。コンペで勝つか負けるかなんて、いま考えたところで仕方の無いことだからな」

「まあ、それはそうですが……」

山崎はこたえたが、有楽町のネオン街に向けられた視線は虚ろに揺れ動いていた。

◆

「コンペ?」

昨夜のパーティーでのことを聞いた経理部長の殿村直弘は、トノサマバッタさながらの細長い顔の中で、大きな目をぱちくりとさせた。

「今朝一番で送られてきた通達が、これだ」

そういって佃は、帝国重工の財前からのメールに添付されてきた概要書をテーブルに置く。

慌てて一読した殿村の顔が急激に曇っていき、誰にともなく、「マズイですね」、という言葉が吐き出された。

「ロケットエンジン用のバルブシステムには受注を当て込んで巨額の資金を投入してますからね。いまハシゴを外されるようなことがあれば、大赤字になりかねません」

それは、言われなくても承知だ。

「サヤマ製作所って会社、言われてみればいろんなところで名前、聞きますね、最近」

そういったのは営業第一部長の津野薫だった。「NASAのテクノロジーってのが“売り”なんですよね」

「実際のところ、評判はどうなんだ」

「さすがに、技術力は高いみたいですね」

津野は、少し悔しそうな顔になって続ける。「社長、覚えていらっしゃいませんか。以前、日本クラインでのコンペで負けたことがあったじゃないですか。噂ですが、あれを受注したの、サヤマ製作所だったそうです」

「そうだったのか」

たしか、大手メーカーの日本クラインが新開発するという人工心臓のパーツ――特殊加工のバルブだったはずだ。特殊な素材に、動作保証日数を加味すると非常に難しい部品で、コンペで負けたことより、他にこんなものを製造できる会社があるのかと、むしろそっちに驚いたぐらいだ。

「強敵、現るってところですね」

そういって殿村は、契約している信用調査会社のオンラインシステムから、株式会社サヤマ製作所の情報をアウトプットして戻ってきた。

「創業はウチとほぼ同じですね。売り上げは二十億円ほどの規模だったようですが、三年前に創業者が退き、現社長に交代してから急増しているようです」

殿村が言うとおり、現社長になってからの売り上げは二倍の四十億円ほどになっている。

「どうやると、こんなふうに売り上げを増やせるのかな」

不思議そうにいったのは、営業第二部長の唐木田篤だ。この急成長がどうにも解せないという表情だ。

「大手メーカーとの契約を立て続けに取り付けたってききましたけどね」

津野がいった。「椎名社長の人脈で、トップと直接交渉してるって話でした」

「もともとNASAの日本人科学者として有名ですからね、椎名さんは」

そういったのは唐木田だ。「帝国重工の上層部ともつながっているのかも知れません。こんなことがあるかどうかわかりませんが、コンペなんか形だけのものかも知れないな」

「まさか」

津野が顔を上げた。「それはなにかい。ウチへの手前、形だけコンペにして、実際にはサヤマ製作所からの納品が前提になっているってことかよ」

そんなことがあるだろうかと、佃も腕組みをして思案する。

財前は、二枚舌を使うような男ではない。サヤマ製作所で決まったのなら決まったと、最初からいうのではないか――。しかし、確証はない。

「ここは踏ん張りどころだな」

津野がいった。「何がなんでも、帝国重工との契約、死守しないと」

危機感を持ったまま打ち合わせが散会し、津野と唐木田、そして山崎の三人が出て行くと、後にはトノと佃のふたりだけが残った。

「まったく、いつになったら業績安泰っていえるんだろうな、トノ」

佃がいうと、殿村は心底、不安そうに眉をハの字にして見せた。

「それをお伺いしたいのは私です、社長。何がなんでも、ここを乗り切らないと――」

◆

真野賢作が訪ねてきたのは、そろそろ秋の気配が近づいてきた九月後半のことであった。

午前中まで、音もなく細かな雨が降っていたが、それが止んだと思ったら気温が下がり、ぐっと過ごしやすくなった。

かつて佃製作所に勤務していたエンジニアだった真野の現職は、福井にある北陸医科大学の先端医療研究所の研究員だ。退社したのは随分前のことで、会うのはかれこれ四年ぶりだろうか。

「ご無沙汰しております。その節は大変、お世話になりました」

立ち上がった真野は、腰を二つに折って深々と頭を下げた。コットンパンツにジャケットという格好だ。

その真野はふたりの男と一緒だった。

「こちらが、北陸医科大学の一村隼人先生です」

下町ロケット2 ガウディ計画〈第2回〉(10/04)

長身の男が、佃に名刺を差し出した。心臓血管外科の教授である。一村です、と名乗る表情が柔らかい。大学の教授職のはずだが、一村には学者臭さがなかった。佃もかつて研究職だったが、人なつこそうな笑みを浮かべる一村の雰囲気は、自分が知っている研究職ともどこか違う爽やかな印象を運んでくる。

「こちらは、私どもの研究開発に協力していただいている桜田さんです」

株式会社サクラダという社名は、桜田の名字そのままだ。福井市内の住所が書かれた名刺には、塔を模したロゴが印刷されていた。

「ああ、それはサグラダファミリアです」

年齢は五十代後半だろうか。桜田章は、いかにも福井の人らしい、人の良い笑みを浮かべた。サグラダファミリアは、有名なスペインの教会のはずだ。どうしてですか、と問うた殿村に、

「桜田という名前からの勝手な連想ですよ」

と桜田は笑った。「以前バルセロナに行ったときに見て、圧倒されまして。十九世紀から建築が始まって、いまだ続いているというところも気に入りました。斬新なアイデアで、こつこつと何かひとつの理想に向かって前進するのは、我々が目指す究極の形ではないかというのでロゴに採用してるんです」

「なるほど」

佃は頷き、「ところでサクラダさんは、何のお仕事をされているんですか」、ときいた。

「ウチは編み物の会社です」

「編み物?」

桜田の返事に、佃も殿村も、そして山崎までもが一緒になって聞き返した。それほど意外な返事だったからだ。

「失礼があったらお許しください。セーターとか、そういうものですか」

殿村がそう尋ねたのも無理はない。

「いえ、服やバッグといったものは作っていません。その素材を提供しているんです。たとえば、クルマのシート素材とか、編み物というのは工業製品の様々なところに利用されているんです」

桜田はそういって、もう一枚、新たな名刺をくれた。株式会社桜田経編(たてあみ)という社名が印刷された会社だ。

「この会社がいわば親会社で、サクラダは一村先生との開発のために新たに作った子会社なんです。私がサクラダの社長を務め、親の桜田経編の経営は弟に任せています」

「心臓がらみの仕事をされるということですか」

そういった佃は、ふと思い出した。「そういえば真野。以前、おもしろい手紙をくれたな」

真野が退職して間もないときである。再就職の報告とともに、新たなビジネスの萌芽ともいえるアイデアがそこには記してあったはずだ。「あれは検討したんだが、ちょっとウチでは難しいんじゃないかって話になってな」

真野が寄越した手紙には、世界中に重度の心臓病で苦しんでいる患者が数多くおり、その彼らのために人工心臓の開発をしてはどうか、と書いてあった。

正直、いいアイデアだと思った。できれば挑戦してみたい――。

そう思って検討してみたのだが、なにせノウハウも何もない分野だ。佃一社で取り組むには技術的に難しすぎた。

「いえ、それは気になさらないでください」

真野は顔の前で手をふって見せると、「実は本日、お時間をいただいたのは、それと少々関連したことをお願いするためでして」、と本題を切り出す。「いま私は一村先生と桜田さんとともに、人工弁の開発に携わっています。これがその試作品なんですが――」

カバンから幾つかの試作品を出して並べて見せる。

「ほう」

佃が手に取ってみると、太めの指輪のようなリングの内側に、開閉する金属弁がついている。

繊維で包まれた内側、芯の部分は、ステンレスのような金属だ。

「表面は医療用の特殊繊維を編んだものなんです」

桜田がいった。

「編んだ?」

佃は問い返した。「私の浅薄な知識で恐縮ですが、心臓弁の代用品というのは、豚の心臓弁とかじゃないんですか」

以前、真野から人工心臓のアイデアをもらったとき、勉強して得た知識である。

「現状の手術ではそうです」

一村が後を受けていった。「ただ、生体適合性や血栓や感染症、様々なリスクを考えると、我々が開発しているこの特殊素材のほうが優れています。この素材は医療用の特殊繊維で編んでいますが、これが患者の心臓の一部として動き始めると、編み目の部分に細胞が入り込んで、実際に臓器の一部のように適応していきます」

心臓病といっても様々なものがあるが、一村の話だと、こうした弁の病変に苦しんでいる患者の数は、日本国内で二百万人、内、手術が必要なのは一万人にも及ぶという。

にもかかわらず、心臓と大動脈との接続部分にあたる人工弁に関しては海外から輸入された医療品が大半で、日本人の心臓病患者の中には、サイズが不適合で手術さえできないケースもあるらしい。

「とくに、先天的な心臓疾患をもって生まれた子供には、現在医療現場で承認されている人工弁では大きすぎます」

一村はいった。「ほとんどが海外で生産されたものなので、サイズは大柄な外国人に適合したものになっている。つまり、国内の患者さんには適合しないものもあるということです。でも、国産の精密機械の技術力をもってすれば、必ず世界最先端のものができるはずです。重度の心臓弁膜症で苦しんでいる子供たちに合ったサイズの人工弁を作ってやれば、どれだけ子供たちに夢や希望を与えられるか。この開発には、苦労するだけの意義があると思うんです」

熱く語る一村の目は、まっすぐに佃を見ている。

そのとき、

「社長、このプロジェクトに参加していただけませんか」

真野がいい、お願いします、と頭を下げた。

「ちょっと待てよ、真野」

それまで黙ってきいていた佃は、制するように右手のひらを真野に向けた。

「参加って、いったい、ウチにどうしろというんだ」

「人工弁の弁葉とそれを収容するリングの、芯になるパーツを作っていただけませんか」

佃は思わず考えこんだ。

「ひとつ、聞きたいんですけども、実際、ここに試作品があるわけですが、この試作品はどちらのお会社が製造されたんでしょうか」

殿村が尋ねる。真野から出てきたのは、佃も知らない社名だ。

「その会社はもう製造しないということですか」

重ねてきいた殿村に、三人は気まずそうに言葉を呑む。

「その試作品は、失敗作なんです」

真野はいった。「その人工弁では、血栓ができてしまう。何度か改良してもらったんですが、もうこれ以上はできないということで」

「降りられた、と」

殿村のひと言に、真野がうなずいた。佃はもう一度、失敗作だというその試作品を手の中で転がしてみた。隣ではやけに真剣な顔になった山崎が、ポケットから取り出したルーペで覗き込んでいる。

「血栓ができると、どんな問題があるんですか」殿村が質問した。

「たとえば、その血栓が脳の血管に詰まって脳梗塞を引き起こしたりするんです」

一村がこたえる。

「だけどな、真野。私が見たところ、この試作品の作り、そんなに悪いわけじゃないと思う」

山崎がいった。「そこそこのものだよ。作り手が替われば血栓ができないという、なにか根拠でもあるのか」

「正直なところ、確信はありません」

と真野。「ですが、内輪の加工方法や合金の種類、さらに弁との接着部分の処理方法で、血栓を防ぐ方法があると思うんです」

「その、降りた会社はなんていってるんだ」

「そこまでの試作はもうできない、と。中小というより、零細に近い会社でしたし」

たしかにこの開発は雲を?むような話だ。大企業ならともかく、なけなしの利益に甘んじている小さな企業に、コストを使って試行錯誤をするだけの体力があるとは思えない。

「その会社にしてみれば、致し方ない決断だったろうな」

佃はいった。

「ですが、佃製作所であればできると思うんです」

真野は熱く訴える。「この会社に育った私にはわかります。もし、この技術を完成させることができるとすれば、私の知る限り、佃製作所だけです」

だが、佃は返事をしなかった。

山崎も、押し黙ったままである。

落ち着かなげに咳払いした殿村が、「経理の立場からお伺いするんですが、仮にウチが参加した場合の条件は」、と肝心なことをきいた。

「この人工弁から上がる収益を、北陸医科大学と弊社、そして佃製作所さんで均等に分配するイメージで考えております」

こたえたのは桜田だ。

「それはつまり、医療機器として承認されるまでは持ち出しということでしょうか」

殿村は表情を強ばらせて尋ねる。

「経産省の補助金もありますから、全額というわけではありません」

桜田はいったが、その補助金とて大した額が出るわけでもあるまい。

「医療機器として承認されるまで、どのくらいかかると考えていらっしゃいますか」

資金繰りにも関わる問題故、経理担当の殿村は真剣だ。

「いままで三年ほど研究を続けてきました。まもなくPMDAの事前相談を受けようというところですので、臨床試験に持ち込むまであと一、二年はかかるかも知れません」

と桜田。

PMDA――独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)は、医薬品や医療機器の審査機関だ。国内の全ての医薬品、医療機器は、開発段階からPMDAの助言という名の指導と評価を受け、最終的に厚労省が判断、認可する仕組みなのだという。

「臨床試験を経て、厚労省の承認を得るまでの期間はどのくらいですか」

「それはやってみないことにはわかりません」

桜田のこたえに、殿村の表情はどんどん曇っていく。

「社長」

真野が体を乗り出した。「この人工弁には、佃製作所のバルブシステムのノウハウが生きるはずです。私たちのプロジェクトに力を貸していただけませんか。お願いします」

一村と桜田の三人が揃って頭を下げる。

「話はわかった」

佃はいった。「いずれにせよ、社内で検討する時間をいただけませんか。その上で、また改めて返事をさせてもらいます」

丁寧に頭を下げて辞去していく三人を見送った後、佃はふうと長い息を吐いた。

さて、どうしたものか。

「トノ、あとでみんなを集めてくれるか。この話をどう思うか、意見を聞きたい」

◆

「絶対に反対ですね。論外ですよ」

唐木田は、噛みつかんばかりの勢いでいった。「命の大切さだとか、医療の重要性とかいう話はわかりますよ。ですが、ビジネスとして考えた場合、リスクが高すぎます。もし、この人工弁で医療事故が起きたらどうするんです? あるいは、訴訟になったら? 巨額の賠償金を支払うことになるかも知れないだけでなく、事と次第によってはウチの信用を大きく傷つけることになる」

唐木田のいうことにも一理ある。

医療訴訟の可能性はゼロとはいえないだろうし、仮に何らかの事故が起きた場合、製造者として責任を追及されることは十分、あり得るからだ。

「リスクがあることは承知ですが、オレはそれほどのことかな、と思いますけどね」

真野たちが残していった試作品の人工弁を指先で弄びながら、津野がいった。「実際のところ、技術的にはどうなんです」

「簡単そうに思えるが、意外に難しいんじゃないか」

山崎がいった。「人工弁の芯になる合金についても検討が必要だし、開閉する弁については素材と形状の両方を組み合わせて最適なマッチングを突き詰めていくのに手間がかかる。しかも、それには実験が伴う」

「医療用の合金ともなると、正直、ピンと来ないしな」

佃の指摘に、その通りです、と山崎は頷いた。

「動作の安定継続性を確保できるかどうかという問題もあります。実験を積み重ねて、正解を見つけるのに果たしてどれだけかかるか」

「開発費はいくらぐらいかかるんでしょうか」

殿村が尋ねた。

「ざっくりと見ても、この手のものなら一億円程度は見ておく必要があるんじゃないですか。医療機器ですし、相当、周到に準備する必要があるでしょう」と山崎。

「で、最終的に承認されたとして、この人工弁って、一個幾らで売れるんだ?」津野がきいた。

「八十から九十万円ぐらいですね」

殿村はすでに下調べをしていた。

下町ロケット2 ガウディ計画〈第3回〉(10/10)

医療機器については厚労省が値段を決めてまして。勝手な値付けができないようになっているようなんです」と殿村。

「だったら、開発費がかかったからといって値段を上げて回収するわけにはいかないってことかよ。いよいよ難しいな」

唐木田が鼻に皺を寄せる。「メーカー側からすれば、それ自体が参入障壁だ」

「もうひとつ、よろしいですか」

改まって、殿村がいった。「まず、このような医療機器の場合、訴訟リスクがあります。一旦、訴えられ、裁判で負けでもすれば、それまでの利益なんかあっという間に吹き飛んでしまうでしょう」

さらに、と殿村は続ける。「承認問題もあります。厚労省の承認を得るといっても、実際の審査はPMDAが行っていますが、ここの審査が相当、厳しいそうです。ああだこうだと難癖をつけられている間に、二年や三年はあっという間に過ぎてしまう。一方でヨーロッパなどでは承認のシステムが違うために、向こうの医療機器のほうがどんどん新しくなり、ようやく日本で承認されたときには、技術的に周回遅れになって製品が陳腐化している危険性もあるんです」

いわゆるデバイス・ラグだ。

「ただし、いい情報もあります。最近、医療機器承認に対する考え方が変わってきて、迅速化する動きがあるということです。従来のPMDAは、審査担当が少なく、さらに医療機器よりも医薬品のほうが手厚い布陣だったんですが、この頃は審査担当を増員し、医療機器にも手厚く対応しようということのようでして」

「手厚くなったからといって、承認が早くなるとは限らないよ」

唐木田はそう決めつけるや、「いまウチがやらなきゃならないのは、こんな医療機器じゃない。バルブですよ、バルブ!」

声を張り上げた。「目下の最重要課題は、帝国重工向けのロケットエンジン用バルブの継続受注です。万が一、ここで受注できなかったら、今まで投じた開発資金、どうやって回収するんですか。人工弁どころじゃない。これこそが会社の一大事だと思うんですがね」

唐木田の主張は、思わず全員が頷いてしまうほど、至極もっともであった。

打ち合わせの席に沈黙が訪れ、

「この状況下でウチがやる仕事じゃないか」

おもむろに佃はいった。「真野には申し訳ないが、断ろう。みんなそれでいいか」

反論は出ない。

「真野には、オレから電話するよ」

佃はいうと、短い打ち合わせのお仕舞いを告げた。

◆

「真野のやつ、どうでした?」

取引先での打ち合わせが長引き、会社には戻らず、そのまま山崎とふたりで自由が丘の馴染みの店で呑んでいる。

「まあ、がっかりしてたな」

出てきたアジの唐揚げを口に放り込みながら佃はこたえた。

「でしょうね」

「何か、あるのか」

その顔を見てふいに察した佃がきくと、「大学時代の友人に、人工弁のことを聞いてみたんです」、と山崎は意外なことをいった。

「そいつによると、それはやるべきだっていうんですよ」

佃は、焼酎のグラスを傾ける手を止め、山崎を見た。山崎は続ける。「アドバイスしてくれた友人も外科の医師なんですが、実際に、適合する人工弁があれば使うだろうし、サクラダが開発するといっている弁も含め、相当のニーズが見込めるはずだと。こんなことをいうのはなんですが――」

グラスを見つめていた山崎は、ちらりと視線を上げた。「儲かるんじゃないかって」

「リスクを代償にしてだろ」

佃がいうと、山崎は戸惑うように瞳を揺らした。

「唐木田さんの主張が間違っているとはいいませんが、少なくとも人工弁に関しては、そこまでのリスクはないんじゃないですか。いや、これが人工心臓を作るなんていう話なら別ですよ。カネもかかるしリスクも高い。でも、人工弁であれば、手術の難易度もそれほど高くはないし、実際にウチが持っているバルブのノウハウも生きる。もし、医療分野で収益の柱を作るとしたら、これ以上のものはないかも知れない。そんな気がしてきたんですよ。それともうひとつ――」

山崎の目の中で、小さな光がぽつりと灯った。「あの一村という医師――ゴッドハンドといわれているそうです」

「ゴッドハンド……」

佃は思わず、繰り返していた。山崎は続ける。「以前、一村教授は、胸部外科学会の権威といわれるアジア医科大学の貴船恒広教授の下にいたそうなんです。幾度となく難手術をこなしてきたのは、貴船教授ではなくあの一村という男だそうでして」

「貴船……どこかで聞いたことがあるな」

考えた佃に、

「例の日本クラインから受注しそこなった人工心臓のパーツがあったじゃないですか」

と山崎はいった。

「あの人工心臓の開発を指揮しているのが貴船教授ですよ」

「『コアハート』、だったっけ」

ようやく思い出した。世界最先端の人工心臓を開発するという触れ込みだったはずだ。そのコンペで佃が敗れたサヤマ製作所と、いままた帝国重工のバルブシステムで競合しているのだから、世の中は狭い。

「ヤマ、お前にそれを教えてくれた友人ってのは――」

「東大医学部の、佐伯という外科医です。彼らからすれば、一村教授は地方医学部出の取るに足らない人物のはずです。それでも、佐伯がそういうんですよ。苦虫を?みつぶしたような顔で。これは本物です」

「ふうん」

佃はいい、居酒屋の椅子の背にもたれかかった。

おもしろい。

同時に浮かんだのは、この件に猛反発した唐木田の顔だ。彼のいうことも、ごもっとも。だが、医療機器としてのリスクを計り損ねていたとすれば、話は別だ。

さて、どうするか――。

思案する佃に、「今度、福井に行く用事がありましたよね」、とそろりと山崎はいった。「毎日スチールの工場、見学することになってるじゃないですか」

「そういや、あの会社の工場、福井だったな」

佃も忘れていた。主要取引先の一社、毎日スチールと共同開発しているエンジンの量産計画について工場と打ち合わせして欲しいと言われたのは先週のことである。

「ついでに、どんなものか見て来ませんか。現場を見ないとわからないこともあると思います。最終的な結論をだすのは、それからでも遅くはないかと。意外なビジネスが落ちているかも知れませんよ」

考えてみれば、社内で打ち合わせたものの、上っ面の議論だけで済ませてしまった気もする。

「少々、拙速だったか」

佃は、反省しつついった。「もう少し深く検討すべきだった気もするな。よく調べてくれた。ヤマ」

「いえ、私もちょっと気になったんで、佐伯に聞いてみただけです」

山崎はいった。「真野には私から電話しておきます。よろしいですか」

「頼む」

一旦、消えかけたビジネスの灯が、思いがけず再び点灯する。佃自身、科学者だから迷信や占いを信じるわけではないが、この話には簡単に没しない、不思議な“縁”があるのではないか。どうにもそんな気がしたのであった。

◇

下町ロケット2 ガウディ計画〈第4回〉(10/11)

佃が、福井を訪ねたのは、その一週間後のことであった。

鯖江(さばえ)にある毎日スチールの工場で打ち合わせをこなし、その後福井市内に一泊。「ぜひ、サクラダさんの工場を見てください」、という真野の勧めもあって、翌日、サクラダを訪ねたのであった。

特集「下町ロケット2」

「いまさら工場なんか見たって無駄なんじゃないですか」

この訪問にそもそも批判的な唐木田は、工場に向かうタクシーの中で皮肉に顔をしかめた。「編み棒を持ったオバチャンがずらっと並んでせっせと編んでるのが関の山ですよ」

「まあ、それならそれでいいじゃないか」

佃は宥(なだ)めた。「せっかく福井まで来たんだ。とりあえず、真野がどんなことに関わっているのか、見てやろうや」

だが――。

いま唐木田は、佃の横で呆けたような顔で立ち尽くしていた。

工場を見下ろすことのできるステップから、佃と唐木田、そして山崎が見下ろしているのは、体育館ほどもあるだだっ広い工場だ。

二本ある通路の両側に巨大な編み機がずらりと並び、無数に折り重なる振動音を空間に発している。グリーンに塗られた床に降り立った佃の前を、編み上がったロールを積んだ無人の台車が通り過ぎていった。

ロールの積み込み、倉庫に運ばれた後の収納まで、すべてが全自動で動く、先端工場だ。「すごいな、こりゃ」

いままで数多くの先端工場を見てきた佃だが、中堅企業レベルで、ここまで自動化された工場を見ることになろうとは思わなかった。

「ここは、親会社の桜田経編(たてあみ)の工場です」

三人を案内している桜田が説明した。人工弁を開発するサクラダは、桜田の話によると、「カッコつけても仕方が無いので最初に申し上げますと、ウチは親会社である桜田経編が稼いだ資金でなんとか経営をまかなっている“赤字企業”なんですわ」。

あけすけというか、ざっくばらんな男だ。

「これだけの設備ができるんですから、資金は潤沢でしょう」

そう尋ねた佃に、「いやいや、全然です」、という返事がある。「医療ってのはカネがかかるんです。親会社の儲けを無尽蔵に突っ込むわけにいきませんしね」

編み物工場としては最先端を行くという工場内を抜けた佃らは、資材置き場を通り抜け、その向こうに広がる別フロアへと出た。

「ここがウチの専用フロアです」

案内された部屋には、ひときわ大きな編み機が一台、置いてあった。

「さっきの編み機とは種類が違いますね」と山崎。

「ベースになる編み機そのものはドイツから輸入しております。それをウチ独自のノウハウで改造していまして。ただ、その部分は企業秘密でお話しできないんですが」

そこに、他社では真似のできないサクラダの付加価値があるらしい。

「この機械は、自己資金で?」

興味深げにきいたのは、唐木田であった。

「当初の支払いは自己資金で賄いましたが、その後経産省の補助金が出ましたので、負担額は半分で済みました。とはいえ、ウチとしてはかなり思い切った出費です。仕事になるかわからないわけですから」

それでも買ったのは、親会社の桜田経編の業績が順調というだけでなく、桜田本人の執念によるところが大きいに違いない。

「いまは止まっていますけど、この編み機は、今回の計画の象徴だと思っています」

桜田はいった。「なんとか、この編み機を稼働させてください、佃さん。そのためには、佃さんの技術が必要なんです」

唇を結んだままその言葉を受け取った佃は、ふと編み機の上に掛けられたボードに気づいた。“GAUDI”と書かれている。

「ガウディ?」

「我々が開発している人工弁のコードネームです」

桜田は少し照れくさそうにいった。「計画全体は、ガウディ計画と呼んでいまして」

「ガウディ計画か。いい名前ですね」

佃はいった。おそらく、桜田がロゴにしている、サグラダファミリアからの連想だろう。「ひとつ、お伺いしてもいいですか。心臓疾患で苦しんでいる人たちを救おうというこの事業の目的が尊いことはわかります。ですが、親会社の経営を弟さんに任せてまで、あなた自身がこの事業に専心される理由はなんですか」

「罪滅ぼしですよ」

桜田からこぼれた意外なひと言に、佃だけではなく唐木田も、そして山崎も驚き、続きを待つ。

「娘がいたんですが、仕事が忙しくて親らしいことはほとんどしてやれませんでした。旅行に行ったことも、家族で食事をしたことも、数えるほどしかありません。娘は重い心臓弁膜症で苦しんでいまして、亡くなったときはまだ十七歳でした。それが五年前のことです。こんなことをしても娘は帰ってきませんが、この事業は、私のせめてもの罪滅ぼしです。娘のような子供、患者を救えるのなら、私のできることは何でもやろう。その覚悟で、この事業を進めています。私にはいま希望がないんです、佃さん」

桜田は悲しげな笑みを浮かべた。「あるのは、決して消えない永遠に続く後悔だけです。その中で、この事業を成功させることだけが、唯一の救済なんです」

沈黙する機械にいま、桜田章という男の情念の揺らぎを見た気がした。夢でも損得でもない。この男を突き動かしているのは、亡くなった娘に対する愛情であり、後悔だ。

すうっと胸を上下させながら、唐木田が、瞬きも忘れるほどの目で桜田を凝視している。山崎は、グレーで統一された編み機の、物いわぬボディーを見つめたまま動かない。

「よくわかりました。どうもありがとうございます。大変、勉強になりましたし、あなたの情熱も胸に沁み入りました」

佃は思いのままを口にした。

いままでの自分は、ロケットエンジンへの夢を追いかけてきた。夢こそが、仕事の原動力であり、人を強くする――そう思ってきた。

だが、それだけじゃなかった。

耐えがたい情念に突き動かされ、為す術もなく突っ走る。そうせざるを得ない、駆り立てられるような動機というものがあったとは。

佃にも娘がいる。この桜田という男に降りかかった不幸は、他人事ではなく、佃の胸に突き刺さるようだ。

その逃げ場のない苦しみの中で、桜田は必死でもがき、前へ進もうとしている。

逆に、この男にとって、ビジネスのリスクはさほど重要ではないのかも知れない。そんな危うさすら、佃は感じないではいられなかった。

仕事をする意義も、収益を追求する姿勢も、この男の動機とはリンクしない。

この男は、ただ失った家族と、残された者の人生のためだけに、この編み機が本格稼働する日を夢見ている。

「どうだ」

そのとき佃は、唐木田に問うた。山崎の意見は聞かなくてもわかっている。

返事はなく、唐木田が向けてきたのは悲痛なまでの眼差しであった。

「仕事ってのは、いろいろですね」

やがて、その口から出てきたのはそんな言葉だ。「桜田さんとウチとでは仕事をする理由がまるで違う。人の数だけ、仕事する意味があるのかな」

「そうだな」

佃はいった。「だからこそ、おもしろいんじゃないか。――なあ、やってみないか」

ぽつりと、呟くように吐いた佃に、唐木田からの反論はない。無言の賛同だ。

「よろしくお願いします」

このやりとりを見守っていた桜田が、そのとき体を二つに折った。

「こちらこそ」

佃は応え、桜田に右手を差し出す。

ロケットから人体へ――。

佃製作所の新たな挑戦が始まった。

コメント