そこに障害者と健常者の境目はなかった:2016年サイバスロン現地レポート 【WIRD】2016.10.11 TUE 17:00

PHOTOGRAPHS BY KAZUMA OBARA

TEXT BY AKIHICO MORI

2016年、オリンピック、パラリンピックに次ぐ新たなスポーツの祭典が誕生した。その名は「サイバスロン」。障害をもった人々とスポーツのまったく新しいつながりが生まれた現場をレポートする。わかやま845 サイバスロン ロボット車いす

その時、サイバスロンの会場では、観客の視線が中央の巨大なスクリーンに集中していた。映し出されていたのはゲームの映像。10秒も見ていればルールが分かるような単純なもので、4体のアヴァターが「かけっこ」を繰り広げ、より速くゴールした者が勝ちとなる。

しかし、プレイヤーの手元にジョイスティックなどの見慣れたゲームコントローラーはない。代わりに、その頭にはドレッドヘアのように複雑に編み込まれた電極とコードがつけられていた──。

スイス・チューリヒ空港にほど近い街、クローテンにある「スイスアリーナ」。こぎれいなスイスの街並みのなかにあって、国民的スポーツであるアイスホッケーの試合会場として親しまれているこの会場に10月8日(現地時間)、約4,000人の観客がサイバスロン目当てに世界中から集まり、チケットは売切となった。

冒頭のゲームは「脳コンピューターインタフェイスレース」。パイロット(競技に参加する障害をもったアスリートはこう呼ばれる)は頭部の電極から読み取られる脳波でアヴァターをコントロールし、レースを展開する。パイロットは首から下の運動機能のすべてを失うかまたは重度の麻痺を患っている。彼らは動かない身体から飛び出して、ヴァーチャルな世界を自由に動いてみせる。そんな体とテクノロジーの奇跡の先に成立する競技に会場は熱狂した。

能動義手 V.S. 筋電義手

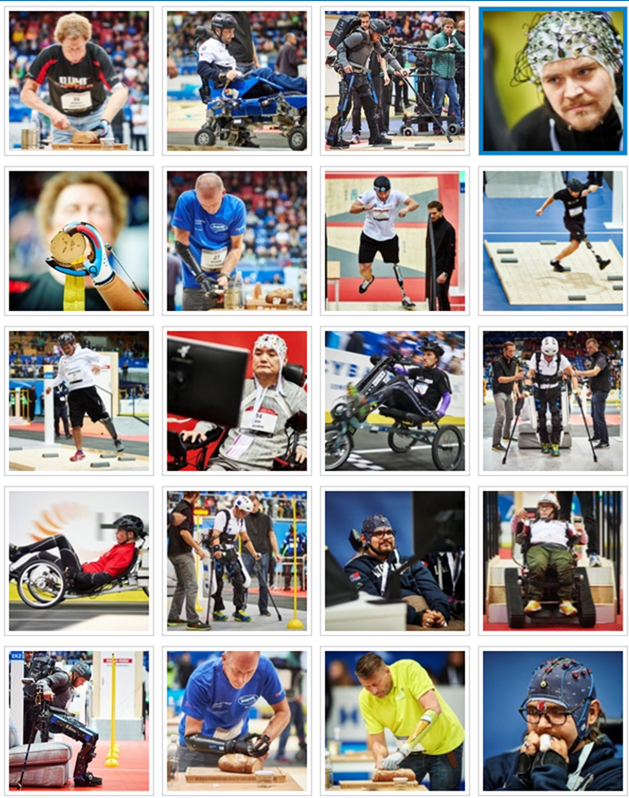

サイバスロンの種目は6つ(脳コンピューターインタフェイスレース、機能的電気刺激自転車レース、強化型義手レース、強化型義足レース、強化型外骨格レース、強化型車椅子レース)。チームはF1レースのように、エンジニアリングを行うスタッフと、実際にレースに出場するパイロットによって構成される。専門分野を持つチームが世界各国から集まり、それぞれの競技で世界一を競い合った。

日本から「強化型義手レース」に参加したチーム「メルティンMMI」。筋肉の電位を測定することで装着者の意思を読み取り、繊細な動きを実現する。

会場のブースでは、先述の脳コンピューターインタフェイスレースを実際に体験できた。「物事を考えず、リラックスすること」と「さまざまな物事を考え、頭を働かせること」が、このゲームにおける“コマンド”になる。レースはこうした意識のモードを瞬時に切り替えることで、アヴァターを加速させて競い合う。プレイしてみたところアヴァターはさんざん停止を繰り返した。脳コンピューターインタフェイスレースのパイロットは何年間ものトレーニングを行っているからこそ、サイバスロンの舞台に立ち、人々を熱狂させる試合ができるのだ。

サイバスロンには先述のヴァーチャルな世界だけではなく、現実のフィールドをつかったレースも多数存在する。たとえば「強化型義手レース」だ。

さまざまな義手を身に着けたパイロットたちは、日常生活に求められる作業をいかに速く、正確にこなせるかを競い合う。たとえば球や円錐、針金のような突起物などを義手でつまみ、適切な場所へ移動させるパズルや、日用雑貨をトレーに載せ、トレーから落とさないように運び、ドアを開ける、といったタスクだ。

日本からは「メルティンMMI」のチームが参加していた。「メルティンMMI」の強みは筋肉の活動電位である「筋電」を測定し、独自のアルゴリズムによって動作する「筋電義手」だ。意のままに指を1本だけ曲げ、手首を回転させるといった、自分の手指のように義手が動かせ、繊細な動作を実現できる。

10チームで繰り広げられたレースに優勝したのは「能動義手」を使ったオランダのデルフト工科大学のチーム「DIPO Power」だった。能動義手は、筋電義手などのように電気を動力とせず、使用者の正常な機能が残された体の動きを動力とする、古典的な義手だ。

レース終了後、メルティンMMI取締役執行役員粕谷昌宏に今回の能動義手の優勝についてインタヴューする機会があった。

「今回のレースでは、主にグー/パー動作による日常生活の基礎的なタスクの成功率が勝敗を左右した。能動義手は日常生活タスクに長い研究の歴史をもつからこそ、優勝を手にしたのではないか。また、『メルティンMMI』の義手の長所は繊細な動きによる自然なジェスチャーができること。次回のサイバスロンではそうした部分も評価してくれることを期待する」(粕谷)

そこに境目はなかった

『WIRED』日本版は、サイバスロンが開催される数日前から現地に入り、参加チームに密着した取材を行っていた。そのひとつが「強化外骨格レース」にエントリーしていたアメリカのチーム「IHMC」だ。

強化外骨格レースでは、パイロットは自らの脚にロボットの脚「エクソスケルトン」を装着し、タスクの達成ポイントと時間を競い合う。タスクでは、ドアを開けて通過する、コース上の予め決められた場所のみに足を置いて歩く、階段を昇って降りるといった、日常生活に必要とされる歩行能力が試される。サイバスロンの主催であるETHZ(スイス連邦工科大学チューリッヒ校)から「強化外骨格レース」に参加した「VARILEG」。研究者と学生で混成されるチームだ

エクソスケルトンは「パワードスーツ」の一種であり、いわば人工の筋肉だ。内部のモータなどを動力源としたアクチュエーター(エネルギーを動きに変える駆動装置)によって、使用者の身体機能を補強・拡張する。パイロットは下半身に麻痺があり、日常では一歩も歩くことはできない。

パイロットのマーク・ダニエルは、試合の2日前、滞在先のホテルのロビーで、突然のインタヴューオファーにも気さくに応じてくれた(『WIRED』日本版では12月10日発売予定のVOL.26にて「IHMC」の密着レポートなどをお伝えする)。

「サイバスロンには、2つの側面がある。1つは、身体の不自由な人々が求めているテクノロジーの開発に、人々の関心を惹きつけることのできるコンペティション。ぼくたちが戦い、勝ち負けが決まることで観客は興奮を覚える。人が興奮を覚えればそれはエンターテインメントになる。するとぼくらをサポートしてくれる出資者も現れ、開発が活発化することが期待できる。もう1つは、チーム同士の交流の場。ほかのチームのテクノロジーを知り、自分のテクノロジーを教えることで、障害者を支援するマシンは次のレヴェルに行くことができる」(ダニエル)米国から参加した「IHMC」のパイロット、マーク・ダニエル。「IHMC」は強化型義足レースで準優勝を果たした。

「ぼくはサイバスロンがスポーツとテクノロジーにとってのアイスブレイクになることを願っている」ともダニエルは話してくれた。サイバスロンのパイロットはみな、こうした気持ちで競技に参加している。優劣を競うアスリートであり、最初のサイバスロンをつくってゆくイノヴェイター。彼らについて説明するために、もはやそれ以外の言葉は必要ない。

先述のメルティンMMIのパイロットである前田和哉は、サイバスロンが、いわゆる「障害者スポーツ」という枠組みを壊し、まったく新しい時代をつくろうとしていることに期待を抱いているという。

「観客のみなさんが、障害者という目ではなく、競技として見てくれていることを、歓声に包み込まれて感じました。面白ければ賞賛するという、スポーツとしてとても自然なことが実現されていると感じました。とても気持ちよくレースに臨めましたね」(前田)

サイバスロンに、障害者と健常者の区別はなかった。観客も参加者もみな、眼前で繰り広げられるスポーツに熱中し、いまつくられつつあるサイバスロンの歴史に興奮していたのだ。

IHMCは決勝戦でドイツのチーム「ReWalk」と激戦を繰り広げ、準優勝を果たした。その試合の直後、控室で他のチームとの交流を行いながら、ダニエルは「これは始まりにすぎない」と何度も語っていた。

次回のサイバスロンは2020年。東京オリンピックと同時に日本で開催されると噂されている。

第1回サイバスロン熱闘 身障者とロボ技術開発者が一丸に

【スイス便利ノート】2016-10-10 17:11大野瑠衣子

スイスのチューリヒで8日に開催された国際競技大会「サイバスロン」には、ロボット工学の研究者やベンチャー企業など、世界25カ国から70以上のチームが参加。選手と開発チームが一丸となり、それぞれが開発した身体障害者のための補助器具の性能を競った。参加した7つのスイスのチームのうち、脳コンピュータインタフェースレース部門で「ブレイン・トゥイーカーズ(Brain Tweakers)」が、電動車いす部門では「HSR・エンハンスド(HSR Enhanced)」がそれぞれ優勝し、FESバイク部門では「IRPT/SPZ」が3位に入賞した。

観客席から「わあっ」と歓声が起こった。強化義手部門のレースで、米国選手でパイロットとよばれるロバート・ラドシーさんが、電気スタンドに電球をくるくると手早く付けた瞬間だった。彼の義手は、人の手の形に似せようとした従来の義手とは異なり、白と青でデザインされた、美しいカーブを描くフック型の義手だ。

ロバートさんは手元を慎重に見つめ、確実に課題をこなしていく。缶詰を開け、砂糖を包み紙から取り出し、パンを厚さ2センチにスライスした次の課題は、洗濯干しだ。会場の観客も、大スクリーンに映し出されたロバートさんの義手が動くようすを一心に見つめている。

固唾を呑んで見守るのは、ロバートさんの義手を開発したチームも同じだ。時に声を掛け、大スクリーンを見つめながら競技の様子を追っている。最後の課題である日常生活用品が入った箱を持ち運び終え、ロバートさんがゴールし優勝が決まると、会場の歓声がさらに大きさを増し、割れんばかりの拍手がスタンド中に響いた。

「簡単に課題をこなしているように見えましたが、実際はどうでしたか」との優勝インタビューの問いに、ロバートさんは少しはにかみながらこう答えた。「もちろん、簡単でしたよ」

スイスは、脳コンピュータインタフェースレース部門と電動車いす部門で優勝し、FESバイク部門は3位に入賞するという目覚しい活躍ぶりだった。日本からは3チームが強化義手、強化義足、電動車いす、FESバイクの4部門に出場し、和歌山大の中嶋秀朗教授によるチームは電動車いすレース部門で4位と健闘した。

ロボット技術開発の発展、心と身体の「バリアフリー」を目指して

同大会を企画したスイス連邦工科大学チューリヒ校のロバート・リーナー教授は、「6千枚以上あった観戦チケットは大会前に完売したが、資金集めやルール設定など開催までには苦労がたくさんあった」という。また、今回のサイバスロンをただの競技会にはしたくなかったと話す。「同大会の開催を通して、身体障害者の補助器具に応用できるロボット技術をさらに発展させ、開発研究者たちのネットワークが広がる場所を提供したい。またこのような機会によって人々の心の『バリア』もなくなれば」。大会前には出場者の交流会を開催し、会場の入り口には最先端ロボット技術や補助装具の歴史を紹介するブースを用意した。大会当日、ブースのまわりには来場者の人だかりができた。

プレッシャーを乗り越え健闘するパイロットたち 8日に開催された第1回「サイバスロン」のようす。ビデオは大会中にオンライン配信された内容のハイライト。(SRF)

「とにかく面白そうで観に来た」と話すフィリックス・タウブナーさんとマルコ・ビューレさんは、共に連邦工科大学チューリヒ校で機械工学を学ぶ大学2年生だ。「次の学年になれば大学の『フォーカス・プロジェクト』に参加できる。そこでサイバスロンに出場できるようなロボット技術にも取り組んでみたい」と話す。

惹き付けられるパイロットたちの圧倒的な熱意

レース会場では、観客席から歓声が上がっていた。電動車いすレース部門の決勝で、パイロットたちが最後の課題に差し掛かったところだった。机を動かさないよう、いすを上げ下げし、スラロームを進み、スロープを上がってドアを開閉し、でこぼこ道や傾斜のついた道を進むという課題を乗り越えてきたパイロットたちが、3段の階段を登降するという最終課題に取り組む。パイロットたちはそれぞれ真剣な表情で、電動車いすを操作するためのコントロールパネルを手に握る。転倒の危険をはらむため、パイロットの横には2~3人の補助が付いている。

「キュイーン、キュイーン」。電動車いすに乗ったパイロットたちが進む速度は、実にゆっくりだ。コントロールパネルの操作に手惑い、じっと止まってしまう場面も多い。オリンピックやパラリンピック競技と比べれば、躍動感に欠けると言える。しかし、そんなことなど忘れてしまう圧倒的な熱意が、パイロットたちにはみなぎる。観客も緊張気味にレースを見守っている。ひとりのパイロットが最後の階段を降り切ると、「やった!」と大きな声が一斉に上がった。

パイロットたちのプレッシャー

しかし、時には課題をうまく達成できず、悔し涙を流すパイロットもいたようだ。FESバイク部門で1位になったマーク・ムーンさんもまた、「ミスをしてチームを落胆させないようにするプレッシャーがあった」と優勝インタビューで話した。

今大会ではモチベーション・コーチとしてパイロットたちをサポートしたリューディガー・ビョーンさんは、観客席で競技を見守った。自身も事故で両足を無くしたというビョーンさんは、パイロットたちについて、「試合前のパイロットたちの目を見たんだ。本当にきらきらと輝いていた。それからそれを見守る観客の目も見てみた。同じようにきらきらと輝いていた。すごいことじゃないか」と讃えた。

リーナー教授は、「全てのチームが優勝できる可能性を持っていた」と全チームの健闘を称え、出場した日本のチームについては「すばらしいロボット技術を開発した。最先端のテクノロジーを駆使し、動作もしっかりとしている。もちろん新しい技術ゆえ、まだ修正していかなければならない箇所はいくつかあるが」と今後の発展への期待を述べた。また、大会中については「日本チームは応援団から『ニッポン』コールが起こりとてもアクティブな印象を受けた」と語った。

「開発研究者同士の交流によって、新しいコラボレーションも始動した。今後は身体障害者が必要としている本当の補助器具の開発に尽力したい。また、サイバスロンは引き続き開催する予定だ。スイスだけでなく、ほかの国でも開催を考えている。既にドバイや韓国などから開催のオファーが来た。日本も開催地候補として検討している」

2012年ロンドン・パラリンピック陸上男子走り幅跳び覇者で「ブレード・ジャンパー」の異名を持つマルクス・レーム(27)選手=ドイツ=は2月、英国での国際競技会で健常者を抑えて優勝を果し、リオパラリンピックにおいてパラリンピック男子1500m(視覚障害)、4人がオリンピック金メダル記録を超える記録を作った。

卓球や、アーチェリーなどはパラリンピックとオリンピック両方に出場する選手が出始めた。

最近では、障碍者と健常者の差は縮まる一方である。将来的にはサイバスロン大会の出場者が技術の発達で、オリンピック記録を上回る可能性もあるだろう。

電脳や義体といった表現が説明不要で受け入れられるようになった現在、サイバスロン大会は、フィクションがリアルに変わる大きな原動力になるかもしれません。

小型のモーターなどを搭載し動作をサポートするバイオニック義肢・義足を使うアスリートが100m走タイムがウサインボルト記録を遠からず超えるだろうし、2020年の東京パラリンピックではオリンピックの選手を超える記録を出す義足が出現するかもしれません。それがもっと進んで義体化が日常になった時、我々の身体に対する考え方はどう変わるのだろうか?

2020年サイバスロン大会が東京で開かれることを期待したい。そして、オリンピック、パラリンピックと融合していくことも期待したい。

コメント