おっと、茂木君はうっかりあせってしまったようだ。

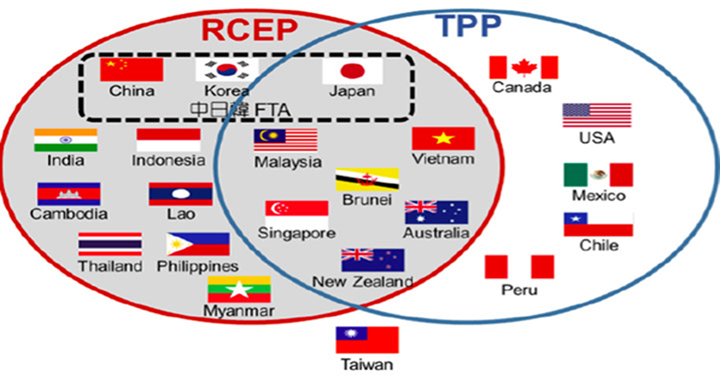

【TPP】11カ国、大筋合意 凍結項目決着、署名式は年明け国内開催も 【産経ニュース】2017.11.10 02:04

【ダナン=田辺裕晶】環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)参加11カ国は9日の閣僚会合で、米国離脱を受けた新協定について大筋合意した。米国の復帰まで協定の効力を棚上げする「凍結」項目の絞り込みが決着、10日の首脳会合で報告して正式に発表する。カナダが合意していないと反対。今回の合意は一旦幻へ。

共同議長を務めた茂木敏充経済再生担当相は9日夜、記者団に「アジア太平洋地域で、自由で公正なルールをつくる参加国の共通した決意の表れが難しい課題の克服につながった」と強調。「11カ国はできるだけ早期に発効させたいとの思いを持っている」と述べた。合意を受け、TPPの名称を変更し、10日に公表することも明らかにした。

9日昼の閣僚会合では、日本が新協定案と凍結項目のリストを提示したが、凍結項目の選定で合意できなかった。このため、首席交渉官による折衝に加え茂木氏も各国閣僚との個別会談で説得を図り、再度開いた夜の閣僚会合で決着した。

10日に発表予定の合意内容では、当初、50項目程度あった各国からの凍結要望は大幅に絞り込まれたもよう。米国の強い要望で盛り込んだ医薬品データの保護期間を実質8年間にする規定や、特許期間の延長措置などが対象になる。

一方、ベトナムが難色を示す繊維製品の関税撤廃・削減対象を厳しく制限する規定や、企業と進出先国との紛争解決手続きなど協定の自由化水準を著しく押し下げかねない項目でも凍結要望が出ていた。日本はこうした要望の取り下げを求めたが、合意は全会一致が原則で調整が難航した。

各国は大筋合意発表後、条文の法的整合性などを確認し、署名式を行う予定。12カ国が現協定に署名したのは2016年2月4日だが、今回は日程を早めるよう求める声があり、式典を来年1月ごろ東京で実施する案が浮上している。

TPP首脳合意持ち越し

【ロイター】2017年11月10日 / 21:20

【ダナン共同(ベトナム中部)】米国を除く環太平洋連携協定(TPP)参加11カ国は10日、ベトナム中部ダナンで予定していた首脳会合を開けなかった。慎重派だったカナダが土壇場で異論を唱え、首脳間の大筋合意は持ち越された。交渉筋によると、11日までのアジア太平洋経済協力会議(APEC)期間中に開くめどは立っていない。トランプ米政権の離脱で漂流したTPPは実現に向かうはずだったが、今回は首脳間の大筋合意が見送られる可能性も出てきた。

日本政府は閣僚会合での仕切り直しなどによる打開を探っている。

<11/11 9:35追記>おっ!カナダも、大筋合意に達したらしい。

TPP カナダも大筋合意に 労働条件の改善など一致

【NHK】11月11日 5時25分

TPP=環太平洋パートナーシップ協定の参加11か国による閣僚会合に参加しているカナダの閣僚が10日、「大筋合意していない」とツイッターに書き込んだことについて、カナダのメディアは、その後、焦点となっていた労働条件の改善などをめぐって一致し、大筋合意に達したと伝えています。

カナダのシャンパーニュ国際貿易相はきのう、アメリカを除いてTPPを発効させることについて「大筋合意はしていない」とツイッターに書き込みました。

カナダメディアによりますと、最低賃金や安全基準の導入など労働環境の改善について一部の国が受け入れないとしたため、カナダとしては支持できないという姿勢を明確にしたとしています。

しかし、その後、反対していた国が譲歩したため、カナダとしても大筋合意に達したとしています。

シャンパーニュ国際貿易相は現地でカナダの記者団に対して「カナダにとってよりよい内容となった。21世紀の通商は前のままであってはならない」と述べたということです。

カナダは11日、トルドー首相がベトナムのダナンで記者会見を行う予定で、その発言が注目されます。

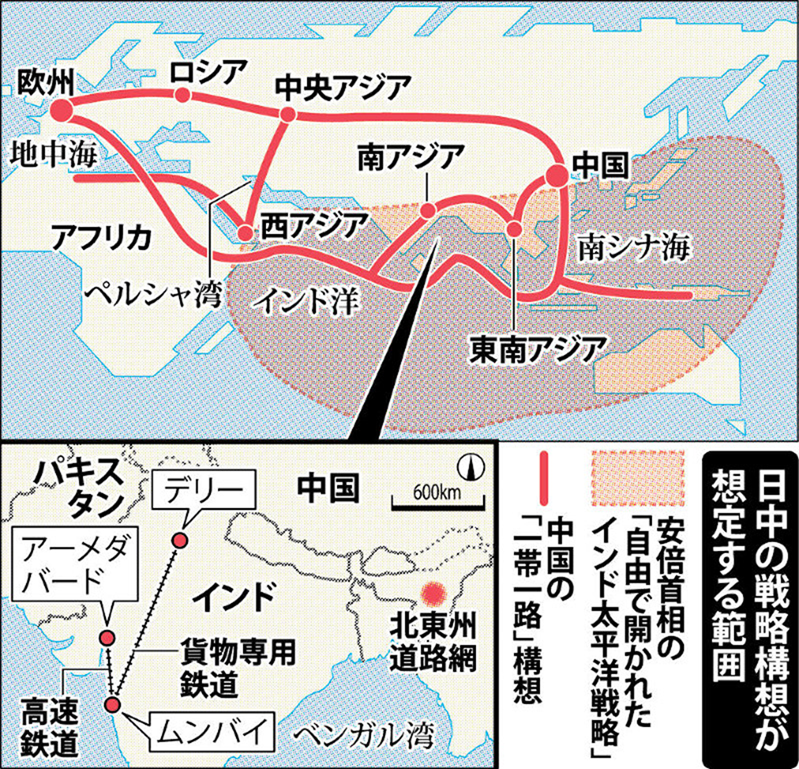

わたくしは、TPP賛成派です。トランプ大統領のアジア歴訪で、中国はトランプのディールに何も乗ってこなかったように見える。中国は米国をAIIBや一帯一路に組み込もとしたが、大型商談を渡した以外結局何も決まらなかった。トランプ大統領は、安倍首相が提唱する インド太平洋戦略で一帯一路に対抗する方針に決めたと思う。

このタイミングで米国抜きのTPP合意はむしろ望ましいと思っている。

未だに、TPPは国際金融資本の陰謀だとかまことしやかに言う人達が多くて困る。

一番失望したのはあの聡明な三橋貴明氏がTPP反対派側でいることだ。

確かに反グローバリズム的考え方から行けば、「対中安全保障が~」などと言っている私のような人間は、根本から間違えているように思えるのでしょう。

2010年にTPPの日本参加の話が出始めた頃、私はTPPに賛成するか反対するか暫く態度を決めかねていた。保守の立場からすると、反対するのは簡単だが、国益という立場から、熟考した。賛成派反対派ともに一長一短があり、当ブログで意見を最初に表明したのは2011年の1月だった。

迷ったが賛成派になった理由は、かつて織田信長が、楽市楽座、関の撤廃は、既得権益にとっては都合が悪いことだが、TPPは国益に寄与すると思い賛成した。

我々日本人は、この一年近く下らない森加計問題に付き合わされた。

特に加計学園問題は、既得権団体である獣医師会の強い反対が新しい獣医学部の新設を送らせてきたことが白日のものに曝された。

私は保守でもTPP賛成の方が正解だとつくづく思った

TPPに反対する人達は、日本獣医師会のような既得権益団体もしくは、気が付かずその人たちのの意見に影響された人達のような気がします。

違いますかな三橋さん?

TPPに反対する人達が口をそろえて言う、日本の健康保険制度・国民皆保険制度が崩壊するという反対論の裏には、大きな既得権益の圧力団体「日本医師会」が見え隠れしているのではないでしょうか?

農作物自由化反対の裏には、強い農家が生まれると存在意義がなくなる農協や

自分の権益(予算)を死守したい農水省の官僚が存在します。

TPP自由化によって既得j権益がなくなる官僚がその反対論の裏には蠢いている。

要するにTPP反対派は日本獣医師会のお仲間というわけで、既得権益を守りたい官僚は、皆あの薄汚い変態ロリコン野郎のラブビーチ前川元事務次官のお友達だ。

TPPのように当初はなにがなんだかわからないものに関して、安易な判断は難しい。ネットは一度反対側に着くと、過去のログが残り、容易に修正が効かなくなる悪い特性がある。三橋氏のTPP反対はその最たるものかもしれない。今更TPP反対を引込めれば、日和見な奴と蔑まれるから、引くに引けないのかもしれない。

私は、リスクも大きいが、TPPが日本を活性化する起爆剤になることにずっと期待していました。

TPPは日本の農業に大打撃だって?そんなことはない、誰だって多少高くとも、日本産のコメを食べるし、こたつでは、オレンジより温州ミカンを食べるだろう。

和食ブームの昨今、野菜だって魚介類だって肉だってなんだって、日本の農産物は高級品として輸出され、重宝される可能性が高い。中国人の富裕層はは日本産の農産物を多少高くとも安全だと有難がって買ってくれている。

もちろん、TPPで問題視される日本産果実などは、さくらんぼ、りんご、メロン、いちごなど、世界は日本のレベルの高い高級フルーツの存在が、有名になりつつあります。TPP発行後、今より高く大量に売れる可能性は高い。

日本産農産物はは高級品として輸出され、高く売れ、その代わり安い外国産が入ってくるだろう。「農林水産業については、『守る農業』から『攻めの農業』に転換すれば、産業として十分にやっていけると思う。まあ、消費者からするとちょっと国産が高嶺の花となってしまうのは寂しいことだが、現在のスーパーを見れば普通に外国産でもOKだろう。国内産と外国産は自然と住み分けられるだろう。

また、コメなどの5項目を重要項目として位置付け、将来にわたって生産が維持できるよう、段階的な撤廃も含めて関税撤廃の対象から除外される。これらの項目が関税撤廃の対象から除外されないと判断した場合、TPPからの脱退すればいいだけだ。

今、世界中に和食が輸出され、日本の食材は世界中の金持ちが高い金を出して買い集めるだろう。TPPだからといって日本の農業は壊滅しないだろう。むしろ明るいと思う。

反対派が引き合いに出す他国政府を訴えれる!(ISD条項)ですが、ISD条項を悪魔の契約のように言ってる人たちがいます。しかし、日本はとっくの昔から26カ国と結んでます。そして訴えられことは今現在0件です。

ISD条項は、急に国の制度、法律を変えて投資していた企業が被害を被った。その場合に一回だけ賠償金を支払ってそれで終了。これがISDの本当の姿です。

そして、外国の企業の進出を妨げない!(ラチェット条項)ですが、これは、ISD条項と同じで、規制強化につながる法改正は原則禁じることを約束する。

自国産業を守るためいきなり外資の出店規制を厳しくするなどの変更ができなくなる。 適用範囲は企業活動に関連する分野にとどまり、食や人命の安全に関わる規制強化は含めないことも決まっています。

国によっては、公共事業など一部の事業を「自国の産業を守るために」外国の会社の参入を禁止している国もあります。ラチェット条約は、そのよう不平等性をなくすためのルールです。

これに関しては、TPP反対派は「日本の健康保険制度」について、「アメリカは日本と違って、国民が入らなけらばならない健康保険制度がないから、民間の保険会社が発達している。そんなアメリカの保険会社が「日本は、国が行う健康保険制度があるから、参入できないじゃないか!」と言ったら、「今の健康保険制度は崩されるんじゃないか!」と未だに言っていますが、はたしてそうでしょうか?

昔のTPP関連のネット記事を見ていくと、そもそも「社会保障」はTPPの交渉対象から外れている、と言う主張に対し、反対派は交渉が終わってみないと最後まで分からない、と言った論調でした。

内閣官房のHPでTPPの全章の目次、全体像をみても、やはり社会保障の章は存在しません。

その国の社会保障制度は、その国が独自に運営しているものであって、TPPによって何ら左右されることがないのが確定しました。

そもそも、TPPの24のワーキンググループには「医療」という分野は含まれていませんでした。

ダイアモンドの記事にも下記のようにあります。

日本のTPP交渉参加による医療への影響を、冷静に分析してきた日本福祉大学学長の二木立氏は、「TPP参加によって、混合診療が全面解禁される可能性は、短期的にはもちろん、中長期的にも起きない」と予測している。・・・(中略)USTRの報告書や国内の状況を冷静に判断すれば、TPPの発効によって、いきなり日本で混合診療の全面解禁が行われる可能性は極めて低い。不安を煽る報道には一定の距離を置いて、我が国の医療の行く末を冷静に考える必要があるのではないだろうか。

国民皆保険制度は崩壊しないように制度を作るか、協定すればいいだけです。

農協はもはや農家を代弁する組織ではなく自己利益のための組織であり、農協やや会社勤めをしながら趣味程度に農家をしている人の代弁者にすぎません。

世界的には第一次産業を守るのは、関税から補助金にする流れですが、助金目的で兼業農家をしている人はこの際本当の趣味程度にしていただいて、本気で農業、漁業をしている人や、新たに農漁業をしたいと思う人に手厚く補助金を補助するべきです。

TPPは確かにイメージとして怖いが、TPPによって日本の農業は良い化学変化し、成功するような気がしてなりません。ゆえに、私はTPPに希望を抱いています。

TPPのデメリットと言えば国産の美味しい農産物が高騰してしまう恐れもあることだが、海外輸入食品にはだいぶ慣れてしまった。

TPPに反対する人達は、いままで米国の強引な農産物市場の開放に悪いイメージに重ねているが、米国がTPPを脱退した今でも、TPPは国際金融資本による陰謀論であるかのごとく信じる人達は多い。TPPがなくともこのままでいけば日本の農業は高齢化でダメになっていく一方です。

米国抜きでTPPを発効して実績を残した後で、米国を迎え入れればよい。

TPPに対し多少不安も減るだろう。反対派に安心してもらう為にも米国抜きでTPPを始めることはとてもいいことのように思う。

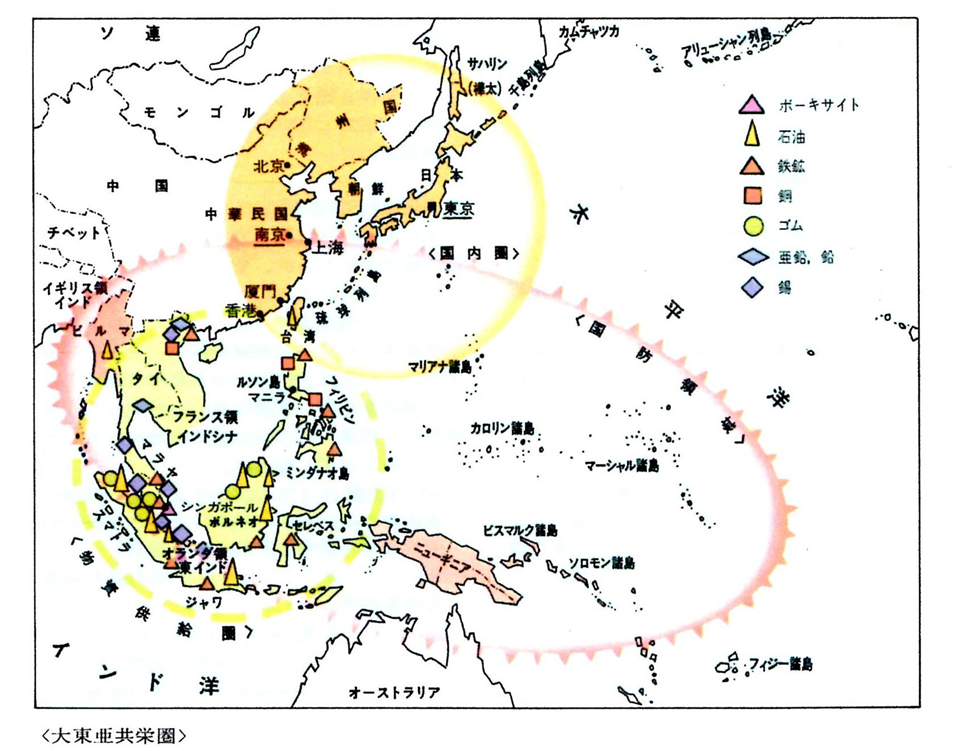

TPPに私が賛成なのは、対中包囲網の側面が強いからだ。

ここ数年、中国と米国が共に世界を支配するG2体制の誕生などと言っている人が居たが、TPPから脱退したトランプ大統領は、米中首脳会談結果に、失望中だ。

中国は一帯一路で世界の支配者を目論んでいるが、米国が単独でこれを対抗できるわけはなく、かといって、中国主導の一帯一路AIIBに相乗りすることはありえない。

となると、どうしても新たな枠組みが必要であるから、TPPは米国にとって、本当は欠かせないつるーであることに気が付いたであろう。

TPPを脱退したトランプ大統領はおそらく後悔していると思う。そこで、安倍首相はインド・太平洋戦略を伝授した。米国も超大国と言え一国で完結することはもはや無理で、どうしても貿易が必要である。

印、日米と協力深化へ インド太平洋戦略で一帯一路に対抗

【産経ニュース】2017.11.10 08:20

トランプ米大統領は10日、ベトナムでのアジア太平洋経済協力会議(APEC)関連会合で、中国の一方的な海洋進出を念頭に安倍晋三首相と共有した「自由で開かれたインド太平洋」に向けた戦略を演説で明らかにする見通しだ。これは、戦略の要であるインドにとっても、歓迎すべき結果であるのは間違いない。インドは領土問題で、中国から軍事的な圧力を受け続け、中国の現代版シルクロード経済圏構想「一帯一路」に公然と異を唱えてきたからだ。民主主義の価値観の下で日米印の協力がいっそう深化しそうだ。

戦略対話に前向き

インド外務省報道官は先月27日の記者会見で、日印米豪4カ国が戦略対話の実現を図ることについて問われ、「わが国の利益を発展させ、立場を促進する問題において、インドは考え方が似た国々と協力するよう開かれている」と応じた。

インド太平洋戦略はそもそも、日印間でも議論されてきた。安倍氏が2007年8月に訪印した際にインド国会で行った「2つの海の交わり」と題した演説で「太平洋とインド洋は、今や自由の海、繁栄の海として、1つのダイナミックな結合をもたらしている」と両国関係の重要性を訴えたことは、今もインド議員の記憶に残っている。

昨年8月にケニアで開かれたアフリカ開発会議(TICADVI)で安倍氏はインド太平洋戦略を表明し、同年11月の安倍氏とモディ印首相の首脳会談では、モディ政権が取り組む東アジア重視政策「アクト・イースト」との相乗効果がうたわれた。

モディ氏は今年5月、アフリカ開発銀行年次総会の開会式で「インドはアフリカ開発を支援するため、米国や日本とともに尽力している。(昨年11月の)東京訪問での安倍首相との詳細にわたる会話が、楽しく思い出される」と述べ、日米とともに一帯一路に対抗していく考えを示唆している。

米長官が勇気づけ

ただインドは、5月に北京で開かれた一帯一路に関する国際協力サミットフォーラムを主要国で自国だけがボイコットしたことで、孤立感を味わった。8月末まで2カ月以上続いた中印軍の対峙(たいじ)問題でも、インド政府筋は「米国からは何の温かい言葉もなかった」と打ち明ける。

こうした中、ティラーソン米国務長官が訪印前の先月18日、米国での講演で、米印両国が地域の安定で協力し、この一帯が「略奪経済」にならないようにすると強調したことは、インドを勇気づけた。中国が、従来インドの勢力圏内とみなされてきたスリランカなどで高金利融資で開発支援し、港の権益を奪うなどしていることを念頭に置いたものと理解されるからだ。

印シンクタンク、カーネギー・インドセンターのC・ラジャ・モハン所長は、現地紙電子版への寄稿で「インドとその協力国は、持続可能な経済基盤開発の可能性を示すことで、小さな国の中国に向き合う交渉力を高めることができ、最終的には中国に略奪的な地経学(戦略)を放棄させ、一帯一路を真の協力的な事業にかえさせることになるかもしれない」と指摘している。(岩田智雄)

もはや中国は政治的に米国を脅かす存在となり、傍若無人な振る舞いにもはや世界中は中国を野放しにしないようにしようと思いだした。

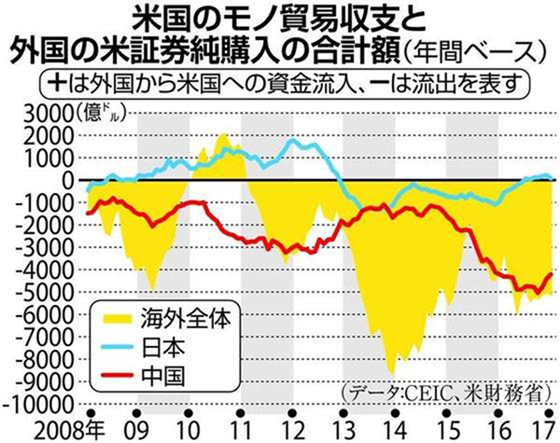

AIIBやBRICs銀行など米国と対立する形で世界の中での金融支配を強めようとしており、強い経済力を武器に世界の金融市場での位置づけの拡大と米国の基軸通貨としての地位を貶めようとしていたわけである。

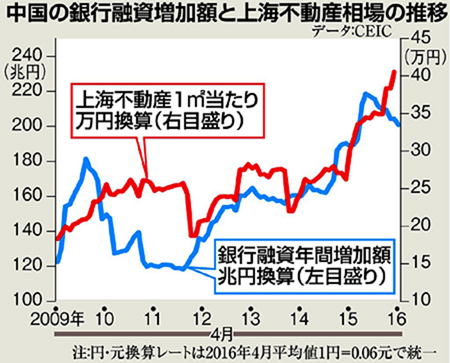

そして、中国バブルが崩壊した・・・。

これが中国の成長が減退期に移行する事を意味し、これまでのような中国の振る舞いが困難になることを意味するわけである。そして、世界の中で力をつけてきた中国を叩くにはもっともよいタイミングであるといえる。

北朝鮮が、核を持持とうとしている今、戦争は核戦争の狭間にに立たされている。北朝鮮のようなカルト国家に核を持たせることは、地球の破壊を意味し、勝者のいない戦争になる可能性が高い。

だからこそ、北朝鮮を制裁する、一番の戦争は経済であり、米国の保つ最大の力がドルによる世界の経済支配なのである。

世界の資源取引の基本はドル建てである。ドルで借りたものはドルで返さなくてはならず、ドルがなければ資源が買えないわけなのだ。そして、そのドルの供給を一手に握っているのが米国であり、ドルは米国の武器なのである。

ところが、大国となり軍事力を持ち始めた中国は米国最大パワーである基軸通貨ドルを侵食しようと目論んでいる。いや私の見立てからするともはや過去形となりつつある。

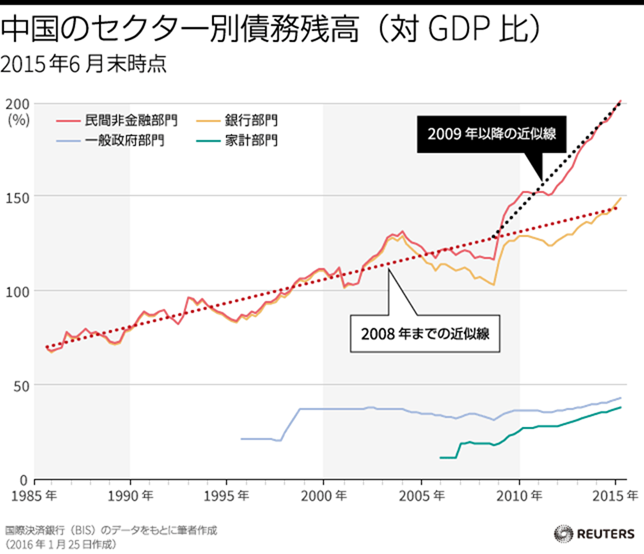

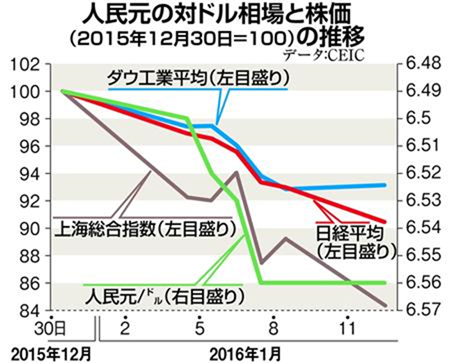

中国は経済はバブルが崩壊し、ハイマンミンスキーモーメント効果が出始め、間もなく、経済崩壊が始まり、国民にも隠せなくなってきている。予想以上のキャピタルフライトが発生し、大規模な介入と為替に対する規制をかけなければ為替を維持できなくなってしまったのであった。

中国の外貨準備は額面上世界一であり、その額は約3.5兆ドル程度である。しかし、そのうち米国債は最大でも1.2兆ドルしかなく、その中に企業の返済用や決済用資金が含まれているため、実際に介入に使える資金がどの程度残っているのかわからない。

そして、トランプ大統領のアジア歴訪で、米中の首脳会談ということになったわけであるが、中国がもはや美味しいビジネスを提供しないことは十分すぎるほどトランプ大統領は理解したと思う。

TPPはオバマの負の遺産ぐらいにしか理解していなかったトランプ大統領であったが、TPPがあれば、安倍首相が提唱したインド太平洋戦略に応用でき、アジアにおける米国の経済支配を強化しようとしていたわけであり、中国抜きのアジア経済圏の構築というのがTPPの一つの側面である。

中国がTPP加盟国とビジネスを行おうとした場合、TPPに規定されたルールを厳守しなくてはならない。また、ルールを厳守しても関税が撤廃されているわけではないので、加盟国よりも悪い条件でビジネスをしなくてはいけなくなるわけである。

特許や知的財産権だけでなく、インフラや法制度にもこれは関係し、これは金と力で中国式のルールを押し付けてきた中国のこれまでのビジネスを否定するものにもなりかねないわけである。トランプ大統領も、ようやくTPP離脱が間違いであったことに気が付きだしたであろう。

トランプ大統領、中国に見切りか 北朝鮮問題に消極的な習主席に「単独で制裁できる」 【NewSphere】Jul 6 2017

北朝鮮問題を巡り、アメリカと中国のせめぎ合いが続いている。トランプ大統領は2日夜、中国の習近平国家主席と電話会談を実施。詳細な内容は明らかにされていないが、ニューヨーク・タイムズ紙(NYT)は、トランプ大統領は「アメリカ単独で北朝鮮を制裁する準備ができている」と習主席に伝え、北朝鮮のミサイル・核開発問題の解決に消極的な中国に圧力をかけたと報じている。北朝鮮は、その直後の4日にICBM(大陸間弾道ミサイル)と見られるミサイルを日本海に向けて発射した。米国抜きで、TPPを開始し、後で米国の我儘を最低限に抑え込むのが日本としては理想だろうと思う。

その一方で、トランプ大統領は、煮え切らない中国に既に見切りをつけているとも見られている。7日にドイツ・ハンブルグで開幕されるG20サミットで、夕食会に安倍晋三首相と韓国のムン・ジェイン大統領を招き、北朝鮮問題について両国に協力を要請すると見られている。一方、中国の劉結一(リウジエイー)国連大使は3日、このまま緊張状態が続けば、北朝鮮は制御不能に陥ると警告。「国連の枠組み以外の単独制裁には反対だ」と、暗にトランプ大統領の動きを牽制した。

◆乗ってこない中国に業を煮やすトランプ大統領

トランプ大統領は、以前からアメリカ単独でも北朝鮮に厳しい制裁を課す方針を口にしてはいるが、これまでのところは、まずは北の後見人的存在である中国が強い影響力を行使することに期待していたようだ。しかし、中国側にこれといった動きがないまま、北朝鮮はミサイルの発射実験を繰り返している。4日に発射されたのは、米本土に到達可能な能力を秘めたICBMだと確認され、米政府はこれまでよりも一層強い非難声明を出した。

これに先立つトランプ大統領と習主席の電話会談について、ホワイトハウスは、トランプ大統領の側から「北朝鮮のミサイル・核開発の脅威が増しているという話題を挙げた」とだけ説明。詳細な内容は明らかにしていない(英ガーディアン紙)。しかし、NYTは、匿名の政府高官の話として、トランプ大統領は、「平壌に単独で圧力をかける準備ができた」と習主席に伝えたと報じている。その直後の休暇明けには、「中国は北朝鮮にヘビーに動き、このナンセンスを永遠に終わらせるかも知れない」と意味深なツイートをしている。

NYTは、「中国が全面的に動かなければ、圧力を与える作戦で金正恩にコース変更させることは難しそうだ」と書く。中国は、圧力よりも外交的解決を目指すとくり返しているが、トランプ大統領は北朝鮮に拘束されていた米国人学生のオットー・ワームビアさんが死亡した事件以降、外交的解決というオプションを完全に捨てたとNYTは見ている。また、アメリカが厳しい態度を示すことにより、中国に重い腰を上げさせるという期待もあったが、NYTに情報をリークした高官によれば、「トランプ大統領はもうそのような幻想は抱いていない」と語っている。

◆米中それぞれの計算違い

米中は、南シナ海問題などで直接的な対決姿勢を見せる一方、北朝鮮問題では、表面的には、協力して解決を目指すという姿勢を4月の米中首脳会談などで示してきた。しかし、そこにボタンの掛け違いがあったようだ。

NYTは、政府関係者やアナリストの見方として、「習主席側はトランプ大統領を満足させるために何をするべきかについて計算違いをした。例えば、北朝鮮からの石炭の輸入など、見えやすい政策をいくつか取れば、トランプを黙らせることができると思っていた」と書く。一方のトランプ大統領は、「首脳会談で熱い握手を交わし、個人的に良好な関係を築いたことで、北朝鮮に圧力をかけることに対する中国の根強い抵抗を克服できるという過大評価をしていた」と分析する。

先月末、アメリカは3月に続いて北朝鮮に協力的な中国企業と個人投資家に制裁を課した。制裁の対象になった丹東銀行は、北朝鮮の不正な取引を支える仲介役を果たしたとされる。制裁は、同行の米国内での活動を一切禁止するというものだ。ムニューシン財務長官は、「北朝鮮への不正な資金供給は全て断ち切る」と語っている。こうした強いシグナルを送ってもなお、対北制裁に動かない状況を見て、トランプ大統領は電話会談で最後のひと押しをしつつも、中国を動かすことをあきらめつつあるようだ。

◆米と距離を置く中韓、安倍首相は対中制裁を賞賛

中国企業へのペナルティに最もポジティブな反応を示したのは、他ならぬ安倍首相だという。「トランプ氏は、北に協力する中国企業にペナルティを与えることを賞賛した安倍晋三氏に、より親近感を抱いた。木曜日のハンブルグのG20で、トランプ氏は安倍首相と韓国のムン・ジェイン新大統領を夕食会に招く」(NYT)という。中国をあきらめ、日韓と連携して事を進める決心をしたのかもしれない。

ただ、韓国との協力も一筋縄ではいかない状況だ。THAADの配備などで北への圧力強化に比較的協力的だったパク・クネ大統領に代わって就任したのは、リベラル派のムン・ジェイン大統領だ。アジア情勢に詳しいユーラシア・グループ代表のイアン・ブレナー氏は、今の韓国の対北姿勢について、「朴槿恵大統領の失脚前の韓国は、北朝鮮問題ではアメリカを支持していたため、中国の重たい制裁に苦しんでいた。しかし、つい最近、リベラルな野党の代表であるムン大統領が当選した。彼は、『私は北朝鮮と話し合いたい』と言っており、太陽政策をとりたがっている。彼は間違いなく、中国との経済関係を再び良くするために、アメリカに対抗するだろう」と語っている(CBS)。

一方、中国の思惑は、国連大使のコメントを通じてうかがうことができる。ガーディアンなどが伝えているところによれば、劉国連大使は3日、国連本部での記者会見で「このまま緊張状態が高まり続ければ、北朝鮮は遅かれ早かれ制御不能になる」と警告。中国が主張する外交チャンネルでの話し合いをすべきだと述べた。これに対し、ガーディアンは「中国は(これまでに)米韓軍事演習の中止と引き換えにミサイル・核開発を凍結するといった提案をしたが、失敗に終わった」と懐疑的だ。劉大使は北朝鮮危機は「かなり非常に、深刻だ」と強い危機感を抱いているが、米中がお互いの立場を超えて協力するのは難しそうだ。

Text by 内村浩介

安倍政権は、TPP11カ国合意を日米自由貿易協定(FTA)交渉入りを防ぐ防波堤にする考えているとみていい。TPPで米国の要望は既に協定に盛り込まれていると主張し、新規のFTA交渉ではなくTPP復帰を促す。ゆえにTPP11ヵ国合意は対米交渉の切り札であり、合意を急いだと考えていい。

もちろん、中国と約束を守れない韓国はTPPから排除します!

1969年

1969年

韓国のロッテグループ裏金疑惑を巡り、重光昭夫(韓国名・辛東彬=シン・ドンビン)会長(61)がソウル中央地検に出頭したことで、捜査は創業者で父の武雄(同・辛格浩=シン・ギョクホ)氏(93)をはじめとするオーナー一家全体に及んだ。韓国メディアは日韓にまたがるグループ経営の主導権を日本人幹部らが握る可能性が出てきたと懸念する声を伝えた。

韓国のロッテグループ裏金疑惑を巡り、重光昭夫(韓国名・辛東彬=シン・ドンビン)会長(61)がソウル中央地検に出頭したことで、捜査は創業者で父の武雄(同・辛格浩=シン・ギョクホ)氏(93)をはじめとするオーナー一家全体に及んだ。韓国メディアは日韓にまたがるグループ経営の主導権を日本人幹部らが握る可能性が出てきたと懸念する声を伝えた。 慰安婦問題で、日韓合意に基づき元慰安婦支援のために韓国でつくられた「和解・癒やし財団」が日本政府に対し、安倍晋三首相名義で被害女性らへの「おわびの手紙」を出すよう要請していることが19日、財団関係者の話で分かった。

慰安婦問題で、日韓合意に基づき元慰安婦支援のために韓国でつくられた「和解・癒やし財団」が日本政府に対し、安倍晋三首相名義で被害女性らへの「おわびの手紙」を出すよう要請していることが19日、財団関係者の話で分かった。