2030年代に「ミニ氷河期」 新モデルで太陽活動が現在の60%まで低下と予測 【NEWSALT】2015年7月18日

英国ノーサンブリア大学のヴァレンティナ・ジャルコヴァ教授らは、太陽活動の新しいモデルを作り、2030年代に太陽活動が現在の60%まで低下し、「ミニ氷河期」になると予測した。英国ウェールズ州ランディドノーで開催された、王立天文学会の国立天文学会議で9日に発表された。マウンダー極小期には、世界的に気候が寒冷化して農作物の不作が続き、大規模な飢饉が各地で発生した。

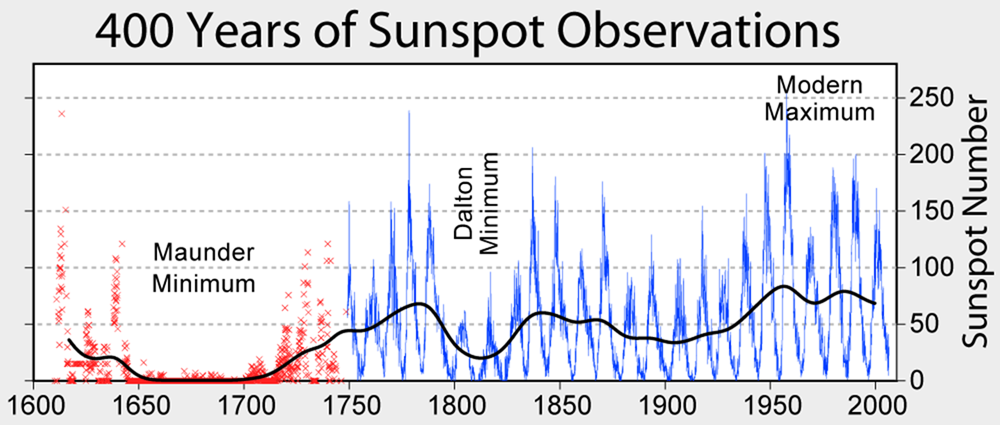

太陽の黒点の数を調べることで、太陽活動が10~12年ほどで周期的に変化することが発見されたのは1843年。ガリレオ・ガリレイが1745年に黒点を観測した後、次の太陽活動周期の始まりを告げる黒点が現れた1755年から始まった周期を第1太陽周期として、2008年12月から現在は第24太陽周期にあたる。すべての周期の長さが少しずつ異なっており、太陽活動の従来モデルではこの変動を説明できなかった。ジャルコヴァ教授は、「太陽の内部にある2つの異なる層に由来するペアで現れる磁気波成分を見つけました。これらの周波数はわずかに異なっていますが、どちらも約11年周期です。両方の波を組み合わせた新しいモデルを考え、現在の太陽活動周期の実際のデータと比較したところ、新しいモデルでの予測が97%の精度を示すとわかりました」と述べた。

このモデルでは、第25太陽周期に波のペアが次第に相殺するようになり、2030年代に当たる第26太陽周期には、太陽活動の有意な減少が引き起こされる。これは1645年から1715年に生じた「マウンダー極小期」と呼ばれるミニ氷河期と同様な状況になると予想している。

370年前のマウンダー極小期には、世界的に気候が寒冷化して農作物の不作が続き、大規模な飢饉が各地で発生した。また1665年にはロンドンでペストが大流行し、1669年にはイタリアのエトナ火山の噴火も起こった。日本では1703年に関東地方で元禄地震、1707年には南海トラフ連動型の宝永地震、その49日後に富士山が宝永大噴火を起こすなど、災害と飢饉が続いた。

15年後に向けて、私たちはいま何を備えるべきだろうか。限られた時間を有効に用いることができるよう、各自がよく考えなくてはなるまい。

欧州大陸、イギリスでは一般に「17世紀の危機」と呼ばれる時期だった。

「気温の低下」→「農作物の不作」→「飢きん」→「人口の移動」→「疫病の流行」→「社会不安」→「既存体制の崩壊」。だが、そこで石炭と蒸気機関による産業革命が起きたのだ!

「気温の低下」→「農作物の不作」→「飢きん」→「人口の移動」→「疫病の流行」→「社会不安」→「既存体制の崩壊」。だが、そこで石炭と蒸気機関による産業革命が起きたのだ!

あと5〜10年で地球は極寒に? 最新の太陽研究が予測

【WIRED NEWS】2015.7.14 TUE

太陽の活動周期に関する新しい数学モデルによると、17世紀に起きたマウンダー極小期と「小氷期(ミニ氷河期)」が、あと15年ほどで再び訪れる可能性があるという。

TEXT BY JAMES TEMPERTON

TRANSLATION BY MAYUMI HIRAI,HIROKO GOHARA/GALILEO

WIRED NEWS (UK)Photo: A group of people skating on a local rink from Shutterstock

地球は2030年代に 「小氷期」(ミニ氷河期、Little Ice Age, LIA)に入る可能性があるらしい。

この予測は、英国のノーザンブリア大学が開発した、太陽の活動周期の新しい数学モデルが示したものだ。この計算によると、2030年代には太陽活動が60パーセント低下し、地球の温度が急激に低下するという。

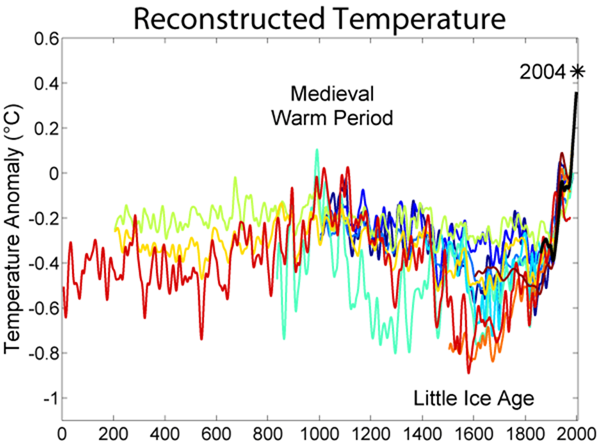

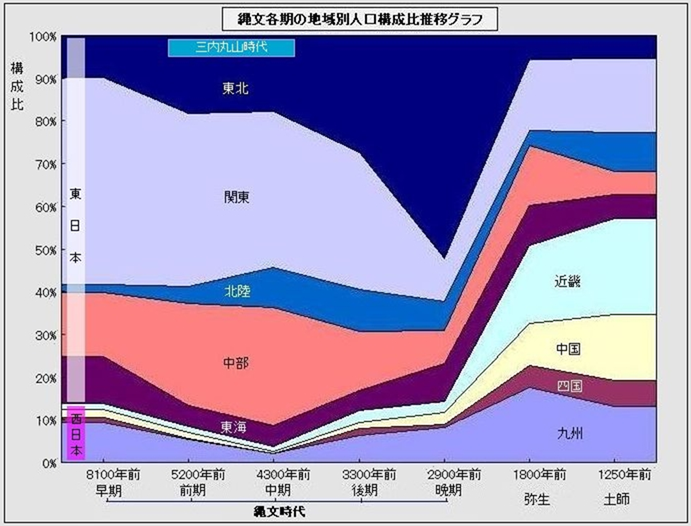

小氷期とは14世紀ころから19世紀半ばにかけて続いた寒冷な期間のことだ。火山噴火などの影響もあると考えられているが、最も厳しい寒さが続いた期間は、太陽の黒点の数が著しく減少した、1645〜1715年の「マウンダー極小期」と一致している。グラフは、太陽黒点数の400年間の歴史を示している。マウンダー極小期中の30年間に、観測された黒点数は約50。通常であれば4万~5万個程度が観測される。キャプションはWikipedia

マウンダー極小期は、太陽内部の深い場所にある流体の対流によって起きると考えられていたが、新しい研究では、第2の力がはたらいている可能性が示唆されている。太陽内部にある異なる層を伝わる2つの波が、太陽活動を支配するというのだ。この2つの波の同期がずれたときに、地球の気温が低下する。

これらの波はいずれも11年周期で動いており、太陽の北半球と南半球の間で変動する。2つの波が同期している間は、黒点のような太陽活動が活発になり、同期がずれると活動が低調になる。

研究のリーダーを務めたノーザンブリア大学のヴァレンティーナ・ジャルコヴァ教授(数学)によると、現在の太陽活動についての予測を実際のデータと比較したところ、精度は97パーセントに上ることがわかったという。この発見は、英国ウェールズ地方のランディドノで開催された「全英天文学会議2015」で発表された。

ジャルコヴァ教授のチームでは、1976年から2008年までの太陽活動のデータを使って自分たちの理論を試してみた。理論が一致することが明らかになると、次はそのモデルを使って、今後の太陽の活動周期中に2つの波の動きがそれぞれどのようになるかを予測した。

「370年に一度」の凍り付くような気温に?1991年8月から2001年9月までの太陽活動をとらえた合成写真。Photo: Yohkoh/ISAS/Lockheed-Martin/NAOJ/U. Tokyo/NASA

それによると、2022年にピークを迎える第25周期までは、2つの波がお互いを相殺する傾向が次第に強まるという。2030年から2040年にかけての第26周期に入ると、2つの波の同期が完全にずれ、太陽活動が「大幅に低下」するという。

「第26周期では、2つの波が完全に鏡のような動きになります。ピークの時期は同じですが、それぞれ太陽の反対側の半球内で発生します。この相互作用は阻害 的、つまりお互いをほとんど打ち消してしまいます。これによって、『マウンダー極小期』の特性が生じることになると予想しています」と、ジャルコヴァ教授は述べている。

さらに研究が必要なことはもちろんだが、仮にジャルコヴァ教授の予想が正しければ、370年間にわたって人類が経験することのなかったような、凍りつくような気温に戻ることになる。この期間中はテムズ川が凍結し、冬には「フロストフェア」(氷上縁日)が定期的に開催され、川の上で露店やアイススケートをする人々の姿が普通に見られた。

記録によると、1683年から1684年にかけての冬には、テムズ川が2カ月間、28cmの厚さの氷で凍結したという。氷は英国、フランス、ベルギー、オランダなどの沿岸沖数kmまで広がり、交易や漁業に打撃を与えたと伝えられている。 ※ 小氷期はほぼ14世紀半ばから19世紀半ばとされるが、影響のあった地域でみられた平均気温の低下は、おおむね摂氏1度未満だったと考えられている(日本語版記事)。以下は、過去2000年の温度変化(複数のデータを同時に表示したもの)。

11年周期の太陽活動は、太陽深部の対流層によって生じるダイナモ効果で説明されるが、 ジャルコバ教授らの最近の研究によると、表層の対流で生じる第二のダイナモ効果も影響している。

2030~2040年の第26太陽周期では、二つの対流による磁気の波が相殺しあうことによって、 太陽活動が極端に低下すると予測されている。この結果、地球はミニ氷河期に入る。

この現象は過去にも起こったと考えられている。

1645年から1715年にかけて、太陽活動が低下した「マウンダー極小期」と呼ばれる時期があり、 ロンドンではテムズ川の水が氷結したと記録されている。

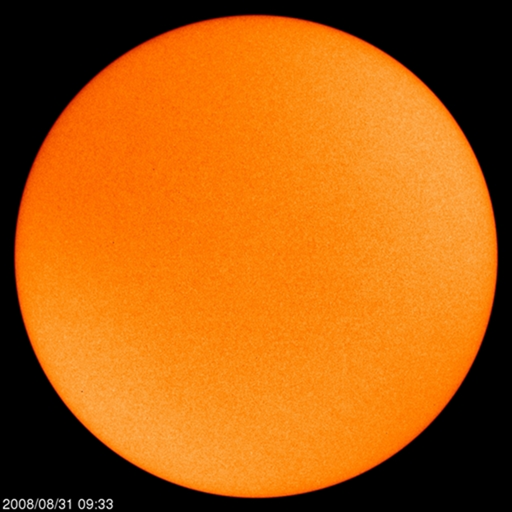

太陽の黒点が2008年8月約100年ぶりにゼロになった時の写真。

太陽の黒点のデータは1749年からずっと集められており、前回、同じように黒点が全くなくなったのは1913年の6月。黒点が多いというのは丁度お湯が沸騰しているように太陽が活発に活動している事であり、反対に黒点が一つもないと言う事は活動が低下している事を意味する。

2005年にアメリカ国立太陽天文台(National Solar Observatory)の二人の学者が太陽の磁気変化を観測した結果、「今後10年以内に黒点の数はゼロになる」と予測した論文を発表し大論争を巻き起こした。

当時、温暖化問題が深刻化しつつあった時期だけに容易に受け入れられなかったのだが、最近太陽活動低下の方が主流となってきた。

TSI(太陽の放射束密度の合計)に対する太陽黒点の影響は無視できるが、太陽の磁気圏の減少は地球の雲の編成に影響し、気候にも影響を与えると報告している。この理論は、もともと、物理学者であるHenrik Svensmark氏が提案したもので、2007年にSvensmark氏が行った「SKY」という実験によると、銀河宇宙線が雲成長を促進する分子クラスターの化成を増加させることを証明した、としています。

さらに、フィンランドのオウル大学の太陽物理学者Ilya Usoskin氏によると、宇宙線と地球上の雲量の間には相関性があり、「より多くの放射線はより多くの雲と等しい」そうです。

人類の活動におけるCO2増加による温暖化は 太陽自身の活動の低下はの前には吹っ飛んでしまう。

さらに、フィンランドのオウル大学の太陽物理学者Ilya Usoskin氏によると、宇宙線と地球上の雲量の間には相関性があり、「より多くの放射線はより多くの雲と等しい」そうです。

人類の活動におけるCO2増加による温暖化は 太陽自身の活動の低下はの前には吹っ飛んでしまう。

2030年から約10年間この状態が続く可能性がある。 このまま太陽の活動が低下してゆき 氷河期が来るのだろうか?過去の人類の歴史からすれば小氷期は来て当然かもしれません。

①『気候で読み解く日本の歴史 副題:異常気象との攻防1400年 田家康/著(日本経済新聞出版社]』を読む その1 2013/9/28(土) 午後 10:27

②『気候で読み解く日本の歴史 副題:異常気象との攻防1400年 田家康/著(日本経済新聞出版社]』を読む その2 2013/9/29(日) 午前 11:02

このブログを書き出した2008年頃から太陽活動が変調しはじめたことに気がつきだした。地球は今は温暖化しているが、太陽活動が弱くなれば寒冷化するのは必至、

私が生きているうちに小氷期に突入するとは・・・・

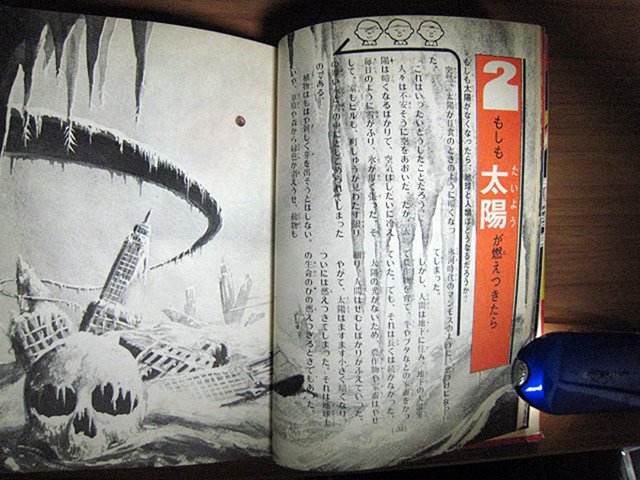

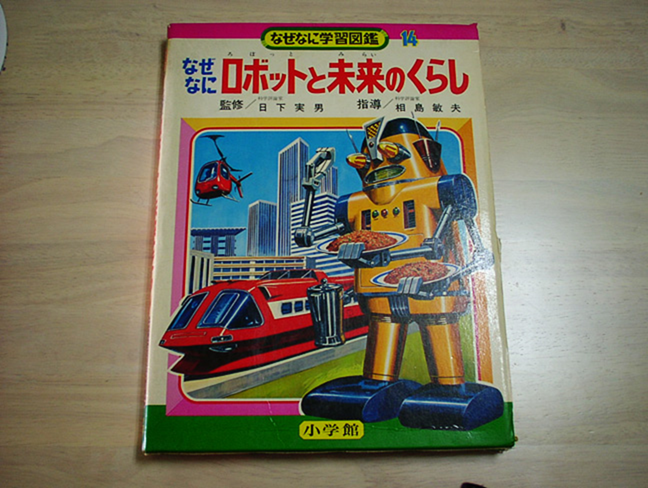

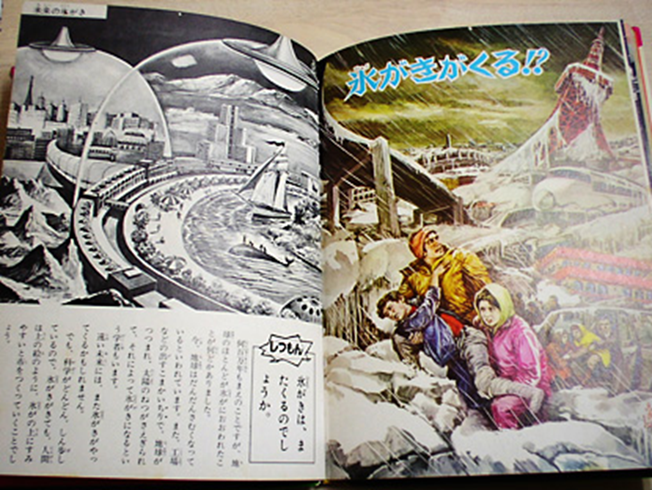

1970年大阪万博で薔薇色の未来で持ち上げられていた我々世代にとって、1973年暗く不安な未来に突き落とされた。私は小学5年生であったが、「日本列島沈没」が大ベストセラーとなり第四次中東戦争で、石油の値段が3倍になったオイルショックによるインフレ、狂乱物価といった社会不安が広がった。ユリゲラーによる超能力ブーム、ノストラダムスの大予言などの終末論が流行りだした。私の世代の方ならおそらく学級文庫か学校図書には「もしもの世界」と小学館のなぜなに学習図鑑「ロボットと未来のくらし」がかならずあったと思います。40代後半以上の方なら一度は見たことがあるのではないだろうか?「ロボットと未来のくらし」の後ろの方で「氷河期がくる」という暗い未来に我々世代は当初氷河期が来るかもしれないと恐れおののいた記憶があった。

1970年大阪万博で薔薇色の未来で持ち上げられていた我々世代にとって、1973年暗く不安な未来に突き落とされた。私は小学5年生であったが、「日本列島沈没」が大ベストセラーとなり第四次中東戦争で、石油の値段が3倍になったオイルショックによるインフレ、狂乱物価といった社会不安が広がった。ユリゲラーによる超能力ブーム、ノストラダムスの大予言などの終末論が流行りだした。私の世代の方ならおそらく学級文庫か学校図書には「もしもの世界」と小学館のなぜなに学習図鑑「ロボットと未来のくらし」がかならずあったと思います。40代後半以上の方なら一度は見たことがあるのではないだろうか?「ロボットと未来のくらし」の後ろの方で「氷河期がくる」という暗い未来に我々世代は当初氷河期が来るかもしれないと恐れおののいた記憶があった。

同時に温室効果による地球温暖化の話も載っていて小学生なりに矛盾したいいかげんで矛盾した2説は、結局ちょうどよくなるのかもと勝手に楽観視していました。

映画「デイ・アフター・トモロウ」のような急速な寒冷化は来ないだろうが、マウンダー極小期(1645年~1715年)ダルトン極小期(1790年〜1830年)が再来すると言うのだが・・・・もし2030年代にマウンダー極小期のような小氷期に突入厳冬、冷夏が続くと考えた場合に一番問題になるのは農業です。不作や飢饉が起これば農作物が高騰し、社会不安は増大します。それに伴い衛生状態が悪化すれば貧困層を中心に疫病の流行も考えられます。

そこで、江戸の4大飢饉は小氷期だったのかと思って調べた・・・・

ところが、面白いことに江戸の4大飢饉は小氷期ではなかった!

寛永の大飢饉 寛永19年(1642年)~寛永20年(1643年)

被害の中心地:全国(特に東日本日本海側の被害が大)

原因:全国的な異常気象(大雨、洪水、旱魃、霜、虫害)

享保の大飢饉 享保17年(1732年)

被害の中心地:中国・四国・九州地方の西日本各地、特に瀬戸内海沿岸一帯

原因:冷夏と虫害

天明の大飢饉 天明2年(1782年)~天明7年(1787年) 被害の中心地:全国(特に東北地方) 原因:浅間山、アイスランドのラキ火山等の噴火とエルニーニョ現象による冷害

天保の大飢饉 天保4年(1833年)~天保10年(1839年) 被害の中心地:全国(特に東北、陸奥国・出羽国)原因:大雨、洪水と、それに伴う冷夏(稲刈りの時期に雪が降ったという記録がある

ただ、マウンダー極小期 期間中1707年12月16日(宝永4年)旧暦 11月23日 富士山で宝永大噴火が起きた。大量のスコリアと火山灰を噴出。この噴火は日本最大級の地震である宝永地震の49日後に始まり、江戸市中まで大量の火山灰を降下させる等特徴的な噴火であった。

一方世界では

1648年–1660年 - 大洪水時代のポーランドで、戦争、飢饉及びペストによって、人口の3分の1が失われた。

1670年代及び1680年代 - スペインでペストと飢饉。

1690年代 - スコットランド全域で飢饉。人口の15%が失われた。

1693年–1694年 - フランスで飢饉。2億人が死亡。

1696年–1697年 - フィンランドで飢饉。人口の3分の1が失われた

やはり小氷期は深刻な飢饉をもたらしていた。

飢饉と同時にペストが大流行した

・1648年-1660年 ポーランドで(上記より)

・1670年代および1680年代 スペインで(上記より)

1665年にはロンドンで流行し、およそ7万人が亡くなった。

フランスでは1720年にマルセイユで大流行

そして、ボヘミアにおけるプロテスタントの反乱をきっかけに30年戦争が勃発勃発し、神聖ローマ帝国を舞台として、1618年から1648年に戦われた。1641年から1649年にかけてイングランド・スコットランド・アイルランドでピューリタン革命起きた。

内戦・革命を含め17世紀中、小規模のものも含めて戦争のなかった時期はわずか4年しかなかったとされる。

70億を超える地球の人口では世界的飢餓が発生する可能性を否定できない。港湾の凍結などは漁業や流通など、高緯度地域を中心に地域経済に打撃を与えるだろうし、海水温の変化が海中の生態系にも影響を与える可能性があります。太陽光発電は使い物にならず、暖房のための石油やガスなどの燃料の高騰も起こるでしょう。降雪や凍結が増えることになればインフラの再整備などが必要となり、さらなる経済的な圧迫が起きる可能性が高い。

現代文明は17,8世紀よりはるかに進んでいますが、70億という膨大な人口を有する上に、貧富の格差や頻発する紛争などの社会不安の要素を抱え込んでいることも事実。寒冷化のもたらす小さな影響が大きな社会変動のきっかけとなる可能性も否定できない。

これから起こるのは地球温暖化なのか、それとも地球寒冷化なのか、まだまだ人類には見極められていません。

人為的な温暖化と太陽活動の衰微による寒冷化の関係は初めて人類が体験することになる。まだまだ分からない・・・一概に悲観すべきではない。