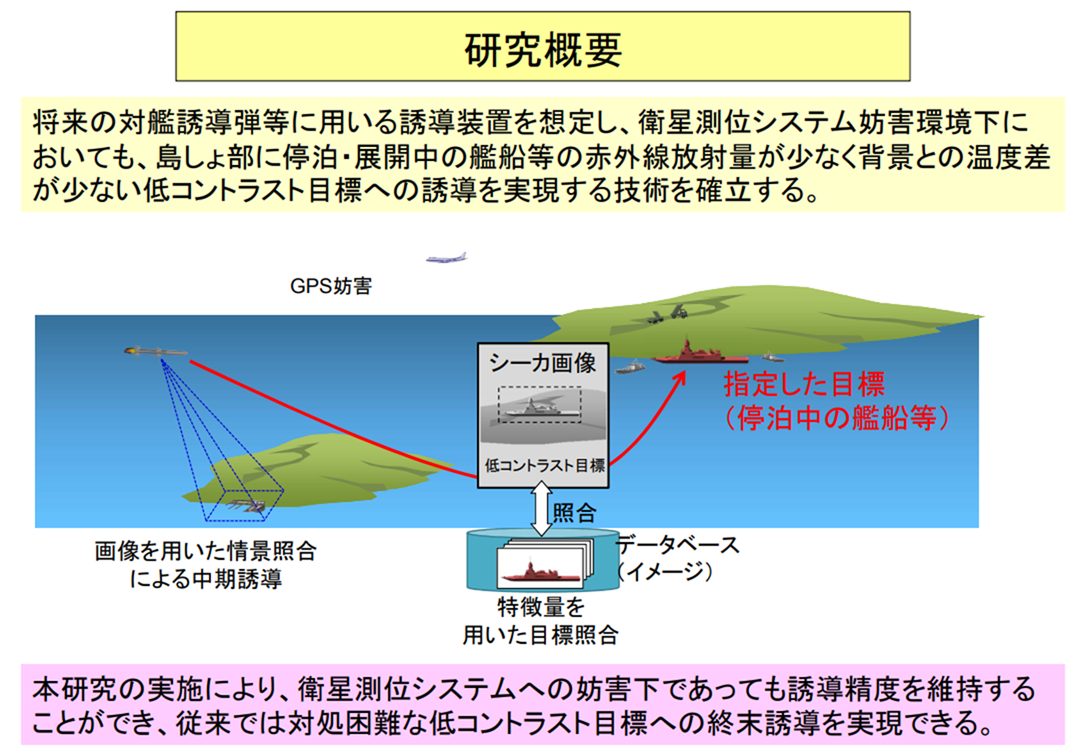

電子攻撃機の導入検討 政府、電磁波で通信網無力化

【日本経済新聞 電子版】2018/1/1 2:00

政府は電磁波を使って敵の防空網や指揮通信システムを無力化する電子戦用の攻撃機を導入する検討に入った。米ボーイング社の「EA18G」などを候補とし、2018年末に改定する中期防衛力整備計画(中期防)に盛りこむ方向だ。地上の標的も狙えるため、敵基地攻撃能力の保有を巡る議論にも発展しそうだ。

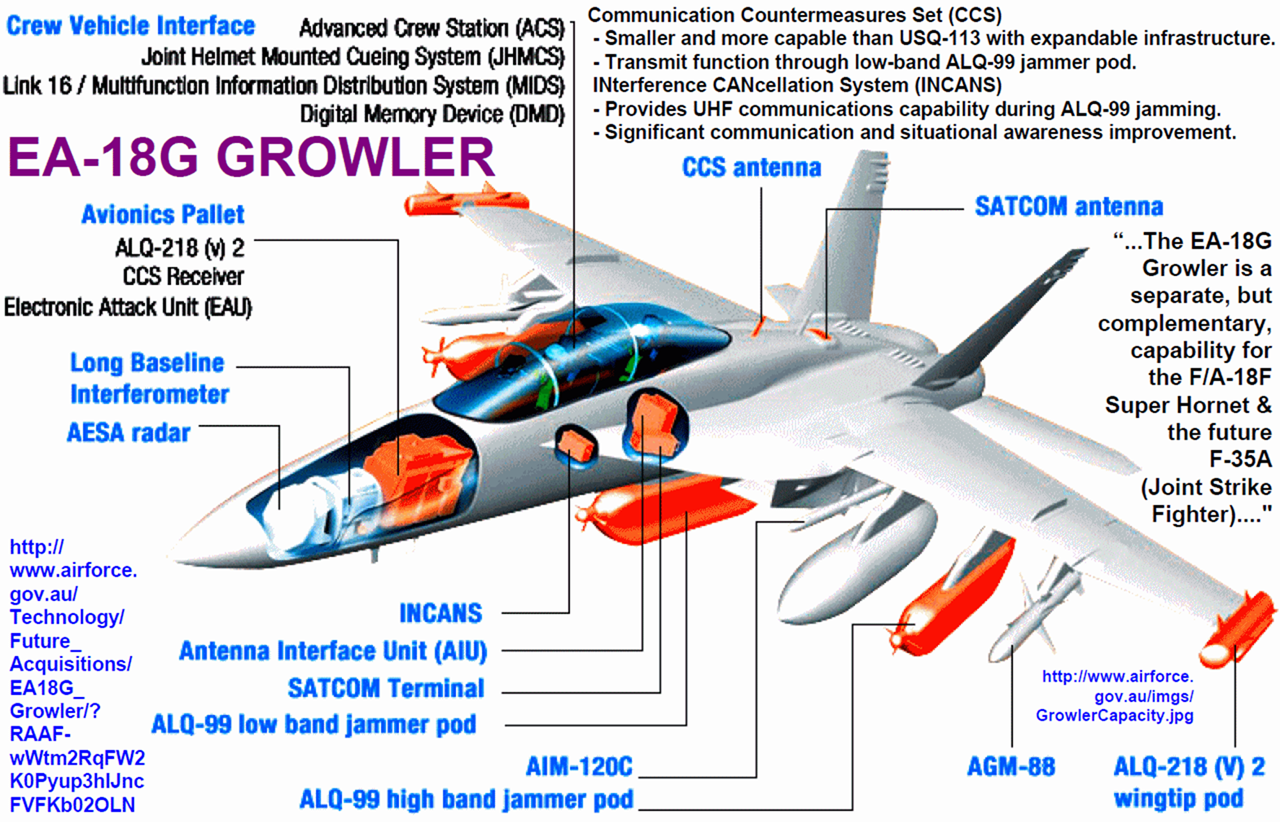

EA18Gなどの電子戦機は敵の通信網を攻撃する=米ボーイング提供

電子攻撃機は大量の電磁波を送り込み、敵の通信網やレーダーを機能不全にする。日本周辺では中国軍が電子戦などを担当する「戦略支援部隊」を新設し、電子攻撃機の配備を進めている。日本も中国軍の航空機や艦船が日本周辺に展開するのを阻む「接近阻止・領域拒否(A2AD)」戦略の一環に活用し、防衛能力を高める。

現在、防衛省は電波情報を集める測定機や訓練機をもつが、攻撃機は保有していない。EA18G(通称グラウラー)は大量の電波を発射する装置をもち敵のレーダーを壊すミサイルも備える。

防衛装備庁によると電子攻撃機の射程は数百キロメートル。政府は敵基地攻撃能力は米国に依存しているとの立場だが、電子攻撃機を保有すれば核・ミサイル開発を加速させる北朝鮮のミサイル基地やレーダー施設を公海上から攻撃するのも可能になる。19~23年度の次期中期防に明記し、5年間で数機の調達をめざす。

政府が目指す電子攻撃機の導入は2019年度からの次期中期防衛力整備計画(中期防)の焦点の一つになりそうだ。政府内ではこうした敵基地攻撃に使える防衛装備品を拡充させる構想が広がっている。日本が掲げてきた「専守防衛」をどこで線引きするかが問われる。

政府は18年度、ノルウェー製の巡航ミサイル「JSM」を取得する。射程は約500キロメートルで公海上から北朝鮮のミサイル基地などを攻撃できる。防衛省は巡航ミサイルの国産化に向けた研究も始める。

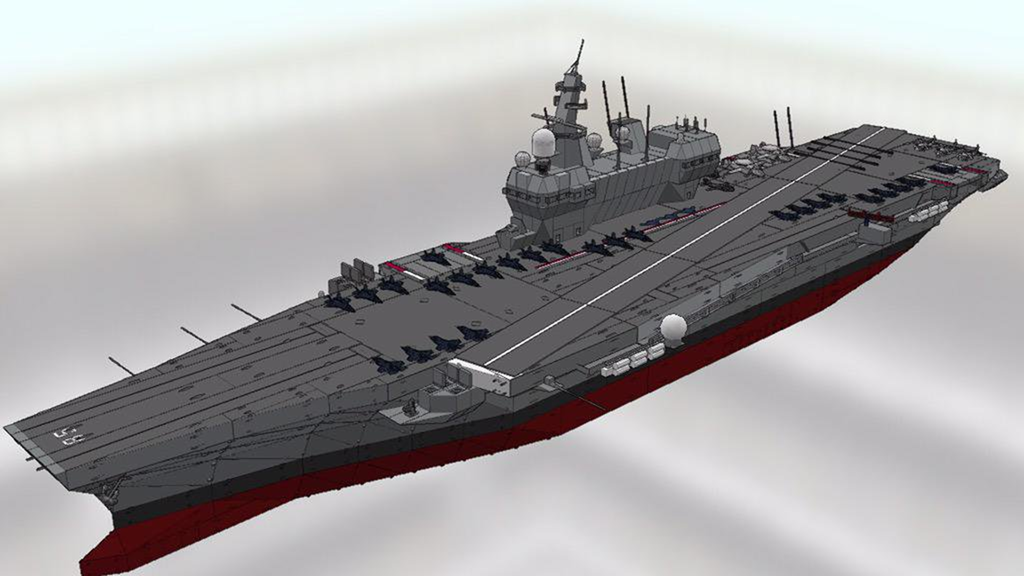

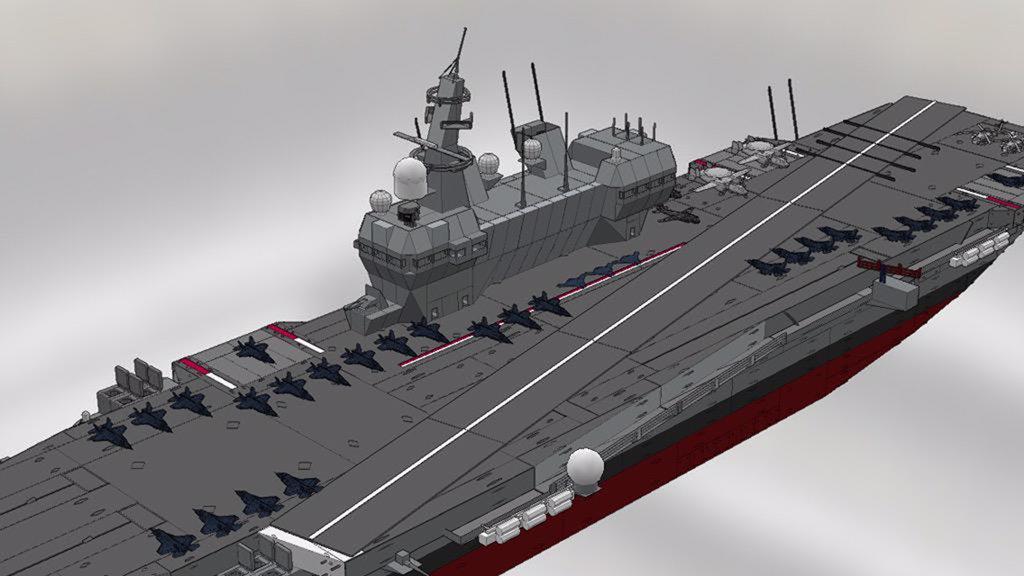

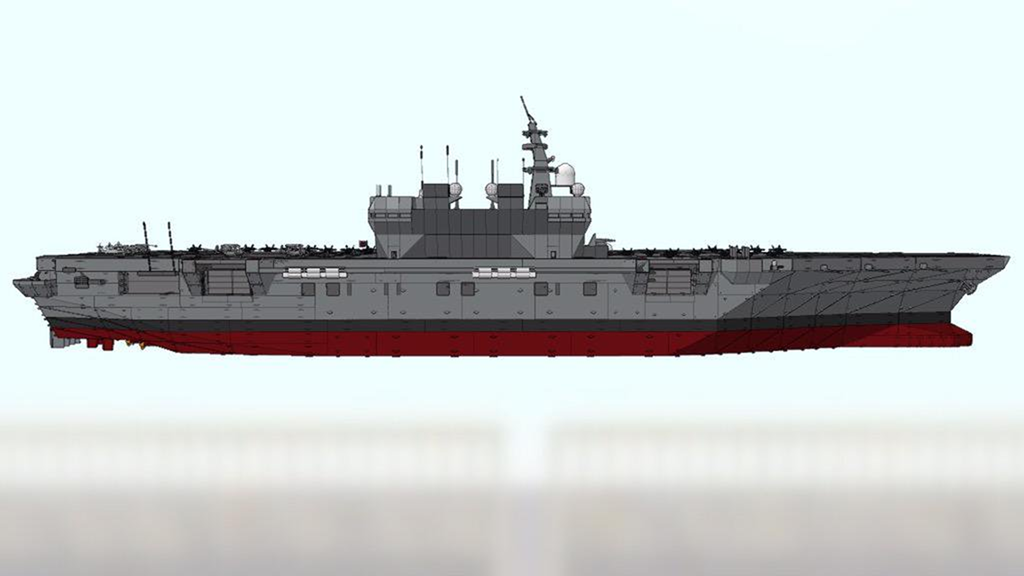

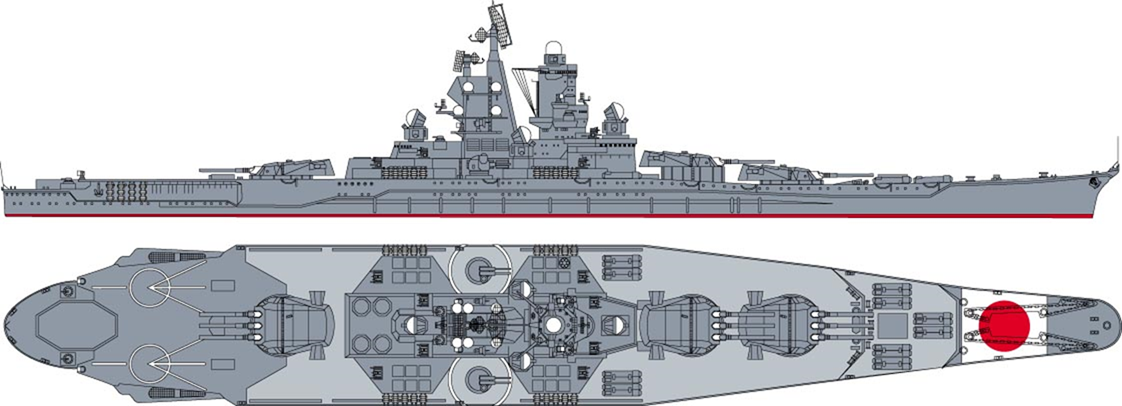

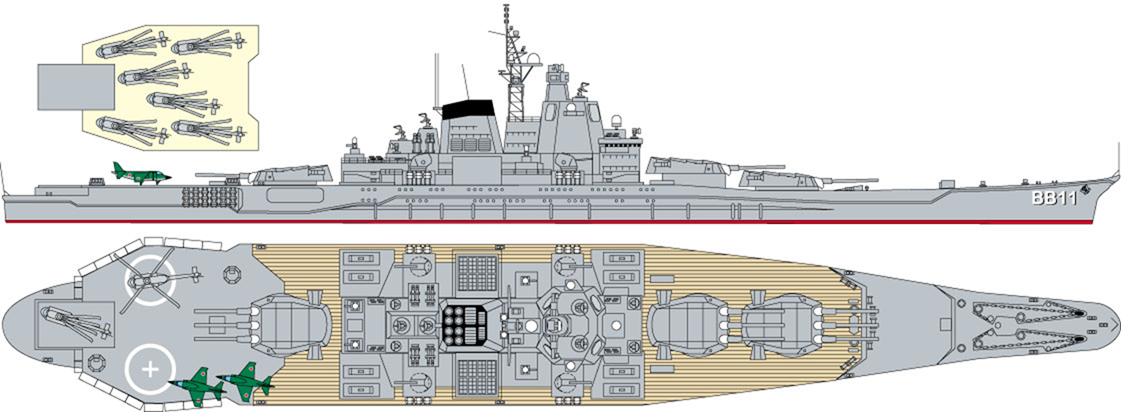

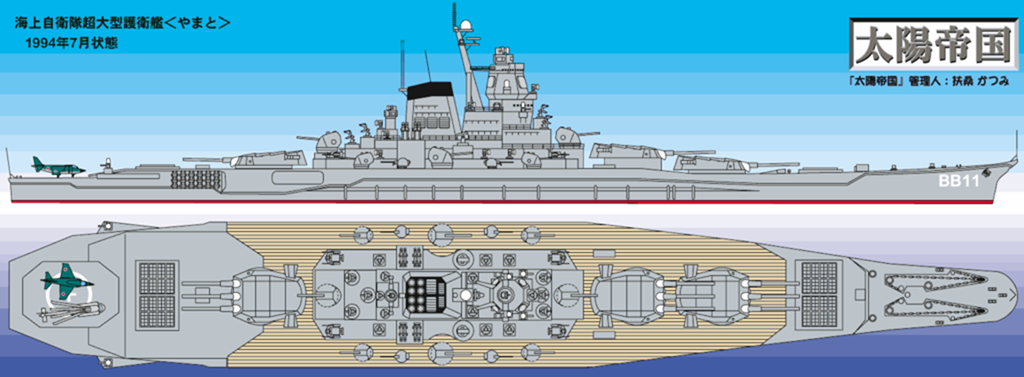

防衛省には海上自衛隊の護衛艦「いずも」を改修する構想も浮かぶ。戦闘機が離着陸できるよう甲板に傾斜をつけ、事実上の空母として運用する。空母搭載用に、短距離の滑走で離陸できる最新鋭ステルス戦闘機「F35B」の導入案もある。

電子攻撃機、巡航ミサイル、空母……。射程や攻撃範囲だけみれば、いずれも敵基地攻撃に応用できる装備品だ。だが、防衛省幹部は「あくまでも日本防衛のためだ」と強調し、専守防衛の範囲内との立場を崩さない。

専守防衛の下で認められない装備品について、小野寺五典防衛相は「相手国の壊滅的破壊のみに用いられる攻撃的兵器だ」と述べるにとどめる。政府が専守防衛と敵基地攻撃の境界線を明確にしなければ、高い攻撃能力をもつ装備品の導入がなし崩しに進みかねない。

小野寺五典防衛相は12月8日、最新鋭ステルス戦闘機F-35Aに搭載できる射程距離900キロメートル程度の長距離ミサイルの導入を推進すると公式発表した。

また最近では、日本の防衛省がヘリ搭載護衛艦“いずも”を軽航空母艦に改造し、艦載機としてF-35Bの導入推進を検討するという日本のマスコミ報道が相次いだ。

敵基地攻撃能力については米国に依存するというのが日本の基本方針だが、北朝鮮の核兵器保有という現実に対応する為、敵基地攻撃能力保有に向かっている。

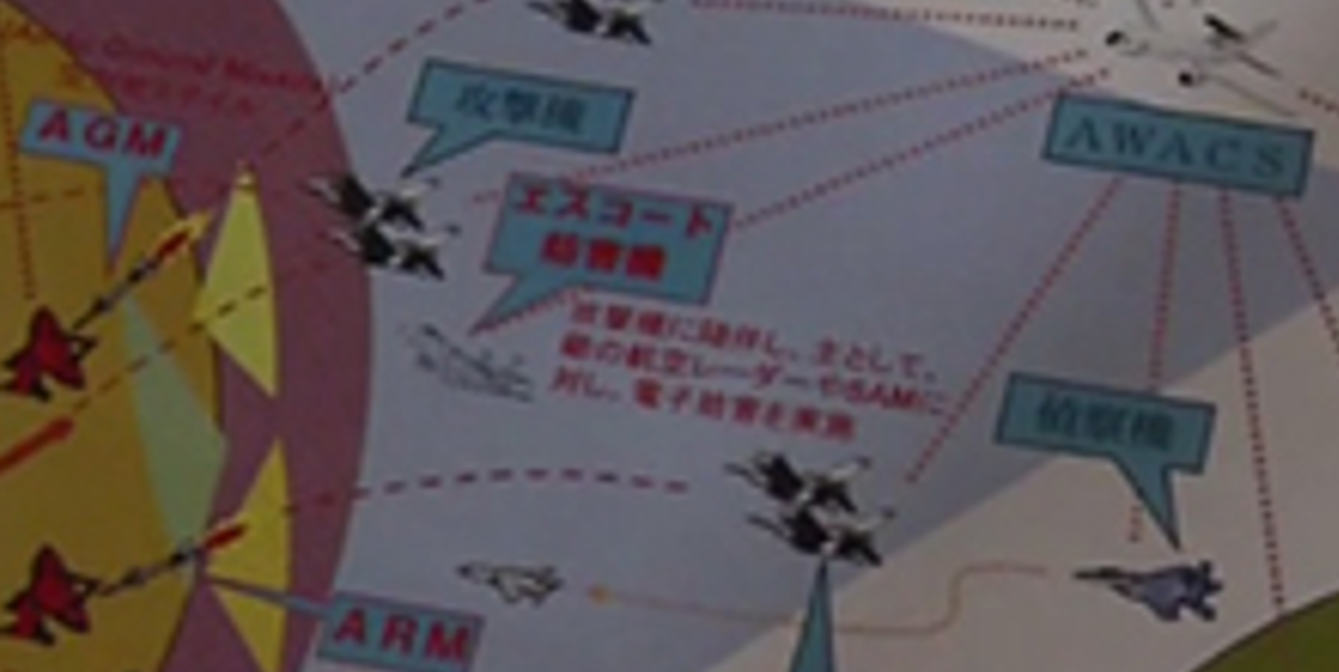

EA-18Gグラウラー電子戦機導入に関しては、いずも空母化、F-35B導入同様に怪しい情報である。特に>EA18G(通称グラウラー)は大量の電波を発射する装置をもち・・・今回導入しようする電子戦機は、単なる電子戦機ではなく、敵国上空まで侵入し、EA-18Gグラウラーからしてエスコートジャマーであり、最終的にEMP(電磁パルス)攻撃を仕掛けようと言うのか?

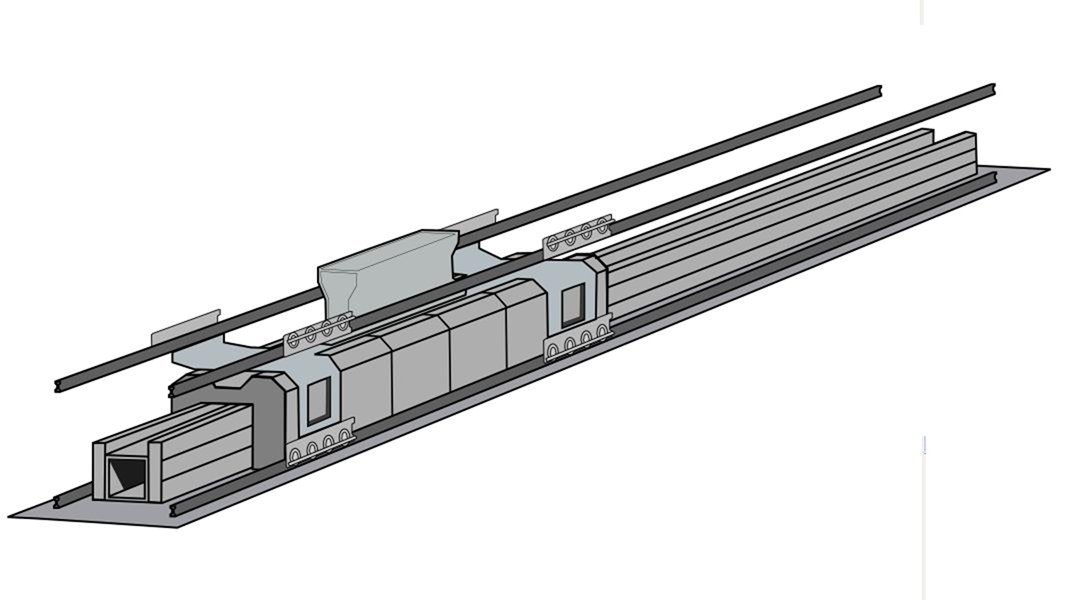

▽拡大

最近、自衛隊に関して怪しい情報が飛び交っている。

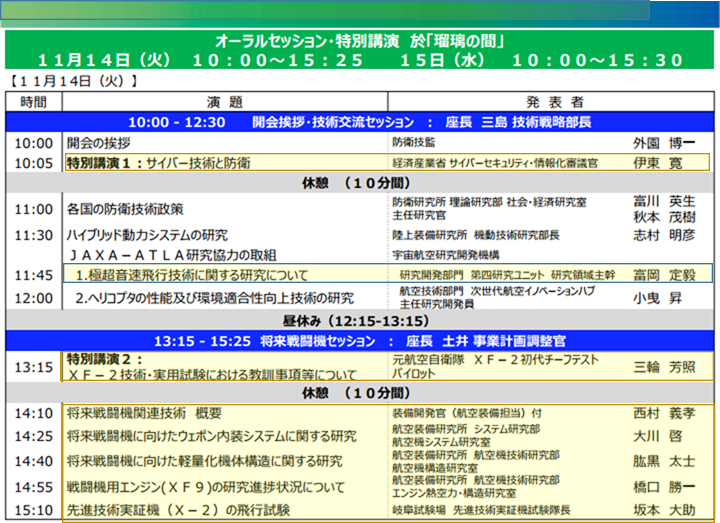

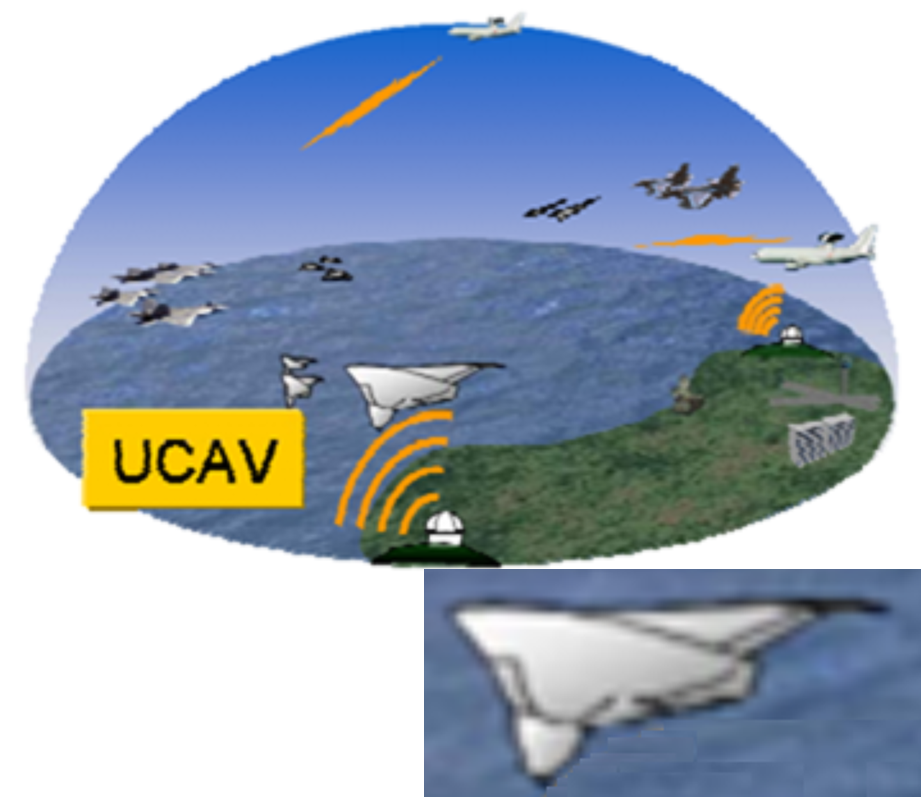

極秘 川崎重工製 国産無人戦闘機(UCAV) 2017/10/12(木) 午前 1:20

F-35B戦闘機搭載護衛艦「いずも」型 2017/12/26(火) 午後 9:00

なんでもありになってきた、限られた5兆円の防衛予算から考えて、さすがに欲張り過ぎだろう。

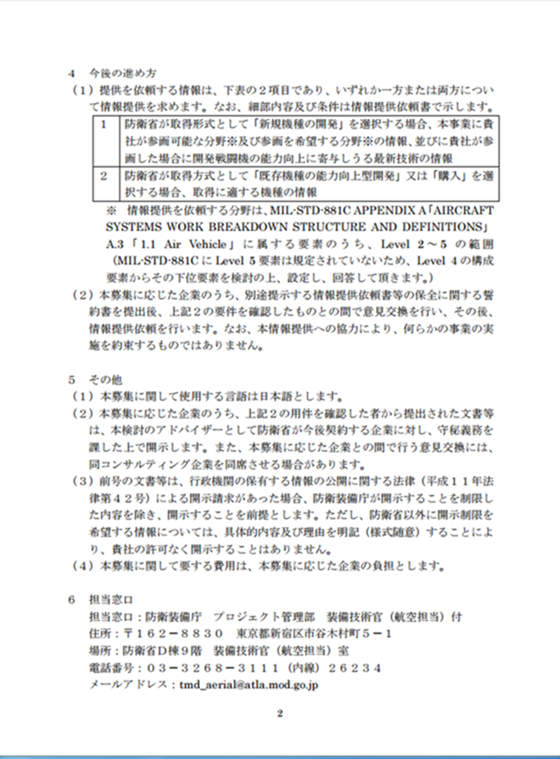

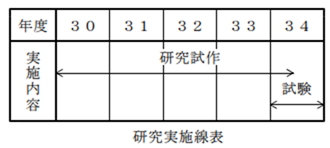

H30年度予算において (9/64)

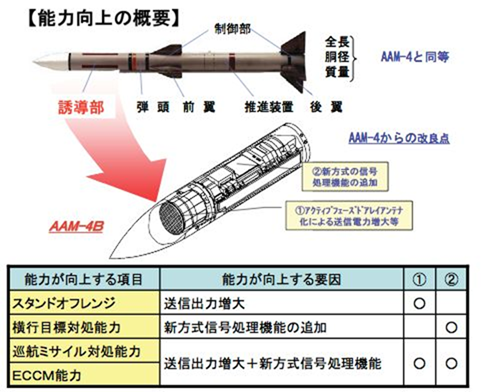

○ 早期警戒管制機(E-767)の能力向上(1機:84億円)

現有のE-767の警戒監視能力の向上のため、中央計算装置の

換装及び電子戦支援装置の搭載等に必要な機体改修を実施

E-767に電子戦支援装置の搭載する予算を要求している。

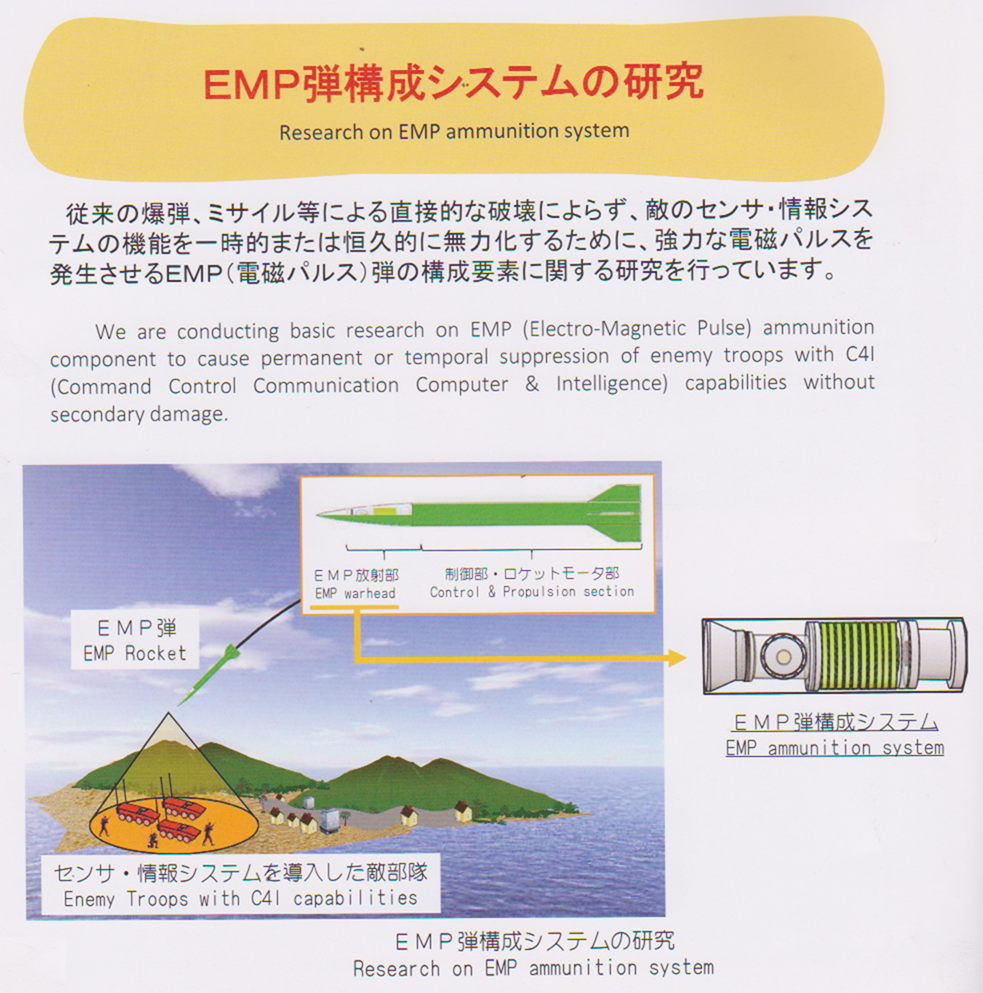

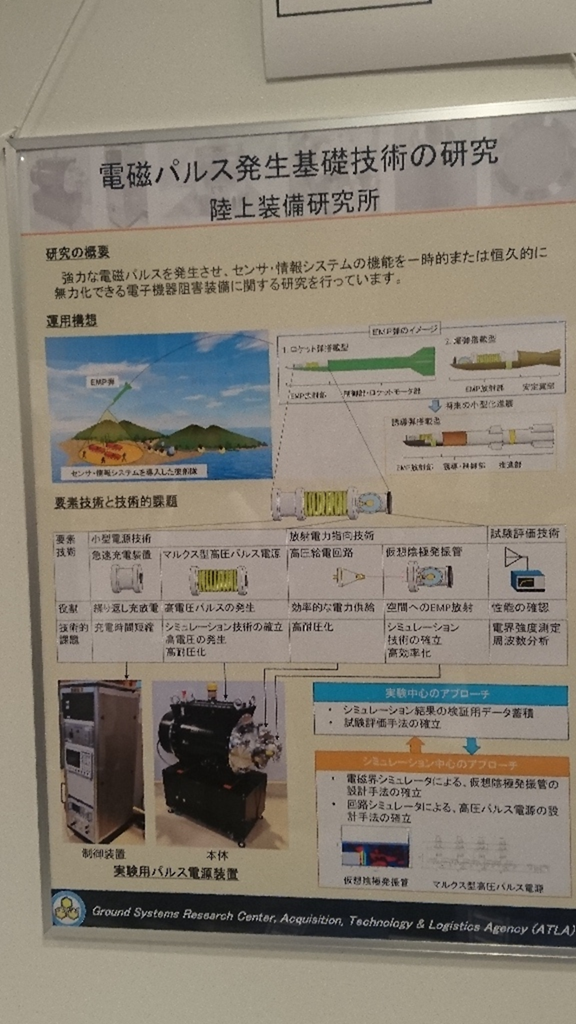

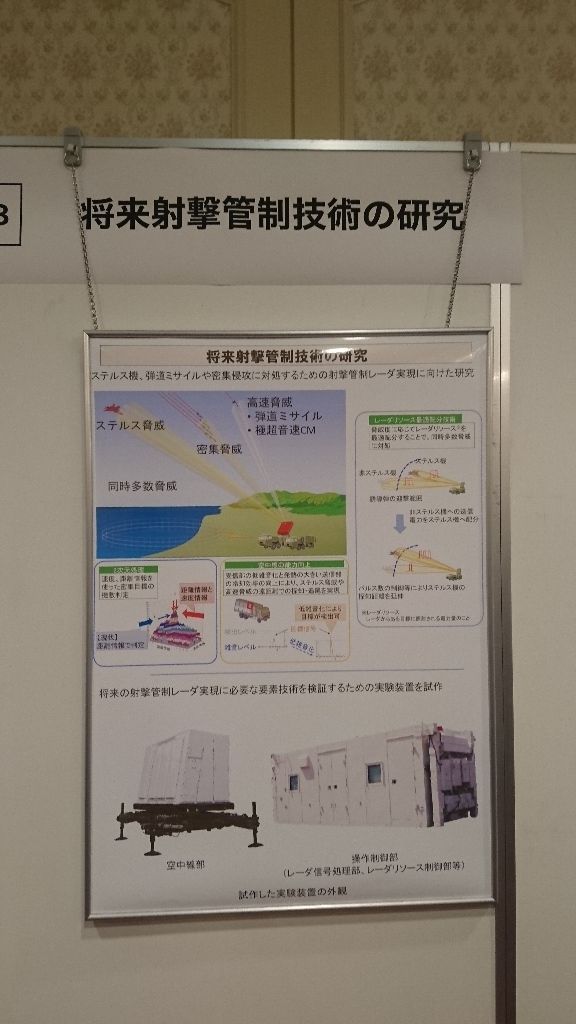

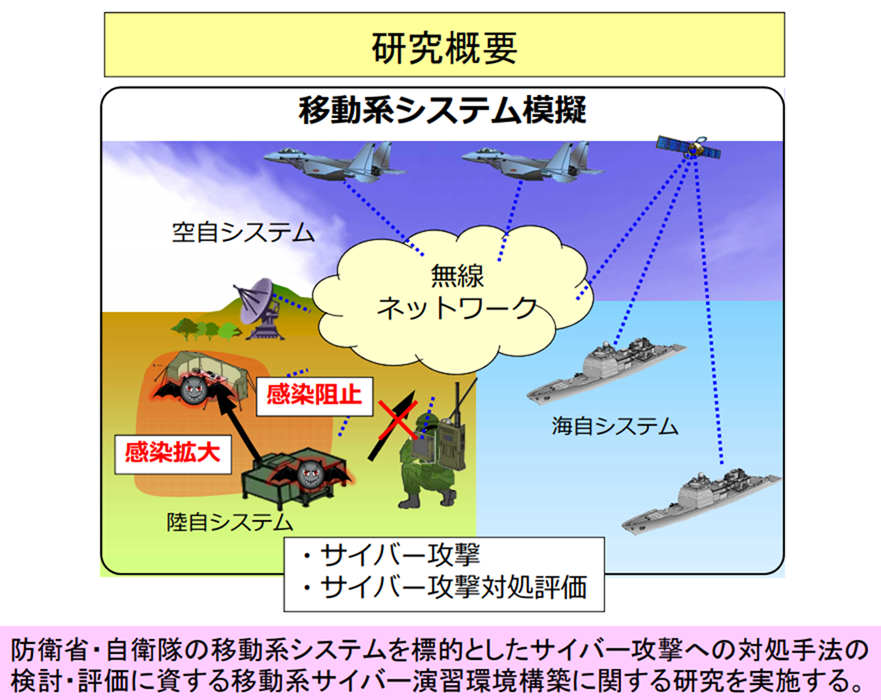

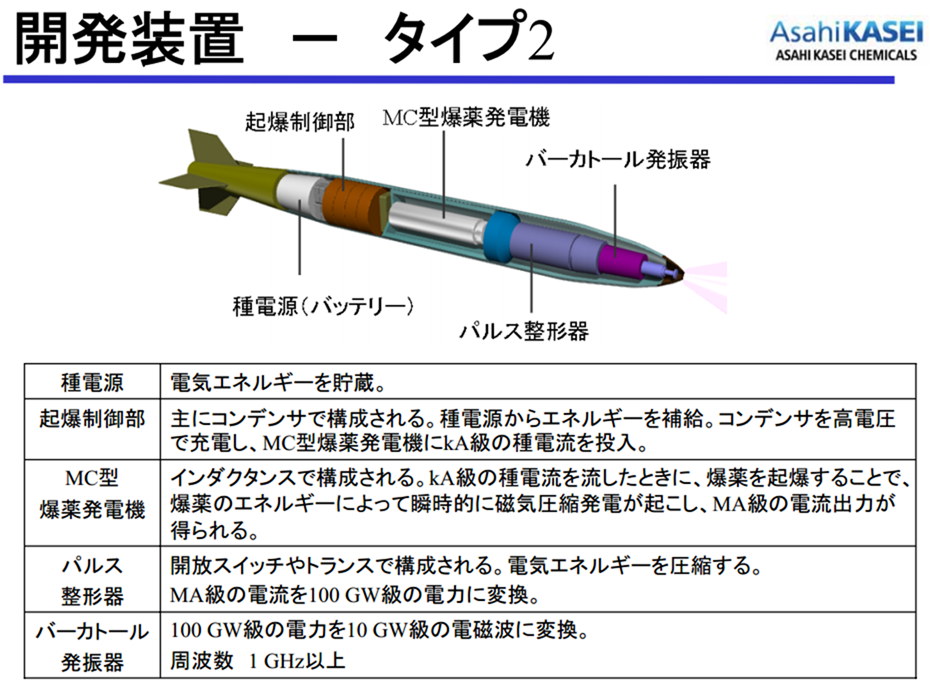

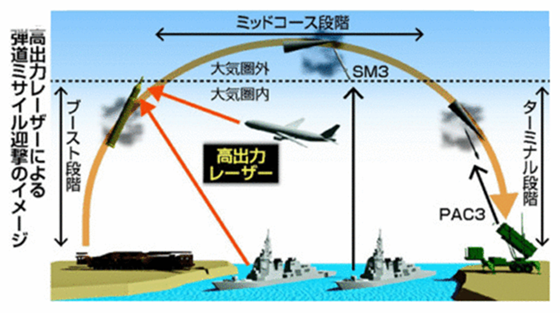

日本はEMP攻撃について研究を開始している。

防衛省平成29年度 事前の事業評価 評価書一覧 その3 EMP弾構成システムの研究 2017/10/27(金) 午前 7:06

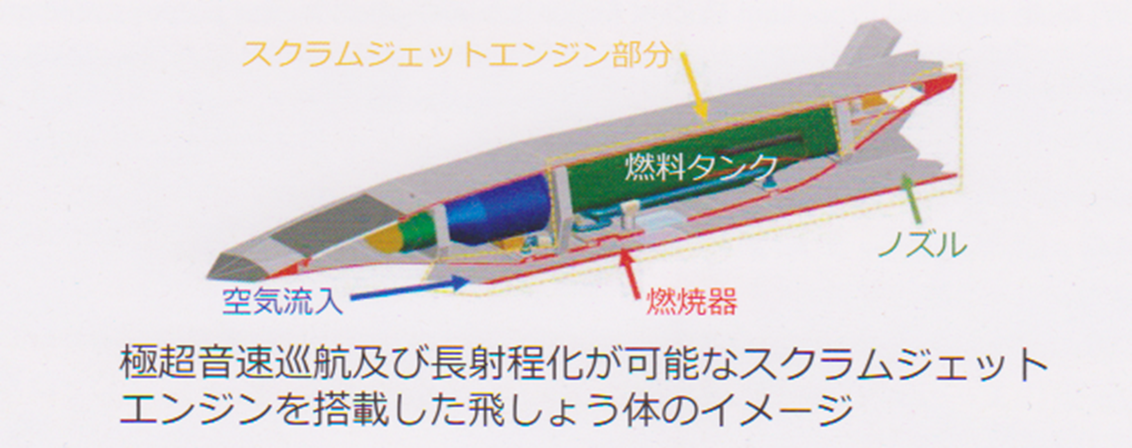

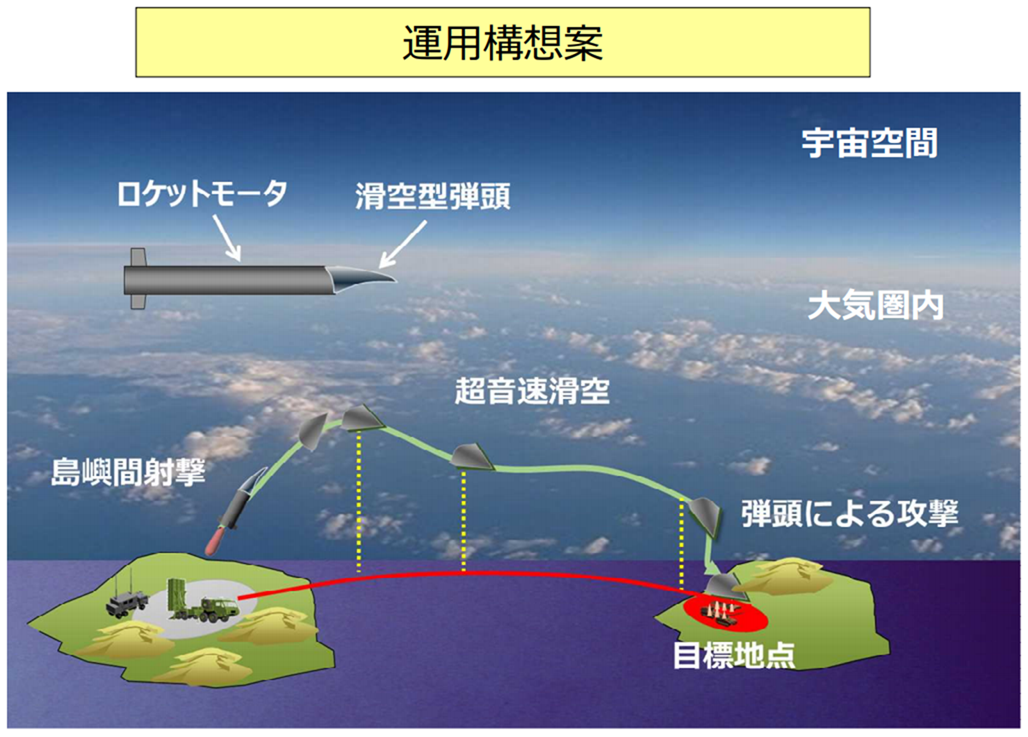

日本のEMP(電磁パルス)攻撃は核による電磁波を使用して相手の防空網と通信網を無力化するのではなく、主に、電力によって電磁パルスを発生させ策源地に照射し、無力化しようというものだ。

ミサイルや爆弾にEMP弾を搭載する方が効率的であり、電子戦機に搭載する案はいかがなものかと思う。

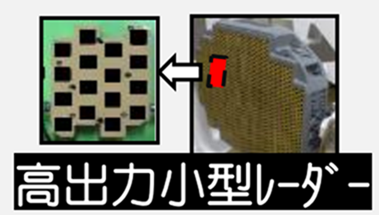

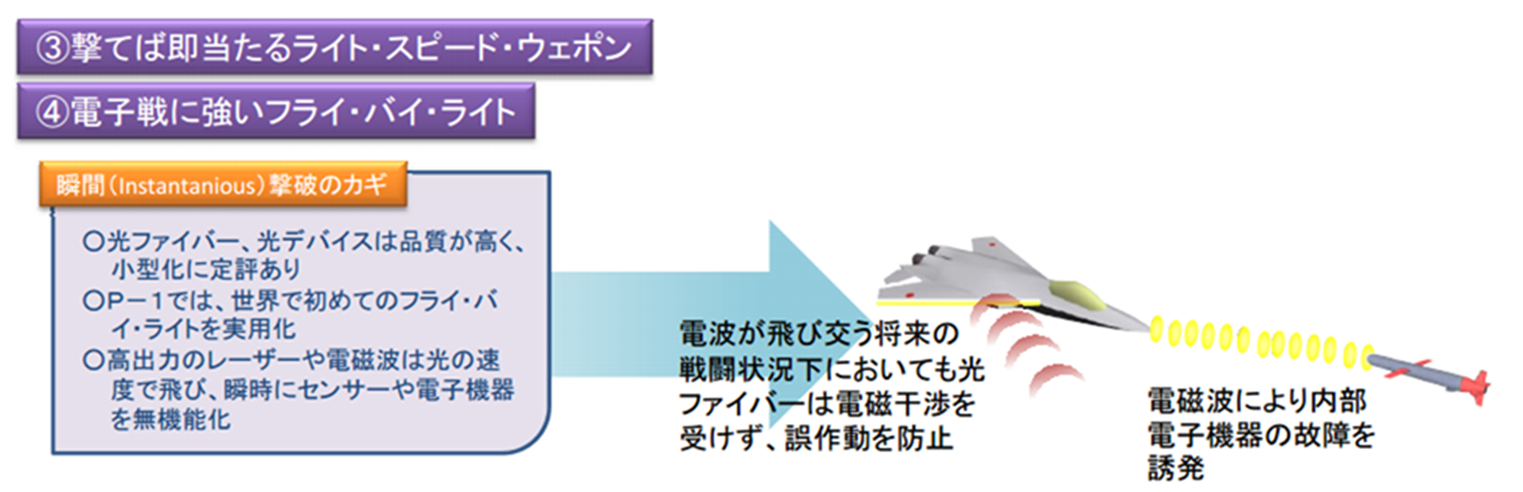

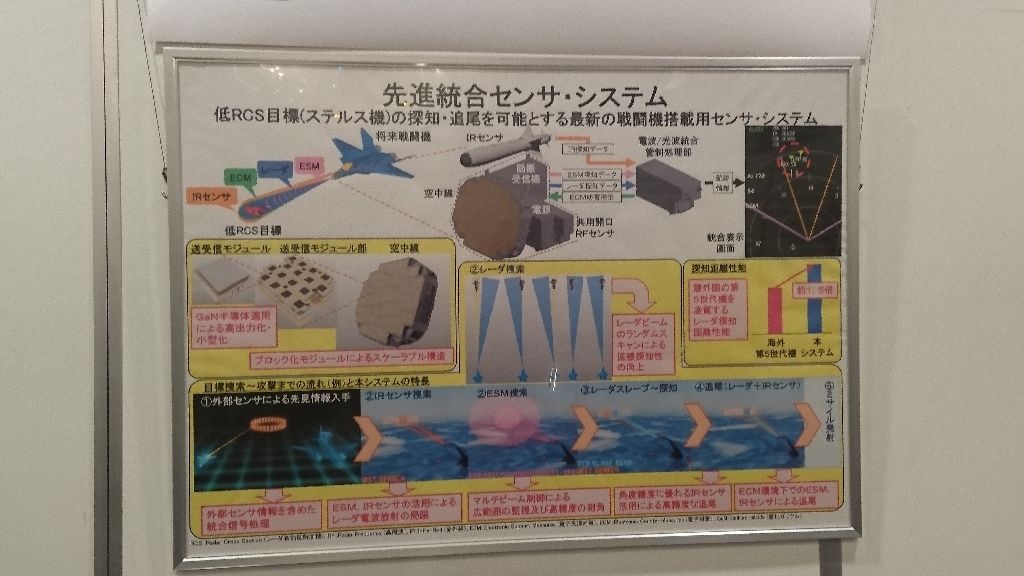

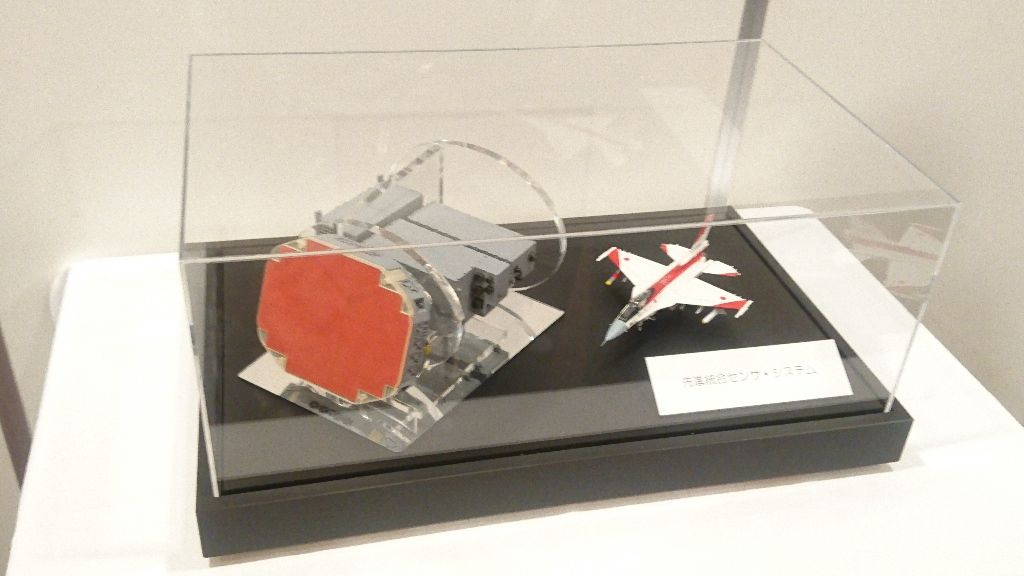

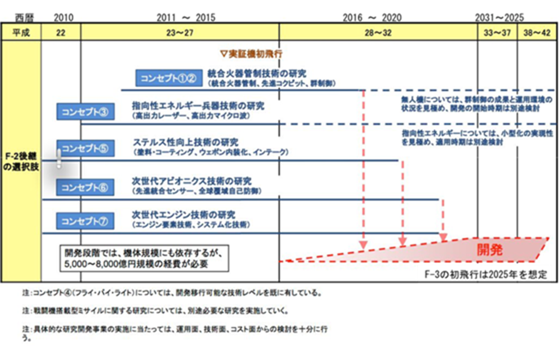

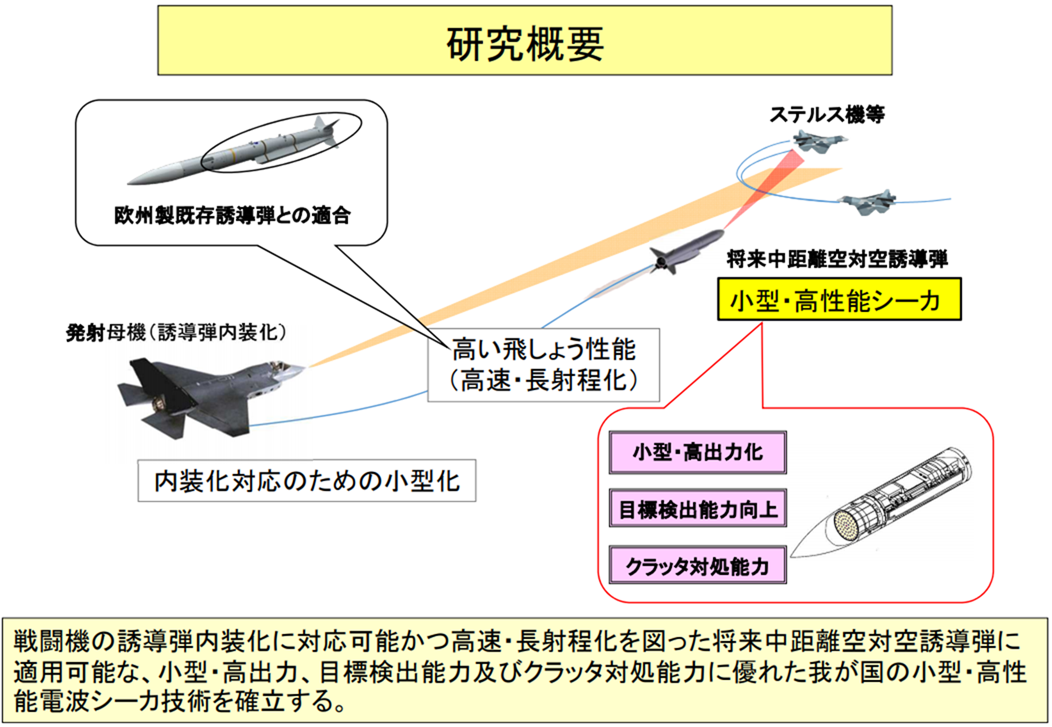

だいいち、開発中のF-3高出力小型レーダーにはEMP攻撃能力を備えている。

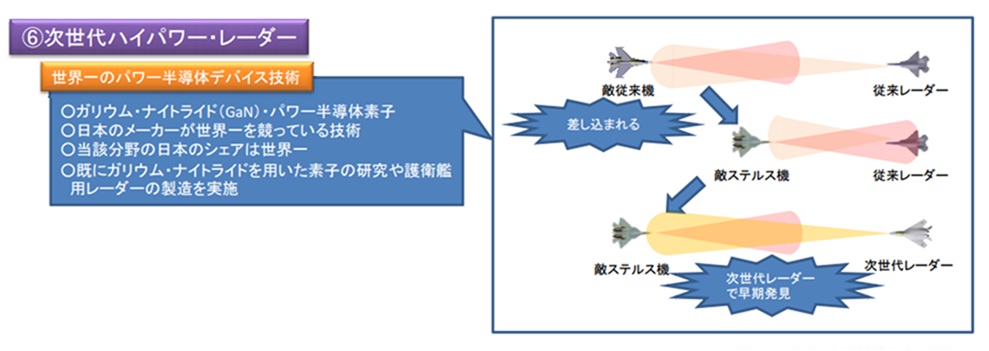

F-3に搭載する予定である、世界一の半導体技術ガリウム・ナイトライド(GaN)半導体(窒化ガリウムとも云う)素子を用いた次世代型ハイパワー・レーダーは、現在世界各国で主流となっているレーダーはガリウム・砒素(GaAs)半導体素子を使ったAESAレーダーより出力が3倍もある、従って探知距離が飛躍的に伸び、EMP攻撃も可能だ。

日本の電子攻撃機導入には中国を牽制する目的もある。日本は電波情報を収集する測定機と訓練機は持っている。電子戦機は保有していないのだが、F15PreMSIP機を改装すればいいと思うので、わざわざ電子戦用攻撃機の導入を検討する必要があるようには思えない。

日本が電子攻撃機を保有すれば公海上から北朝鮮のミサイル基地を攻撃する能力を備えることになり、真剣に策源地攻撃を検討している証拠であろう。

巡航ミサイル導入、いずも型護衛艦の空母改造検討など、相次いで攻撃用兵器の導入の流れからすれば、筋道から外れてはいないが、F-18E系列の機体を導入するより、F-15JPreMSIP機を電子戦機に改造するか、専用ポッドを吊り下げれば済むのではないかと疑問に思う。

日本経済新聞の1月1日、日本政府が2019~2023年中期防衛力整備計画に電子攻撃機 EA-18G等を数機導入する法案を含める方針という記事は、ある程度裏をとった情報であり、リークされた可能性があると思う。トランプ大統領の米国の兵器を買えという意向にそったやむをえない政治的妥協かもしれない。

EA-18Gグラウラー搭載する、AGM-88 HARM対レーダーミサイルの射程距離は 約148kmに達するが、電磁パルス照射距離は不明だが、「>防衛装備庁によると電子攻撃機の射程は数百キロメートル。」との記事を素直に読めば、電磁パルス有効照射距離が数百キロメートルあると読めるが・・・・はなはだ疑問である。

日本経済新聞は、これらの武器が敵基地攻撃用として使われうるという指摘に対して、匿名の防衛省幹部が「あくまでも日本の防衛のため」として、専守防衛の範囲内だと主張したと伝えた。小野寺防衛相は「相手国の壊滅的破壊(攻撃憂慮)がある時にのみ使用できる攻撃兵器」という発言だけをしている。

憲法解釈で何でもありになる可能性があるのに、手足を縛る現状の国内法はいい加減どうにかしなくてはいけない。ゆえに、憲法九条の改正が焦眉の急だ。

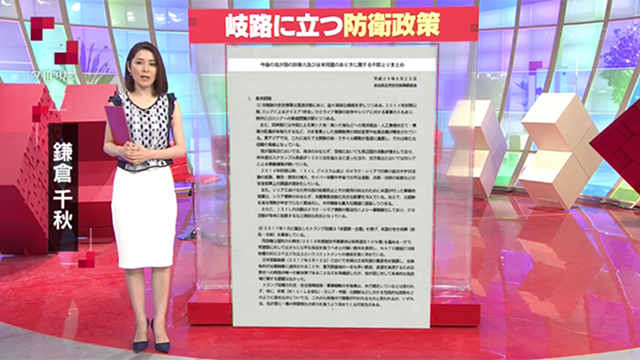

岐路に立つ防衛政策 ~“敵基地攻撃” “防衛費”は~

【NHK】クローズアップ現代 2017年6月22日(木)

核・ミサイル開発を加速させる北朝鮮や、海洋進出を強める中国など、安全保障環境が大きく変化する中、自民党の安全保障調査会は20日、敵の基地を攻撃する能力の保有や、防衛費の確保について踏み込んだ内容を記した提言の案をまとめた。今後、防衛力をどのように整備していくべきなのか。岐路に立つ防衛政策のあり方を考える。

出演者

岡本行夫さん (マサチューセッツ工科大学シニアフェロー)

添谷芳秀さん (慶應義塾大学教授)

中村大祐 (NHK記者)

武田真一・鎌倉千秋 (キャスター)

■ 敵基地攻撃?防衛費増額? 最前線の議論は

――敵の基地を攻撃する能力、そして防衛費の増額。今、こうした議論が進んでいることをご存じでしょうか?

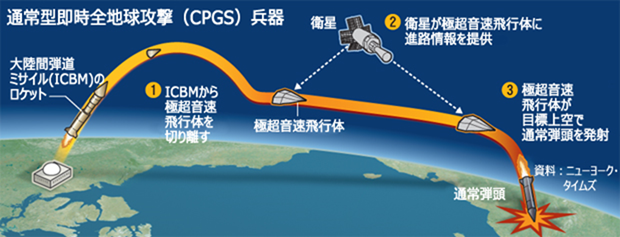

弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮。海洋進出を強める中国。そして、予測が困難なトランプ政権の動向。安全保障の環境が変化する中、今、自民党内で防衛政策の抜本的な見直しを目指す議論が進んでいます。敵のミサイル基地を攻撃する「敵基地反撃能力」。そして、防衛費の倍増を示唆する文言など、踏み込んだ表現が並んでいます。今、岐路に立つ日本の防衛政策。議論の最前線に密着しました。

鎌倉:こちらが、自民党の安全保障調査会が、一昨日(20日)とりまとめた提言案です。今後のわが国の防衛力、および日米同盟のあり方に関する中間とりまとめ。これは国の防衛力の在り方を決める2019年度からの5か年計画に反映させようと、自民党内で検討を重ねて、今回、中間的にとりまとめたものです。まさに防衛政策の最前線の議論がここに盛り込まれています。中には“サイバー攻撃能力”、“早期警戒衛星”、さらには“敵基地を攻撃する能力”といった、現在、自衛隊が持たない、さまざまな能力の整備も提案されています。

――専守防衛の考え方のもと、防衛力は必要最小限にとどめるとしてきた戦後日本。その専守防衛の中で、どこまでが可能なのか、改めて議論になりました。

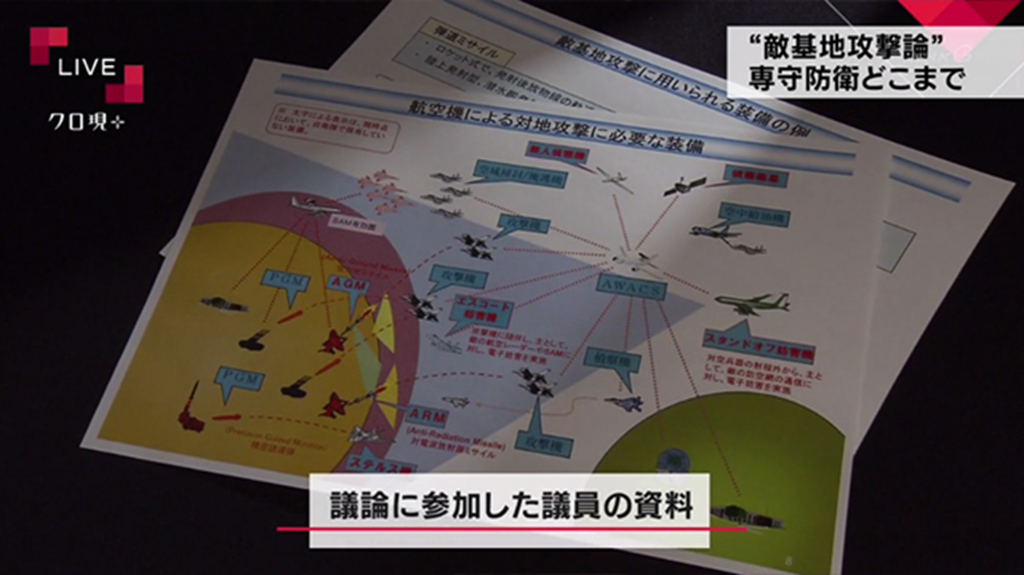

■ “敵基地攻撃論” 専守防衛どこまで

“わが国独自の敵基地反撃能力の保有について、実現に向けた検討を迅速に開始することを求める”。提言案の中でミサイル防衛に関する議論の中心となった小野寺元防衛大臣です。エスカレートする北朝鮮の挑発に対し踏み込んだ対応が必要だと考えていました。小野寺氏が敵基地攻撃能力を持つべきだと強く感じたのは3月。北朝鮮が弾道ミサイル4発をほぼ同時に日本の排他的経済水域などに落下させたことがきっかけでした。

自由民主党 小野寺五典元防衛大臣

「北朝鮮は『日本にある在日米軍基地を攻撃する訓練だ』と言ったわけです。明確に日本に対する攻撃ですし、いつどこから撃たれるかわからない。今までのミサイル防衛システムだけでは不十分。その危機感を強く持ちました。」

小野寺氏の危機感の背景には、北朝鮮が複数の弾道ミサイルを同時に着弾させる能力を高めていることがありました。日本のミサイル防衛は、向かってくる弾道ミサイルを探知し海上のイージス艦や地上から発射するミサイルで撃ち落とす二段構えの迎撃体制を取っています。しかし、複数のミサイルが同時に発射された場合、迎撃できる数に限界があるという声が防衛関係者の間で強まっていたのです。

防衛省 防衛研究所 阿久津博康主任研究官

「もう格段に質的・量的に脅威のレベルは高まった。(アメリカの)国防総省が出している報告書では、移動式の発射台が50台程度ある。現有のミサイル防衛では対応は非常に難しいということになる。」

こうした中、小野寺氏は、現実の脅威に合わせて専守防衛の中で何ができるのか見直していく必要があると考えました。日本を狙うミサイルを発射前の段階で破壊するのは専守防衛の範囲内だと主張したのです。

自由民主党 小野寺五典元防衛大臣

「これは先制攻撃ではない。日本を攻撃する明々白々な事実があって、それに対して反撃するという意味で、一番ミサイルが撃ち落とせる確実な場所が発射する前の相手のミサイル基地。こういう能力を持てば、北朝鮮からすれば攻撃を先にすれば、自分が撃ったものは止められ、かえって多くのものが飛んでくるかもしれない。抑止力になると思っています。」

敵基地攻撃能力の保有は、これまでも北朝鮮が挑発を強めるたびに繰り返し唱えられてきました。これに対し、政府は“他に手段がないと認められるものに限り、敵の基地を攻撃することは憲法が認める自衛の範囲内”だと説明。一方で、実際に保有することには慎重論が根強く、“保有する計画はない”としてきました。しかし、今回の議論は、これまで持たなかった攻撃のための巡航ミサイルなど新たな装備にも及んでいたのです。

自民党内で加速する議論に対して、野党からは、憲法の下で貫いてきた専守防衛の考え方を逸脱するのではないか、という声が相次ぎました。

日本共産党 笠井亮政策委員長

「歴代内閣は、性能上もっぱら他国の壊滅的破壊のために用いられる兵器は、いかなる場合においても保持が許されないと国会で言ってきた。巡航ミサイルの保有は、専守防衛を崩す暴論で明白な憲法違反。」

民進党の大串政務調査会長です。北朝鮮がさまざまな場所からミサイルを発射し兆候も捉えづらくなる中、敵基地攻撃能力がどこまで現実的な抑止力となるのか疑わしいと指摘します。

民進党 大串博志政務調査会長

「仮に敵基地攻撃能力を持ったとしても、それが100%万全なのか。武力による解決が本当に解決策になるのか、総合的な解決策になりえないのでは。ミサイルが飛んできた時に迎え撃つ専守防衛に沿った対応力を上げるのが本筋。」

鎌倉:今ありました、敵基地攻撃能力、改めて論点を整理したいと思います。まず、この能力を持つことが憲法や専守防衛の考え方と矛盾しないのか。それから、今の安全保障環境は、この能力を持たなければならない状況なのか。そして、持った場合に、本当に抑止力になるのか、費用や技術の面で、本当に持てるのかといった実現性の問題があります。

■ 徹底討論 “敵基地攻撃能力”

ゲスト 岡本行夫さん(マサチューセッツ工科大学シニアフェロー)

ゲスト 添谷芳秀さん(慶應義塾大学教授)

中村大祐 (NHK記者)

――憲法や専守防衛の兼ね合いはどうなのかという声もあるが、どう考えるか?

岡本さん:これは1956年から、政府統一見解で、現行憲法は、日本が敵から攻撃を受けたときに“座して死を待て”と言っているわけではないと。だから敵基地を攻撃する能力を持つことは、憲法の許容する範囲内だという見方を出してますからね、法律的には決着のついている問題だと思います。じゃあ、実際にこれを持つかどうかって、これもそんなに大きな話じゃないと、私は思ってるんです。

だって、今ある護衛艦が、艦対艦ミサイルといって、敵の船を撃つミサイルを持ってます、大体射程150キロぐらいでしょ?北朝鮮が仮に日本を攻撃してきたら、北朝鮮の沿岸に近づいていって、150キロ離れた所から撃てばいいし、日本の戦闘機は170キロメートルぐらいのミサイルを、やっぱり船が対象ですけど、陸上施設に向かって撃つこともできる。だからそれは、やろうと思えば、やれるんです。

だから、もちろん巡航ミサイルとかなんとか、装備の種類の差をわれわれは議論しているにすぎないと思うんです。敵基地攻撃能力の一番大事なことは、向こうが1発目を東京に撃ってきた、ああ、やられちゃった、ああ、2発目は大阪に飛んできた、あっ、またやられちゃった。3発目は名古屋に、“その間何にもしないんですか?”ということなんです。

すぐに日本は報復する能力を持ちますよということが、敵の攻撃を抑止する能力になる。これが一番大事なところだと思います。

(添谷さんは今までの議論について、いかがですか?)

添谷さん:従来の日本の防衛政策からいうと、実際に、もし日本が例えば巡航ミサイル等を、持ったとしたらば、それはやはり、政策の重大な変更になるんだろうと思います。法律論的に言えば、岡本さんがおっしゃったように、すでに決着はついていて、例えば北朝鮮のミサイルの発射が目前で、それ以外に防ぐ方法がないときには、日本はそれは憲法の範囲内で、専守防衛の範囲内だという理屈を、これはもう確立しているわけです。

あとは、ですから実際にそういう兵力を持つことと、その法理論というのは、これまでは、いわば平行線で、別の領域の問題として動いてきてます。

今回の兵器を持つことが、もし実現をすれば、従来、平行線で動いていたものが合体するという話になるわけです。つまり敵基地攻撃を持つことが、法理論的には正しいんだから、それで、しかも北朝鮮の脅威を考えれば持つべきだという、そういう論理ですから。

ですから、そこに北朝鮮の脅威というものが絡むことによって、従来、別々であった、敵基地攻撃の問題と、法理論の問題が合体してしまったというようなことが、今回の自民党の提案の雰囲気なのかなというふうに思います。

――日本の安全保障環境は、こういった能力を持たなければならないような状況にあるのか?

岡本さん:北アジアというのは、世界で兵力の数からいって、第1位から第6位までの国のうち、4つの国が集中している。しかも、日本はすべての周辺諸国と国境紛争を抱えている。それは何が起こってもおかしくない状況にあると思います。だからそれに対して、備えをきちんとして、抑止するということは、これは大事だと思います。

(添谷さんは、いかがでしょうか?)

添谷さん:備え、抑止が大事だというのは、全くそのとおりだと思いますが、ここでの問題は、日本が敵基地攻撃の能力を持つことによって、それが抑止力に本当に寄与するのかどうか、そこはやはり専門的に詰めないといけないと思います。

――政府は敵基地攻撃能力について、どう考えているのか?

中村記者:敵基地攻撃能力について、政府は、現時点で保有する計画はないとしています。ただ、その上で、安全保障環境が一層厳しさを増す中、“常にさまざまな検討を行っていくべきだ”とも、表明してるんです。敵基地攻撃能力を巡っては、政府内にも、与党内にも、さまざまな意見があります。

例えば、迎撃ミサイルだけでは、対処に限界があると。なので、積極的に採用すべきだという意見がある一方で、アメリカに依存してきた、こうした能力を持つことは、日米同盟の中で、日本の役割を見直すことにもなるので、慎重に判断すべきだという指摘もあります。

さらに言えば、装備にかかる費用ですとか、運用までにかかる時間、近隣諸国との関係など、課題は多くありまして、野党や国民も巻き込んだ、十分な議論が必要になるのは間違いないと思います。

鎌倉:今回の議論でもう1つ、注目されているのが防衛費、お金の話です。こちらは防衛費の推移です。

今年度予算では5兆円余りです。全体としては増えてきているんですが、GNP、GDPの1%という水準は維持されてきました。その背景にあるのが、昭和51年に閣議決定された、いわゆる“GNP1%枠”。つまり、“防衛費をGNPの1%程度に抑える”という原則です。

これは昭和61年に撤廃されたんですが、引き続き、その水準は維持され、専守防衛を掲げる日本の予算面での歯止めとして機能してきました。今回の提言案では、その防衛費について、GDPの2%という、大幅な増額を示唆する文言が入りました。どのような議論があったんでしょうか。

■ 防衛費増額? 議論の舞台裏

防衛費の在り方を巡っては、非公開の場でさまざまな考え方がぶつかり合っていました。当初、メンバーの間からは、これまで1%程度で推移してきた防衛費の大幅な増額を数値目標で示すべきだという声が上がっていました。

出席者

“トランプ大統領がNATO加盟国にGDPの2%の国防費を達成するよう要求。日本も検討すべきではないか”

中心メンバーの1人、中谷前防衛大臣です。中谷氏は安全保障環境の変化に合わせて防衛費を増額していくべきだという意見でした。

自由民主党 中谷元前防衛大臣

「今の(防衛費の)レベルでは足りない。中国は年々二桁の伸びをしているのに、日本はずっと現状維持。中国とのパワーバランスが取り返しのつかない状況になりつつあるので、しっかりと検討して要求していきたい。」

中谷氏の考えには、アメリカがトランプ政権に変わったことも影響していました。中谷氏は、日米同盟の強化に長く関わってきたアーミテージ元国務副長官から“トランプ政権は、日本により積極的な防衛協力を求めるだろう”と指摘されたといいます。

自由民主党 中谷元前防衛大臣

「今の時点でどういう言葉が適切か聞いた時に“アライアンス・イズ・ワンハーフ・アンド・ワンハーフ”。これは同盟は半分半分だよということで、日本も役割をしっかり果たさなければいけない。同盟の半分は果たさなくてはいけないという言葉と私は受け止めました。」

これに対して、防衛費はあくまで抑制的であるべきだと主張する議員もいました。岩屋元外務副大臣です。

自由民主党 岩屋毅元外務副大臣

「防衛費は少なければ少ないにこしたことはない。党の中には違うことを言う人もいますが、私はいつもそう思っています。できれば(国と国の)いがみ合いをやめて、皆が少しずつ防衛費を減らせる環境を作って、国民がより幸せになるために、そのお金を使う。」

社会保障費が膨らみ、財政がひっ迫する中、防衛費を大幅に増やすことは国民の理解を得られないと岩屋氏は考えていました。

支援者の男性

「コメの単価が上がったらいいな。安全保障もあるけど、やっぱり自分たち農家はコメ(の単価)が1万円を超えたらいいな。」

自由民主党 岩屋毅元外務副大臣

「安全保障の問題も気にはなるけれど、もっと身の回りのことで解決して欲しいことは、たくさんあるということ。」

4か月余りに及んだ議論。今回の中間とりまとめでは、防衛費増額をにじませながらもGDP2%の目標は“参考に”という表現にとどめ、今後も検討を続けることになりました。

自由民主党 中谷元前防衛大臣

「やはり日本はできるところは独自でやっていかなければならない。そういう部分は増やしていきたい。1%ありきではなく、所要量を検討した上で整備をしていかなければならない。」

自由民主党 岩屋毅元外務副大臣

「必要最小限のものは国民の理解を得ていく必要があると思いますけれど、できるだけ大きく膨らまないように政権与党は努力をしていかなくてはいけない。」

■ 岐路に立つ防衛政策 専守防衛のあり方は

――費用の問題も含めて、日本の防衛力の整備のあり方をどう考えていけばいいのか?

添谷さん:この敵基地攻撃能力というのは、軍事的、軍事戦略的にいったら、私はほとんど意味がないと思うんです。つまり、全面戦争を想定せざるをえない状況で、初めて使える能力ですから。そうしますと、自主防衛の気概、それから抑止というような観点から“持て”という議論は、それなりにあるかもしれませんが、防衛費との関係を考えて、日本にどこまで余裕があるのかということも、現実的には大変重要な論点で、日本にとってこれから、財政再建が焦眉の急であるということは論を待たないわけです。

ですから、防衛費だけが聖域にはなりえないという大前提がある。その大前提で、これまでの日本の防衛政策のやってきたことは、限られた資源を再配分するということをやってきたわけです。

例えば、冷戦時代に北海道を中心に陸軍、陸上自衛隊が戦車を多数配備していた。それを最近では、南西方面に力点を移す。それを限られた資源の再配分というところで、知恵を使ってやってきたというのが、これまでの日本の防衛政策。その大前提にあったのが日米同盟です。ですから、日本の能力というのは、日米同盟を前提にして考えるという大前提は、これは当面、変えようがないわけですから。

そうしますと、今の自民党の雰囲気でちょっと気になるのは、2%的なものが、わりと空気として存在をしていて、それが冷静な軍事的な戦略論の障害になっている部分ではないかという懸念を、なんとなく感じます。

――備えの強化、そして専守防衛の両立、どう考えていけばいいのか?

岡本さん:2%というのは、ちょっとむちゃだと思います。そこに達するためには、あと5兆円積まなきゃいけないわけですから。だけども、今の日本が、1976年からもう一方的に、日本は一定の防衛力だけ持てばいいんだと、周辺の脅威がどのくらいかかったって、それは関係ないんだという、この防衛力整備の思想を取るようになってから、日本だけが、ほかの国がどんどんどんどん伸びているのに、ほとんど伸びてないんです。

2000年を100としますと、今、中国は7倍、700以上伸びてるんです。日本は101ですから。こうやって、“じゃあ、あの国は防衛なんて、あまり関心がないのか”と思わせる。防衛費といったって、45%は自衛隊員の給料と、それから食料費なんです。

だから正面装備のところは、そういうふうにどんどんと切り込まれていって、20年前には、日本の護衛艦って60隻以上あったんです。今はわずかに47隻です。これは周辺の脅威が、どんどんと伸びてることと比べて、いかにもおかしいという感じがします。

じゃあ、どこまでも伸ばせればいいか、それはもう無理だと思います。やっぱり日本は、アメリカとの同盟の中に、自分たちの抑止力の強化と安全を確保していかなければいけない。ですから、この間、安保法制が通りましたけれども、アメリカ軍と、より有機的に、効率的に組み合わさって、防衛体制を作っていく、その方向への検討は、もっと必要だと思います。

――政府は今後の防衛政策、どう進めようとしているのか?

中村記者:ある防衛省幹部は、中国が海洋進出を強め、北朝鮮による核・ミサイル開発が進む中、現状を踏まえれば、将来的に防衛費は増えていくことになるだろうという見方を示しています。

今後5年間の防衛費の総額などを決める、新しい中期防衛力整備計画は、来年末にも決定される見通しで、今後、議論が本格化していくことになります。安全保障の変化をどう見極め、国民の安全を守る最善の策を、どう整えるべきなのか、議論の行方を注目したいと思います。

――これからの日本の防衛力、憲法や専守防衛の考え方のもと、何ができるのか。日本を取り巻く状況をどう捉え、どこまで費用をかけるのか。私たちも考えていかなくてはならない大切な論点です。

クロ現+

防衛省平成29年度 事前の事業評価 評価書一覧 その1 島嶼防衛用新対艦誘導弾(巡航ミサイル) 2017/10/26(木) 午後 11:30

策源地攻撃は米軍を頼りにできないのか?2017/5/24(水) 午後 11:44

BMDだけでは日本を守りきれない。トランプ政権誕生で、策源地攻撃能力検討本格化 2017/2/5(日) 午後 0:39

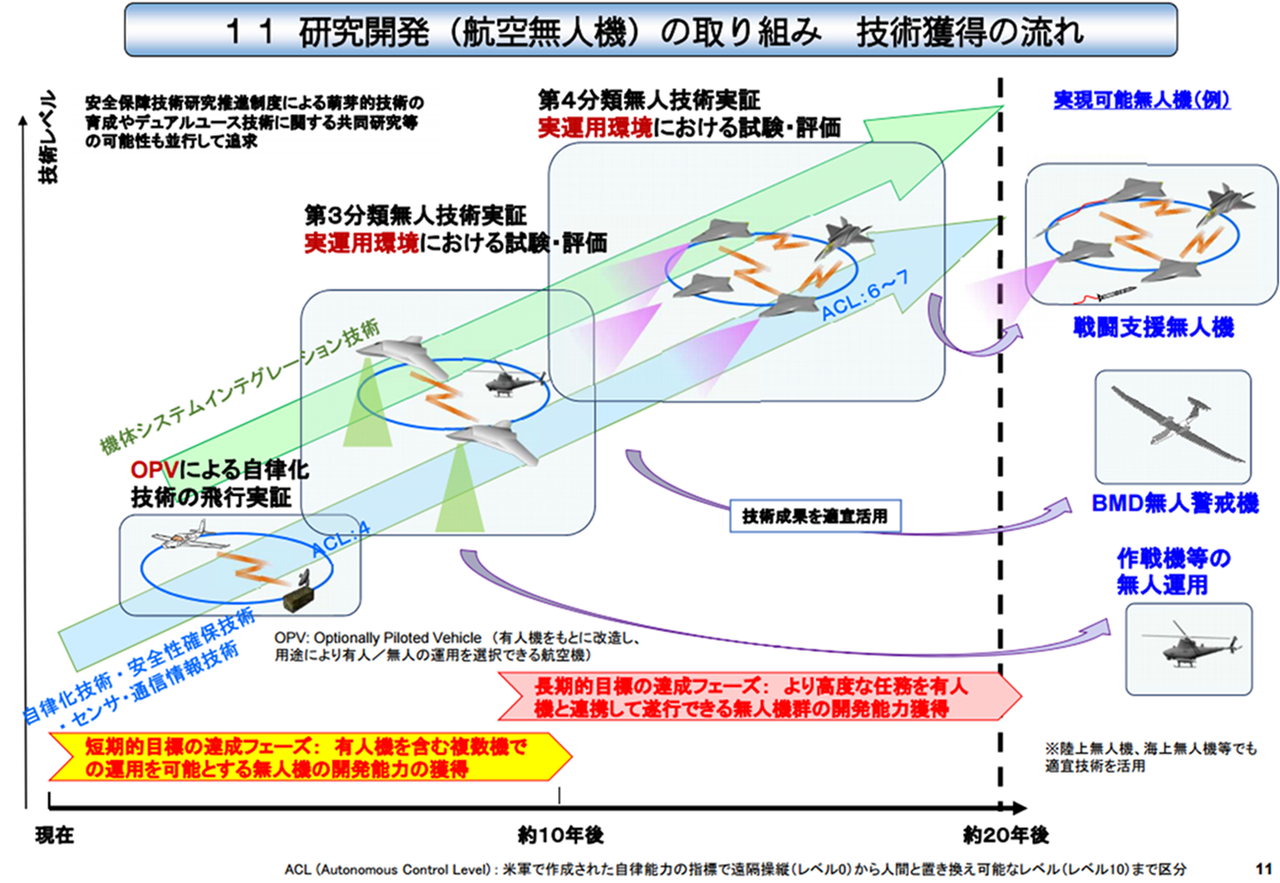

防衛省 今後策定予定の研究開発ビジョン ステルス巡航ミサイルと、無人戦闘攻撃機?2015/12/7(月) 午前 1:22

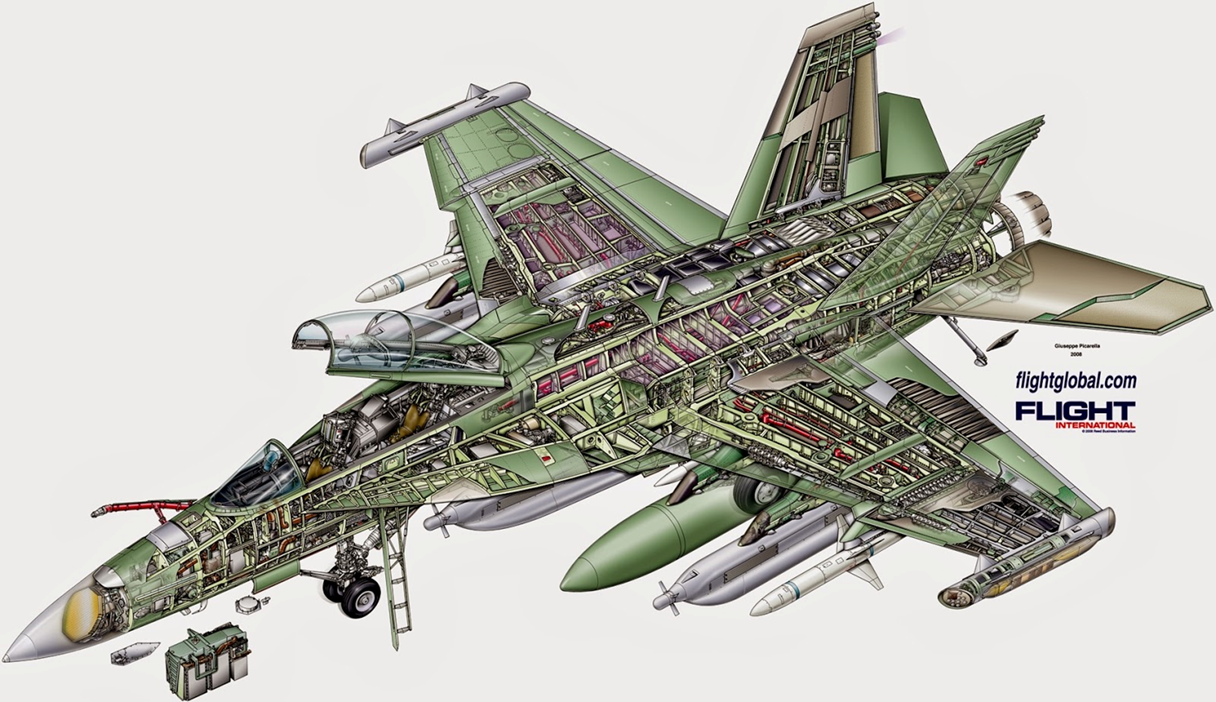

EA-18Gは、アメリカ海軍の電子戦機で、EA-6B プラウラーの後継機として複座型のF/A-18Fスーパーホーネットをベースに開発された。愛称はグラウラー(Growler:「うなる者」の意、「グロウラー」と読む場合もある)。

開発経緯

アメリカ海軍では、2010年から減勢が始まるEA-6Bの後継機としてF/A-18F Block2戦闘攻撃機をベースとした電子戦機を開発することとし、F/A-18F(F-1)を使用して初期の飛行デモンストレーションが実施され、2001年11月15日に完了した。2003年12月29日にはアメリカ海軍が、5年間のシステム設計および開発(SDD)契約をボーイング社に与え、海軍の正式プログラムとしてスタートした。

アメリカ海軍はボーイング社に試作機2機の開発契約を与え、2006年8月16日に試作初号機(EA-1)がボーイング社セントルイス工場に隣接するランバート国際空港で初飛行し、9月22日にアメリカ海軍に引き渡されてパタクセント・リバー海軍航空基地の海軍航空戦センターで試験が開始され、試作2号機(EA-2)も2006年11月13日にランバート国際空港で初飛行を行い、11月29日に海軍航空戦センターへ引き渡されている。

EA-18G量産機は2006会計年度に4機の初期生産型が発注され、2007年1月には試作機を使用してのAN/ALQ-99戦術妨害装置ポッドによる妨害飛行試験にも成功している。

2007年9月24日に量産初号機(G-1)がアメリカ海軍へ引き渡され、2008年6月4日には艦隊即応飛行隊(FRS)向けの量産機の引き渡しが開始され、まずホイッドビー・アイランド海軍基地の第129電子戦飛行隊(VAQ-129 Vikings)に配備されて乗員訓練が開始された。続いて最初の実戦部隊となる第132電子戦飛行隊(VAQ-132 Scorpions)への配備が開始され、2009年9月に初期作戦能力(IOC)を獲得した。

機体構成

EA-18Gはスタンドオフ電子妨害、護衛電子妨害、自己防御電子妨害などのミッションをこなす機体となるもので、EA-6B(ICAPIII)を基本にした能力を備えている。

電子戦装備としては、AN/ALQ-99戦術妨害装置(TJS)ポッド、AN/ALQ-218(V)2無線周波受信システム、通信対抗手段セット(CCS)を搭載する。また、火器管制レーダーはAN/APG-79アクティブ電子走査アレイ(AESA)レーダーで、F/A-18E/F Block2と変わらない。本機では固定武装はオミットされており、F/A-18E/FではM61 20mmバルカン砲が搭載されることになる機首内スペースにも電子戦用機器を搭載している。また、F/A-18E/Fと共通する部分が多いため、高い対地攻撃能力と対空脅威に対する自己防御能力も有する。

ハードポイントはF/A-18E/Fの11箇所から両翼端のミサイルランチャーが電子戦用ポッドに変更されたため9箇所になり、うち胴体中心線下のステーションナンバー5と両主翼下中央のステーションナンバー2と8にはAN/ALQ-99戦術妨害装置ポッドが装備される。胴体下のものは低バンドの妨害装置ポッドで、両主翼下のものは高バンドのポッドである。残りのステーションにはミッションに応じた装備品が搭載され、うち2箇所は原則としてAGM-88 HARM対レーダーミサイルの搭載ステーションとされている。また、ステーション4と6にはAIM-120 AMRAAM空対空ミサイルを搭載できる。フェリー飛行の際には胴体下と翼下に480ガロン(約1,817リットル)タンクを計5個装着して1,800海里(約3,334km)飛行できる。

コックピットはF/A-18Fと基本的に変わらないが、後席には電子妨害士官(ECMO)が搭乗し、多機能表示装置にECM状況などの表示が行える。また、前席のパイロットも同じ情報を多機能表示装置に映し出すことが可能である。

採用国

当初からEA-18Gとして発注・納入を受けているのは、現在のところアメリカ海軍のみである。

オーストラリア空軍は、F-111C戦闘機の後継機として導入を予定していたF-35の開発遅延により、更新計画を予定通り進めるため代替機(F-35の採用は既に決定しているため、同機が導入されるまでの「つなぎ」)としてF/A-18Fを24機導入しているが、これらF/A-18Fのうち12機には、将来F-35が導入された際にはEA-18Gへの改修・転換を図ることを考慮して、電子戦機への改修に必要な配線等が既になされている。

2012年8月にオーストラリア政府がこの改修案を正式決定したため、将来的にオーストラリア空軍がEA-18Gの運用国となることが決定した[1]。当初の計画通り12機がEA-18Gへの改修・転換を受け、運用能力獲得に必要な機体改修費や訓練システム導入費などの経費は15億ドルと予定されている。

しかし、その後オーストラリア政府は24機をそのまま戦闘攻撃機として使用し、新たにEA-18G 12機を導入する計画に変更したため改造は行われないことになった。オーストラリア空軍向けEA-18G初号機は2015年7月30日に初飛行し、米本土でオーストラリア空軍へ引き渡された後、アメリカ海軍第9試験評価飛行隊(VX-9 Vampires)で6ヶ月間の実用試験が行われた。オーストラリア本土へは2017年2月からフェリーフライトが開始されている。

性能諸元

全幅:13.62m(主翼端ポッドを含む)/9.94m(主翼折り畳み時)

全長:18.38m

全高:4.88m

主翼面積:46.45m2

空虚重量:14,552kg

最大離陸重量:29,938kg

ゼネラル・エレクトリック製F414-GE-400 ターボファン×2基

エンジン推力:97.9kN(A/B使用時)

最大速度:マッハ1.8

戦闘上昇限度:15,240m

乗員:2名

武装

AIM-9 サイドワインダー

AIM-120 AMRAAM

AGM-88 HARM

陸上自衛隊に離島防衛の専門部隊「水陸機動団」(日本版海兵隊)が来年3月、新設される。防衛省はこの部隊を当初、長崎県の相浦(あいのうら)駐屯地をはじめ九州に置くが、2020年代の前半には沖縄県の米海兵隊基地キャンプ・ハンセンにも配置する方針を固め、米側と調整に入った。在日米軍再編に伴って沖縄に駐留する米海兵隊の一部が米領グアムに移転した後を想定しているという。

陸上自衛隊に離島防衛の専門部隊「水陸機動団」(日本版海兵隊)が来年3月、新設される。防衛省はこの部隊を当初、長崎県の相浦(あいのうら)駐屯地をはじめ九州に置くが、2020年代の前半には沖縄県の米海兵隊基地キャンプ・ハンセンにも配置する方針を固め、米側と調整に入った。在日米軍再編に伴って沖縄に駐留する米海兵隊の一部が米領グアムに移転した後を想定しているという。

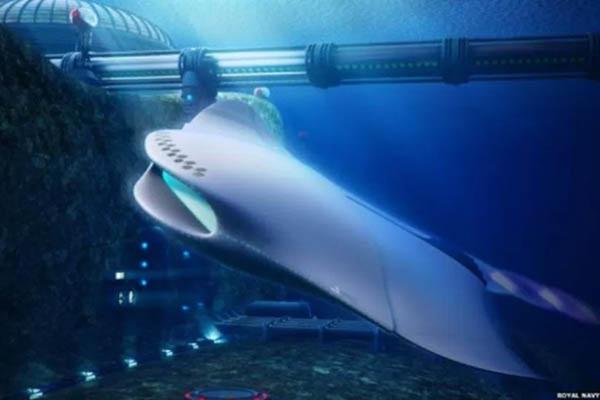

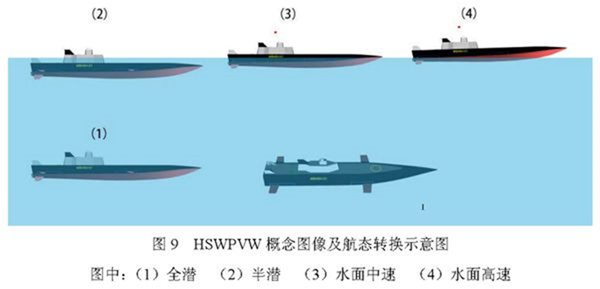

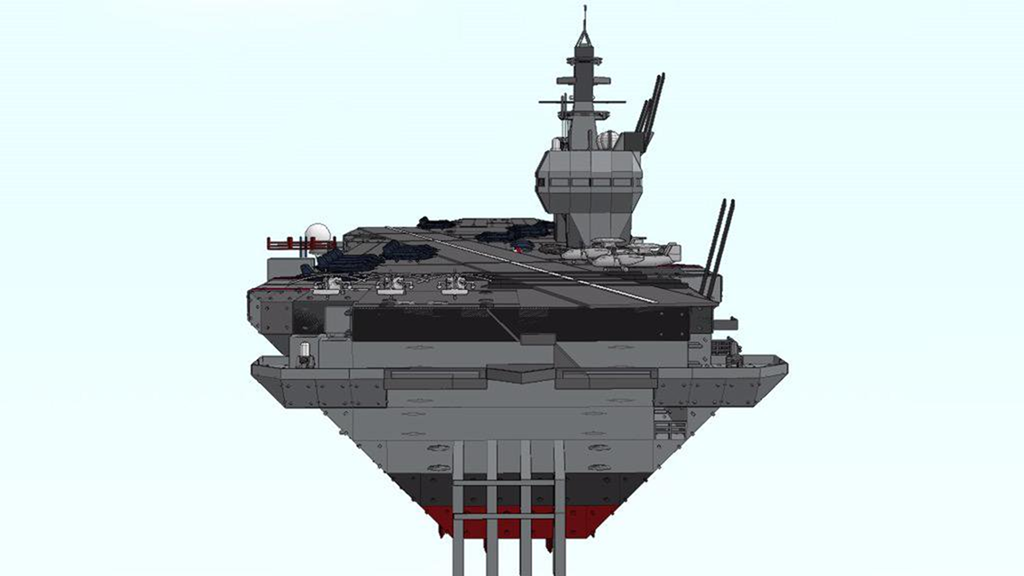

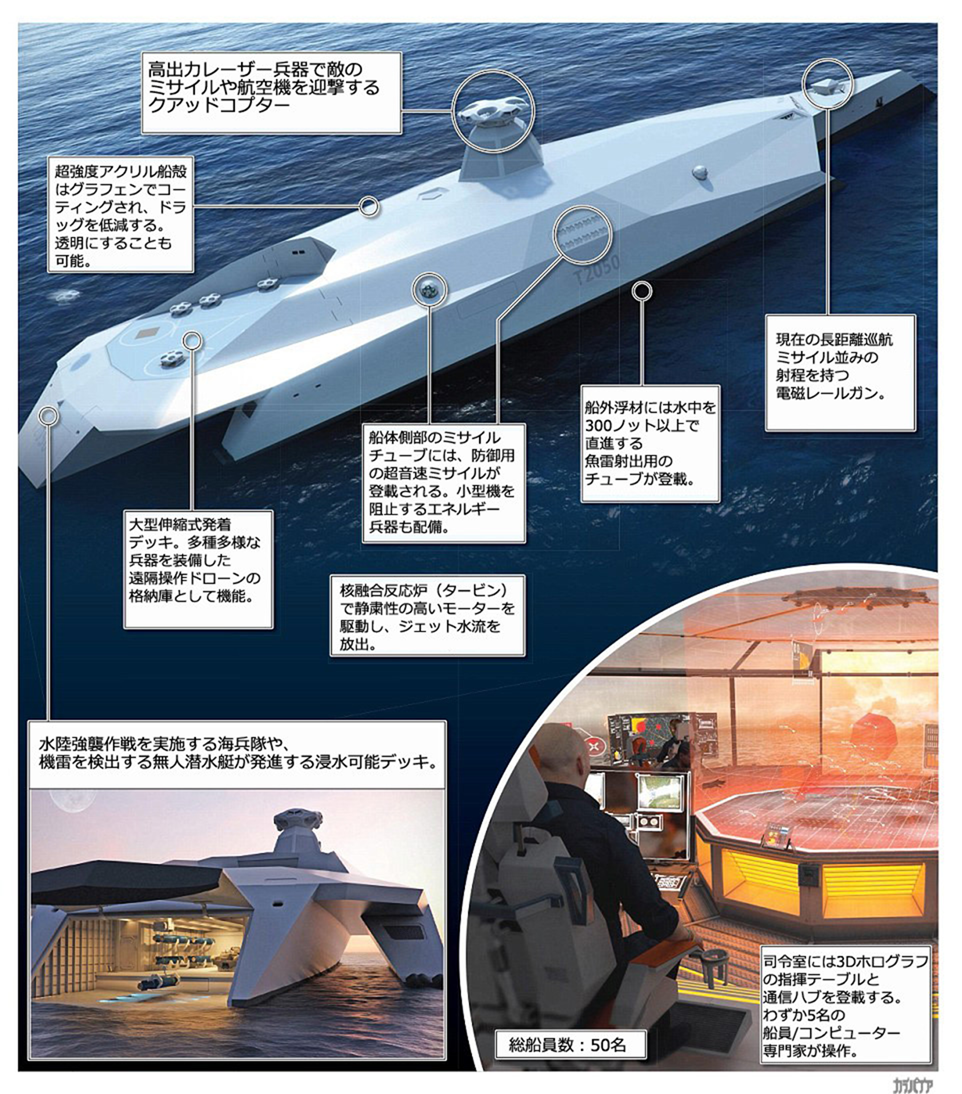

英国の将来装備は、戦車を発明し、ドーレットノート型戦艦を開発した国だけのことはあって、かなり奇抜だ。

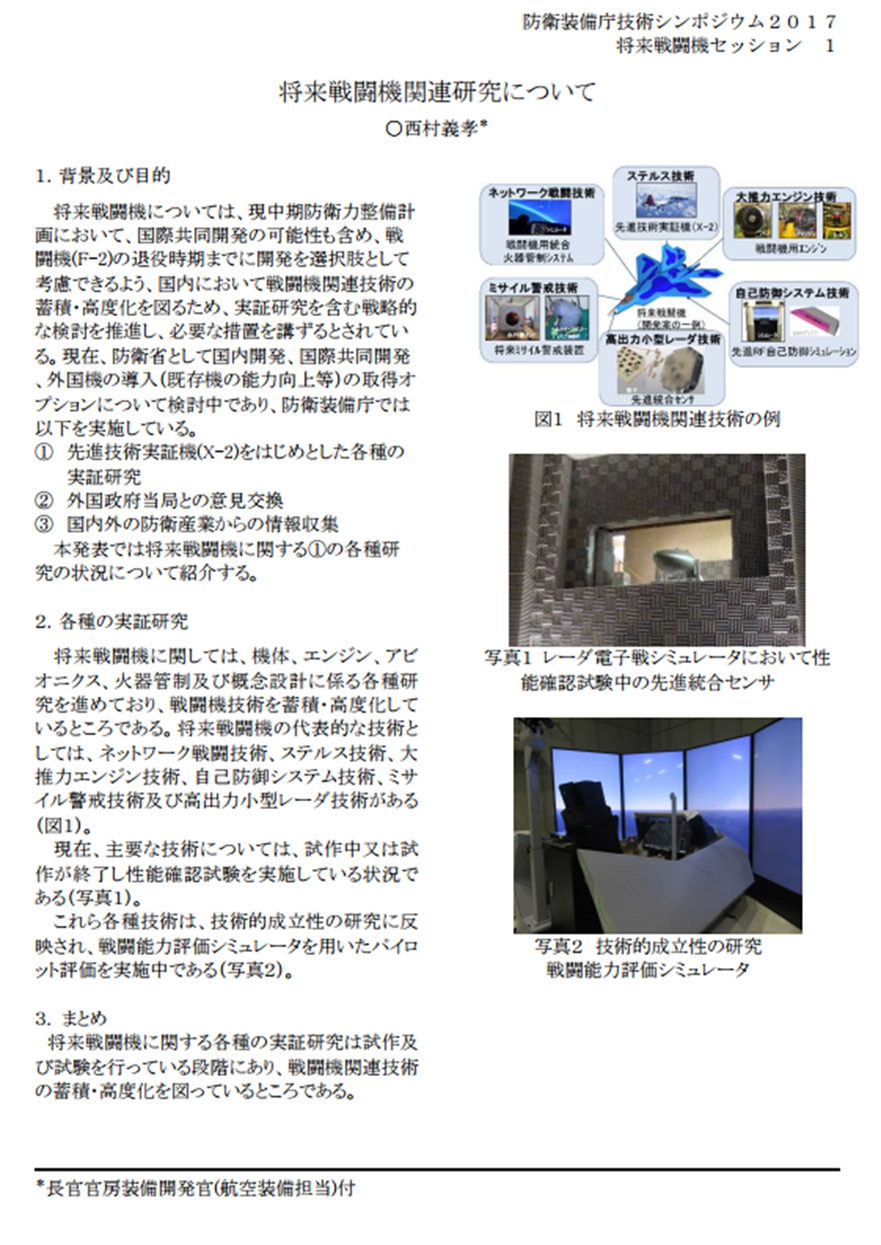

英国の将来装備は、戦車を発明し、ドーレットノート型戦艦を開発した国だけのことはあって、かなり奇抜だ。